| |

Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich

Politischer Bezirk Krems

| 371 |

Maria Langegg, ehem. Servitenkloster |

1604 |

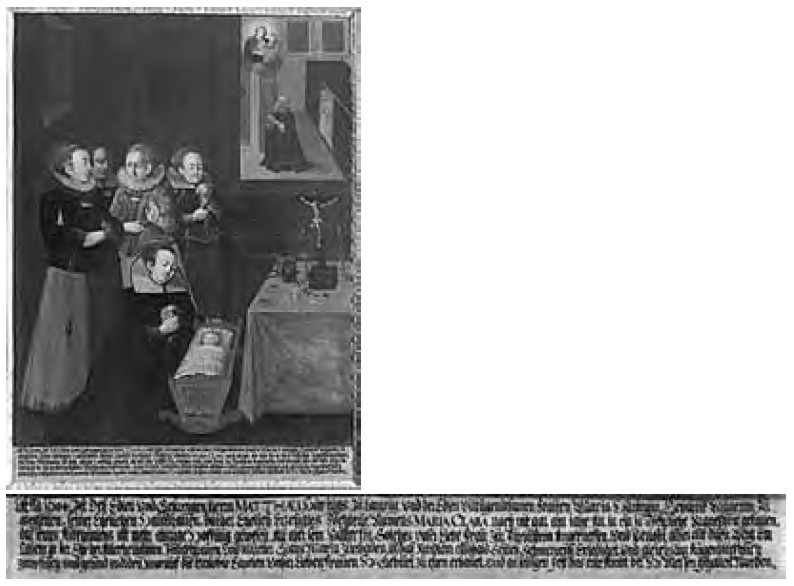

Gemälde mit Darstellung der Langegger Stiftungslegende und erklärender Inschrift, Öl auf Leinwand bzw. Holz, im Obergeschoß des Ostflügels des ehemaligen Konventgebäudes an der Wand, 1907 in der Nebensakristei der Klosterkirche, 1991 im Diözesanmuseum St. Pölten. Hochrechteckiges Gemälde, im Vordergrund links eine Dame in Mantelkleid mit steifem weißen Kragen vor einer Wiege (an der Vorderseite Jesugramm [I] aufgemalt) mit Säugling kniend, hinter ihr stehend vier junge Damen in modischer Kleidung mit Halskrause bzw. steifen Krägen und Brokatbesätzen, rechts ein rotgedeckter Tisch mit Standkruzifix, Kerzenleuchtern, Bibel, Rosenkranz, zwei goldenen Tellern und Pyxis. In der rechten oberen Bildecke in eigenem hochrechteckigen Bildfeld Darstellung des in langem schwarzen Mantel im Gebet vor Maria mit dem Kind knienden graubärtigen Stifters in seinem Arbeitszimmer. Inschrift auf einer unter der Leinwand separat in den Rahmen eingesetzten Holzleiste fünfzeilig schwarz auf hellgrauem Grund aufgemalt. Jüngerer Rahmen aus Nußholz mit vergoldeter Rankenleiste am Innenrand.

H. (mit Rahmen) 160 cm, B. 116 cm, Bu. 2 cm (I) und 1,4 cm (II). – Kapitalis (I und II) und Fraktur (II).

Textedition

I.

IES(VS)a)

II.

An(n)o 1604 . Jst Deß Edlen vnd Gestrengen herrn MATTHA͜ EIb) Härings Zu

Langegg, vnd der Edlen viltugendtsamen Frauen Maria Häringin, Geborne(n)

Mägerlin Zu / Wegleiten, seiner Ehelichen Haußfrauen, baider Ehelich

Erzeugtes Töchterle, Namens MARIAb) CLARAb), noch nit gar ain iahr Alt, in

ein so Töthliche Kranckheit gefallen, / daß seines Aufkhumens nit mehr

ainzige Hoffnu(n)g gewesen, Alß aber sein Vatter für Solches vnser Liebe Frau

Zur Fürbütterin Angerueffen, Vnd Verlobt alhier auf disen Berg Ein / Capeln

in der Ehr der Allerheiligisten Junckhfrauen vnd Muetter Gottes Maria

Zuerbauen, ist daß kindlein alsobald Seineß Schmerzens Erlediget, vnd

gleichsam Augenblickhlich / ganz frisch vnd gesund worden, worauf die

Verlobte Capelen Vnßer Lieben Frauen H(eiligen) Geburt zu ehrn erbauet, vnd

an selbigen Fest das erste Ambt der H(eiligen) Messen gehalten Worden.

Anmerkungen

Kommentar

Matthäus (Matthias) Häring, geb. 1550 in der Bergknappensiedlung Gallzein, war seit 1598 Salzburger Hofmeister und Pfleger in Arnsdorf, (Ober-)Wölbling und Traismauer. 1599 hatte er mit seiner Frau Maria (geb. Mägerle von Wegleiten) den Langegger Hof (heute Maria Langegg Nr. 4) von den Gerhaben der Kinder des 1594 verstorbenen kaiserlichen Rats und Hofkammerpräsidenten Helmhard (I.) Jörger von Tollet angekauft. 1602 verbot er den Salzburger Untertanen in Oberloiben das „Auslaufen“ zu den Gottesdiensten der protestantischen Prädikanten. Sechs von ihnen, die sich weigerten, den katholischen Gottesdienst ihrer Pfarrkirche zu besuchen, wurden von Häring abgestiftet und zur Abwanderung nach Dürnstein gezwungen, ebenso dürften bald nach 1600 mehrere protestantische Untertanen aus Arnsdorf nach Maria Laach abgewandert sein. Zu seiner Rolle als Initiator der Langegger Wallfahrt s. Einleitung S. XXXIX. 1615 verfaßte Häring knapp vor seinem Tod sein Testament. Aus der Ehe mit Maria Mägerle stammten die Söhne Leopold Paul (Augustiner-Chorherr in St. Pölten) und Sigmund Friedrich (kaiserlicher Fähnrich) sowie die Töchter Maria Klara (1630 ledig, später verh. mit dem kaiserlichen Hauptmann Johann Wilhelm Ritt) und Anna Barbara (verh. mit Christoph Gasser von Lerch, kaiserlicher Rittmeister); deren Mutter starb 1630 als Witwe. Häring und seine Frau wurden in der Gruft der ersten Kapelle, unmittelbar neben der 1614 erbauten Kirche gelegen, beigesetzt. Ihre sterblichen Überreste wurden nach Abbruch der Kapelle in Zusammenhang mit der Errichtung des Servitenklosters nach 1659 zusammen mit denen ihres Nachfolgers als Herrschaftsinhaber, Nikolaus Schober von Hartenbach, in der neu errichteten Konventgruft der Klosterkirche wiederbestattet.

Das gegenständliche Gemälde überliefert die nach der Gründungslegende von Maria Langegg 1604 erfolgte Wunderheilung der todkranken einjährigen Tochter Härings, Maria Klara1). Die im Bild dargestellten Geräte auf dem Tisch rechts im Vordergrund stellen wohl Utensilien des Versehens der im Sterben liegenden Tochter dar. Die Darstellung der Szene um die Wiege dürfte Vorbild für einen Kupferstich der Gründungslegende in Romer, Servitus, Taf. zwischen 400 und 401 (Bildunterschrift: „Origo aedis sacrae et peregrinatione [!] celebris sub ordine servorum B: M: virginis in Langegg inferioris Austriae“), gewesen sein, der jedoch das Gebet Härings vor der Ikone in seinem Arbeitszimmer in den Vordergrund stellt und die Gruppe um die Wiege im rechten Bildhintergrund ansiedelt.

Die Frakturinschrift wurde zwar stellenweise etwas gedrängt und durchwegs mit minimalem Linksduktus, doch insgesamt sorgfältig aufgemalt. Durch den Farbauftrag mit im Verhältnis zur geringen Schriftgröße breitem Pinsel sind die Unterschiede zwischen den unverstärkten und den als Schwellzügen ausgeführten „fetten“ Bogenlinien gering. Mit wesentlich feinerem Pinsel wurden dagegen die als Haarstriche ausgeführten Schaftabschnitte im Ober- und Unterlängenbereich an die im Mittelband sekundär angesetzt. Generell überwiegen bei den Gemeinen gebrochene Formen gegenüber runden Gestaltungen, allerdings begegnet neben regulärem r sehr häufig Bogen-r aus zwei übereinandergestellten gegenläufigen Bögen. Die Versalien sind relativ schlicht aus nur wenigen gebrochenen und wieder zusammengesetzten Buchstabenbestandteilen gebildet, aufwendigere Zierelemente der Fraktur (Hornansätze, „Elefantenrüssel“, weite Anschwünge aus dem Oberlängenbereich) fehlen wohl nicht zuletzt aufgrund der geringen Schriftgröße. Während als i-Punkte abwechselnd einfache oder von zwei kurzen rechtsschrägen Haarstrichen begleitete Quadrangeln fungieren, begegnen über u je nach Funktion als bloße diakritische Zeichen oder als Zeichen des diphthongierten Lautwerts zwei eng aneinandergeschobene Quadrangeln bzw. zwei kurze steil rechtsschräge Striche. Die für die beiden Vornamen von Vater und Tochter verwendete Kapitalis wirkt schwungvoll, als Einzelform ist M mit geraden Schäften und fast unmerklich knapp über der Basislinie endendem Mittelteil bemerkenswert, eine einheitliche Ausrichtung der Schattenachse ist nicht auszumachen. Freie Schaftenden an Ober- und Basislinie sind mit breiten waagrechten, die Balkenenden des T mit langen rechtsschrägen Haarstrichen versehen.

Literatur

Andreas Zajic

Die Deutschen Inschriften

Herausgegeben von den Akademien der Wissenschaften in

Düsseldorf · Göttingen · Heidelberg · Leipzig · Mainz · München

und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien

72. Band, Wiener Reihe 3. Band

Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich - Teil 3

Die Inschriften des Politischen Bezirks Krems

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Austrian Academy of Sciences Press

|

|

Schlagworte

Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich Politischer Bezirk Krems Maria Langegg, ehem. Servitenkloster • Gemälde • Öl auf Leinwand • Kapitalis • Fraktur • Beischrift •

Gasser, Christoph •

Häring, Anna Barbara, Leopold Paul, Maria Klara, Matthäus, Sigmund Friedrich •

Mägerle von Wegleiten, Maria •

Ritt, Johann Wilhelm •

Schober, Nikolaus •

Arnsdorf •

Dürnstein •

Gallzein •

Maria Langegg, Servitenkloster •

Oberloiben •

Salzburg •

St. Pölten, Diözesanmuseum

Abbildungen

Abb. 161–162: Gemälde mit

Stiftungslegende (1604) und Detail

©

|