| |

Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich

Politischer Bezirk Krems

| 448 |

Dürnstein, ehem. Chorherrenkloster |

1627 |

Teile vom figürlichen Grabdenkmal des Propstes Melchior Kniepichler, roter Marmor und weiß getünchter Sandstein, seit etwa 1720 an der Nordwand (architektonische Rahmung), Westwand (Wappenrelief ) und Ostwand (figürliche Platte und Inschrifttafel) des östlichen Kreuzgangflügels1). An der Nordwand unmittelbar neben dem Abgang zur Krypta Ädikularahmung aus weißgetünchtem Sandstein: zwei Säulen mit Kompositkapitellen (als Rahmenfragmente beiderseits Volutenspangen mit Fruchtfestons) tragen ein breites Gebälk mit um 1720/25 sekundär an gebrachter vierzeiliger, schwarz nachgezogener Inschrift2). Als Aufsatz Rollwerkkartusche mit Fruchtgehängen und leerem vollrunden Feld, darin ursprünglich das jetzt wenige Meter weit entfernt in der Sockelzone des mittleren Pilasters an der Westwand in marmoriertem Stuckrahmen befestigte vollrunde Rotmarmorrelief mit Vollwappen unter Prälatenhut mit beiderseits drei Fiocchi und einzeiliger Wortdevise (I) am oberen Rand. In der Sockelzone der Rahmung zwischen zwei cherubskopfbesetzten Volutenkonsolen als Säulenbasen Ölbild um 1720/25 (Trauergerüst für einen Propst), ursprünglich die jetzt in der Ostwand unmittelbar unter der figürlichen Platte befestigte neunzeilige Inschrifttafel (III). Im Zentrum zwischen den Säulen an Scharnieren ausklappbares Ölbild um 1720/25 (Anton Umsinn?) mit Porträts von 30 Pröpsten des Klosters samt Beischriften in fünf Reihen, ursprünglich die jetzt als dritter Stein von Norden an der Ostwand befestigte hochrechteckige rotmarmorne Platte mit Relieffigur des in Pontifikalgewändern und Mitra, das Pektorale um den Hals, in einer Rundbogennische (Zwickel mit vegetabilem Dekor gefüllt, beiderseits schmale, in Resten polychromierte Wellenrankenleiste) stehenden Propstes, die rechte Hand umfaßt das Pedum samt Velum, die linke preßt ein aufgeschlagenes Buch mit dreizeiliger, zum Gesicht der Figur hin orientierter Inschrift (II) gegen die Brust.

H. 402 cm (gesamt) bzw. 177 cm (figürliche Platte) und 53,5 cm (Inschrifttafel), B. 99 cm (figürliche Platte und Inschrifttafel), Bu. 3 cm (I und II) und 4 cm (III). – Kapitalis.

Textedition

I.

REGN//ANTEMa)// CA͜ ELOS INTVERE

II.

CHARIT//ATISb) / VINCV//LVMb) / CVSTO//DIATVRb)

III.

+ / REVERENDISSIMVSc) IN CHRISTOc) PATERc) / ET DOMINVS

D(OMI)N(V)S MELCHIORc) KHNIEPVCHLERd) / MONASTERYc)

B(EATAE)c) V(IRGINIS)c) M(ARIAE)c) IN THIERNSTAINc) /

PRA͜EPOSITVSc) S(ANCTAE)c) R(OMANAE)c) E(CCLESIAE)c)

PROTHONOTARIVSc) / LATERANENSISc) PALATII COMES

AVRATA͜ EQ(VE)c) / MILITIA͜E EQVES (etc.) HVMANA͜Ec)

MORTALITATIS / MEMOR HOCc) EPITAPHIVMc) SIBI P(IE)c) P(OSVIT)c)

ANNOe) / M.D.C.X.X.V.IIe)

Anmerkungen

Wappen: Kniepichler/Kloster Dürnstein3).

Kommentar

Melchior Kniepichler, 1565 in Scheibbs geboren, wurde 1586 in Wien zum Priester geweiht und war 1592 Profeß von St. Pölten, als er als Propst des Chorherrenklosters St. Andrä an der Traisen installiert wurde, wo er in Konflikt mit dem Kapitel geriet. Nach dem Tod des nur zwei Jahre lang regierenden Dürnsteiner Propstes Balthasar Puchseer und zwei kurzen Episoden mit wechselnden Administratoren wurde Kniepichler 1599 in schwieriger wirtschaftlicher Situation nach Dürnstein postuliert und am 14. August des Jahres als neuer Propst installiert. In Dürnstein wurde Kniepichler wenigstens nach eigener Darstellung in Ansätzen gegenreformatorisch tätig. Bereits 1599 führte er Beschwerde gegen die protestantische Bürgerschaft von Dürnstein, der er das Begräbnis auf dem Friedhof der dem Kloster inkorporierten Dürnsteiner Pfarrkirche Hl. Kunigunde verweigerte. Aus diesem Grund ließ der Dürnsteiner Rat spätestens bis 1602 noch mit Erlaubnis des seit 1586 im Besitz der Herrschaft Dürnstein befindlichen bekannten protestantischen Ständepolitikers und Hofkammerpräsidenten Reichard Streun von Schwarzenau (gest. 1600) einen neuen protestantischen Friedhof an den Klostermauern vor der Stadt anlegen. Als Kniepichler im Sommer 1609 auf Wunsch Erzherzog Matthias’ gegen Protest des dortigen Kapitels und Bischof Klesls, der die Bestätigung verweigerte, als Propst von Herzogenburg durch die Kommissare des Klosterrats mit den Temporalien betraut wurde, folgte ihm in Dürnstein Dr. iur. utr. Thomas Parstorffer nach. Nach dessen 1612 erfolgtem Abgang nach Waldhausen und mehreren Jahren der Administration des Klosters durch Abt Georg Falb von Göttweig (s. Kat.-Nr. 468) übernahm Kniepichler im August 1618 zum zweiten Mal die Dürnsteiner Propstwürde. Den NÖ Ständen diente er ab 1600 ein Jahrzehnt als Raitherr und mehrere Jahre als Verordneter.

Im Sommer 1615 war er aufgrund der Ergebnisse einer vom Passauer Offizial Hans Kaspar Stredele eilig eingesetzten Untersuchungskommission als Propst von Herzogenburg kurzerhand abgesetzt worden, da man ihm massive Mißwirtschaft mit einem Schuldenstand von über 9.000 fl., Verschwendung von Klostergütern und Begünstigung seiner in diversen Klosteroffizierspositionen tätigen Verwandten, besonders seiner Schwester Magdalena (s. Kat.-Nr. 447), anlastete. Die Zeit bis zum Frühjahr 1616 verbrachte Kniepichler in Arrest im Herzogenburger Klosterhof in Wien. Aus dem Schriftverkehr um die Absetzung Kniepichlers geht hervor, daß letzter Auslöser für die ohne formale Anklage und Verurteilung erfolgte Inhaftierung eine dem Offizial gegenüber eingestandene Verletzung des Keuschheitsgelübdes war. Kniepichler wähnte hinter den von ehemaligen Klosterbediensteten aufgebrachten Anschuldigungen Kardinal Klesl als treibende Kraft, der ihn persönlich verfolge und sogar seine Bittschreiben abfangen lasse. Während Kniepichlers Arrest in Wien führte ein St. Pöltener Chorherr die Administration in Herzogenburg. Auf Verwendung des Passauer Bischofs Erzherzog Leopold schlug der neue Offizial Karl von Kirchberg Kniepichler 1618 jedoch für die Dürnsteiner Propstwürde vor. In Kniepichlers zweite Dürnsteiner Regierungszeit fielen 1623 beigelegte Streitigkeiten mit dem Inhaber der Herrschaft Dürnstein, Christoph Wilhelm von Zelking, sowie 1624 erhobene Forderungen gegen die Stadt Dürnstein, unter anderem die Schließung und Aufhebung des noch 1606 von Kniepichler tolerierten protestantischen Gottesackers und die Abschaffung der städtischen „winckhelschuel“. Kniepichler starb am 7. oder 8. September 1628, sein Nachfolger wurde Nikolaus Hey. Seine Bezeichnung als Ritter vom goldenen Sporn bezieht sich wohl auf den schlecht untersuchten, vermutlich um 1536 gestifteten päpstlichen Orden, dessen Exklusivität im 17. Jahrhundert offenbar auch infolge der häufigen Verleihung der entsprechenden Ritterwürde durch den Kaiser nicht mehr besonders groß gewesen sein dürfte5). Auch der Titel eines apostolischen Protonotars und die gleichermaßen vom Kaiser vergebene (Titular-)Würde eines lateranensischen Pfalzgrafen dürfte zu Kniepichlers Zeit keine besondere Auszeichnung mehr bedeutet haben.

Auf die mit der zweiten Einsetzung zum Propst von Dürnstein offenbar überwundenen Anschuldigungen aus der Herzogenburger Zeit nahm die Formulierung der Inschrift auf der zum Epitaph gehörigen Grabplatte (Kat.-Nr. 450†) Bezug.

Die figürlichen Platten und Inschrifttafeln der Epitaphien Matthias Schreckseisens, Melchior Kniepichlers und Nikolaus Heys wurden anläßlich des Kirchenumbaus unter Propst Hieronymus Übelbacher (1721–24) aus der architektonischen Rahmung entfernt und gemeinsam mit Kat.-Nr. 328 zur Förderung der Klostermemoria an deren heutigen Standort übertragen, wie eine unmittelbar unter der vorliegenden Platte angebrachte Sandsteintafel berichtet6). Alle drei Denkmäler sind heute einheitlich in marmorierten barocken Stuckleisten gefaßt. Die Stelle der figürlichen Platte Kniepichlers im Aufbau des Epitaphs nimmt seit Übelbachers Zeit (etwa 1720/25) ein an Gelenken schwenkbares Ölbild mit einer Folge der 30 Dürnsteiner Pröpste samt Beischriften, vielleicht von Anton Umsinn angefertigt7), ein. Auf dem Gebälk der Rahmung des Epitaphs wurde eine inschriftliche Todesmahnung2) angebracht. Zusätzlich zum Epitaph Kniepichlers befand sich unmittelbar unter diesem eine im Sterbejahr angefertigte Grabplatte im Boden (Kat.-Nr. 450†).

Die zwar nicht mit überdurchschnittlicher Qualität ausgeführte, aber spannungsreiche Inschrift mit deutlichem Wechsel von Haar- und Schattenstrichen (unter recht konsequenter Verstärkung der Senkrechten und der Linksschrägen) sowie teils recht gelungenen Serifen, teils dreieckigen Sporen an freien Schaft- und Bogenenden weist einige bemerkenswerte Einzelformen auf. Beim leicht schwankenden A sitzt der Balken abweichend zur überwiegenden Zahl zeitgenössischer Kapitalis-Inschriften minimal unterhalb der Mittellinie, was den Buchstaben harmonischer und etwas breiter erscheinen läßt. Bei C finden sich ungewöhnlicherweise an beiden Bogenenden (von denen abwechselnd das obere oder das untere weiter nach rechts reicht) kräftige Sporen angesetzt, bei E ist der untere Balken entweder gleich lang wie der obere oder länger, der mittlere stets zu einem langgezogenen Dreieck reduziert. K hat zwei durchgebogene Schrägschäfte (der obere kürzer), M ist fast immer gerade mit etwa zwei Drittel der Höhe des Schriftbands einnehmendem Mittelteil, O überwiegend schmal, mitunter fast ebenso spitzoval wie der Bogen des Q, R hat eine relativ kurze geschwungene Cauda. Die Serifen am Balken des T werden entweder beiderseits rechtsschräg oder links links- und rechts rechtsschräg abgeschnitten.

Literatur

Andreas Zajic

Die Deutschen Inschriften

Herausgegeben von den Akademien der Wissenschaften in

Düsseldorf · Göttingen · Heidelberg · Leipzig · Mainz · München

und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien

72. Band, Wiener Reihe 3. Band

Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich - Teil 3

Die Inschriften des Politischen Bezirks Krems

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Austrian Academy of Sciences Press

|

|

Schlagworte

Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich Politischer Bezirk Krems Dürnstein, ehem. Chorherrenkloster • Grabdenkmal • roter Marmor • Sandstein • Kapitalis • Inschriften des Totengedenkens •

Falb, Georg II. •

Hey, Nikolaus •

, Karl V. •

Kirchberg, Karl •

Kniepichler, Magdalena •

Kniepichler, Melchior •

Leopold •

Matthias •

Neuhaus, Kaspar •

Parstorffer, Thomas •

Puchseer, Balthasar •

Schedler, Georg I. •

Schreckseisen, Matthias •

Stredele, Hans Kaspar •

Streun von Schwarzenau, Reichard •

Trautson, Paul Sixt •

Übelbacher, Hieronymus •

Umsinn, Anton •

Zelking, Christoph Wilhelm •

Dürnstein, Augustiner-Chorherrenkloster •

Herzogenburg, Augustiner-Chorherrenkloster •

Scheibbs •

St. Andrä a. d. Traisen, Augustiner-Chorherrenkloster •

St. Pölten, Augustiner-Chorherrenkloster •

Waldhausen •

Wien

Abbildungen

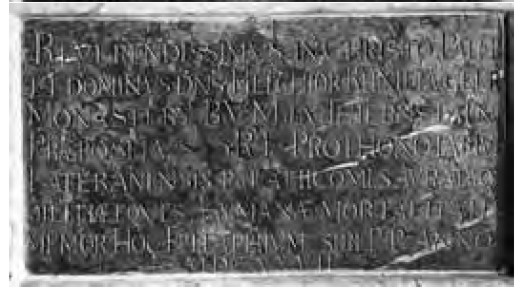

Abb. 188: Teile vom Grabdenkmal des

Propstes Melchior Kniepichler (1627)

Abb. 189: Detail

©

|

Betrachte den, der die Himmel beherrscht (I).

Das Band der Liebe soll bewahrt werden (II).

Der in Christus hochehrwürdige Pater und Herr, Herr Melchior Kniepichler, Propst des Klosters der Seligen Jungfrau Maria in Dürnstein, Protonotar der Hl. Römischen Kirche, lateranensischer Pfalzgraf und Ritter vom goldenen Sporn usw. ließ sich dieses Epitaph eingedenk der menschlichen Sterblichkeit errichten im Jahr 1627 (III).