Die Inschriften des Bundeslandes Tirol

Politische Bezirke Imst, Landeck und Reutte

5. Die Schriftformen

5.1. Romanische und Gotische Majuskel

Die dünne älteste inschriftliche Überlieferung des Oberlandes im Original erlaubt keinen stringenten

Überblick über die Entwicklung der Formen epigraphischen Schreibens bis weit gegen die

Mitte des 14. Jahrhunderts. Hier können darum nur einzelne markante Denkmäler angesprochen

werden.

Die Formen der ältesten Inschriften des Bestandes, der Beischriften zu den Wandmalereien in

der Nauderer Leonhardskapelle (Kat.-Nr. 120), erlauben nach inschriftenpaläographischen Kriterien

einen Zeitansatz in das erste Viertel des 12. Jahrhunderts. Die noch rein kapitale Buchstaben

mit mäßig breiten Strichen zeigende anspruchsvolle Schrift setzt mit einigem Geschick haarfeine,

doch breit ausgezogene Serifen an freie Schaft-, Balken- und Bogenenden (s. ausführlicher an der

genannten Stelle im Katalog).

Das zweitälteste original erhaltene epigraphische Zeugnis des Oberlandes, die stark verblasste

Stamser Weiheinschrift von 1284 ist angesichts der ausgeprägten Flächigkeit der mit Pinsel in

braunroter Farbe aufgemalten Inschrift und der fortgeschrittenen Schließung offener Buchstaben

sowie der Aufnahme „runder“ (unzialer) Zweitformen neben den „eckigen“ (kapitalen) Grundformen

bereits als Gotische Majuskel anzusprechen (s. ausführlicher Kat.-Nr. 2).

Der Stamser „Lasterteller“ aus dem (wohl späten) 13. Jahrhundert zeigt im Gesamtzusammenhang

seines eingravierten Dekors teils nur als buchstabenartig zu bezeichnende Zierformen, teils

echte Buchstaben aus ungelenker Romanischer Majuskel, die mit Ausnahme eines als pseudounzial

anzusprechenden A (sonst breite trapezförmige A) durchwegs noch kapitale Grundformen

aufweisen. Die Schließung von C und die Andeutung massiver Flächigkeit bzw. von Bogenschwellungen

durch eingestellte Linien zeigen jedoch die Perspektiven der Schriftentwicklung hin zur

Gotischen Majuskel klar genug auf (s. ausführlicher Kat.-Nr. 6).

Die Gotische Majuskel der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts kann im Bearbeitungsgebiet

neben einer näherungsweise in diesen Zeitraum zu datierenden Glocke in Lechaschau (Kat.-Nr.

280) v. a. die ins Jahr 1348 zu setzende Grabplatte des Simon von Teck (Kat.-Nr. 8) illustrieren.

Die Umschrift der Glocke bildet eine nur mäßig flächige und fast ohne Bogenschwellungen ausgeführte

Gotische Majuskel; A hat konservative breite Trapezform mit beidseitig überstehendem

Deckbalken. Die sorgfältig konzipierte und ausgeführte Umschrift des Steins zeigt bei vorwiegend

ebenfalls eher moderater Flächigkeit zweimal pseudounziales A mit nur wenig durchgebogenem

linken Schrägschaft und links überstehendem Deckbalken, einmal ist der Mittelbalken deutlich

rechtsschräg ausgeführt. Kräftige Bogenschwellungen sitzen vor allem im ersten Schriftband an

den Bogenlinien von D, O und M, sowie an der Bogenlinie des runden T im vierten Schriftband.

C ist durchwegs mit geradem Haarstrich geschlossen, M hat symmetrische unziale Form mit

beidseitig nach außen umgebogenen Bogenenden.

Anders als die sehr konservativ gestaltete Figur der monumentalen Christophorus-Wandmalerei

an der Pfarrkirche Umhausen (2. V. 14. Jh.; Kat.-Nr. 9) zeigt die zugehörige Inschrift mit

ihrer fast durchwegs stark flächigen Gotischen Majuskel aktuelle Formen. Runde (unziale) und

eckige (kapitale) Grundformen wechseln einander ab, wobei N nur rund wiedergegeben wird.

Die besonders am durch einen senkrechten Haarstrich geschlossenen unzialen E üppigen Bogenschwellungen

führen hier zur Ausbildung von tendenziell querovalen Binnenkonturen. L zeigt

einen geschwellten, stark durchgebogenen und aufgeworfenen Balken, die keilförmigen Schrägschäfte

von V bleiben dagegen relativ schlank. Zur Schließung von Buchstaben kommt es außer

bei E nur selten. So wird auch der Balken des T mit moderat ausgezogenen, teils serifenartigen,

teils dreieckigen Enden versehen, die nur wenig zur Mittellinie hin reichen.

Die fast durchwegs schlanken Einzelformen einer Gruppe von Beischriften zu Wandmalereien

aus der Zeit um 1360 in der Wallfahrtskirche Serfaus (Kat.-Nr. 121f.) zeigen bei relativ starker

Ausprägung von Bogenschwellungen Tendenz zur spitzen bzw. dreieckigen Gestaltung von Bogenaußenlinien,

wie am besten an den Bögen des symmetrischen unzialen M, aber auch am

unzialen E zu beobachten ist. Das I weist durchgehend kräftige Nodi auf. Besonders an der Oberlinie

erhalten freie Schaftenden einen haarfeinen, durchgebogenen und so den Schaft in der

Längsachse „einschnürenden“ Deckstrich. Die wohl einer anderen Hand zuzuschreibenden übrigen

Beischriften in der Kirche (Kat.-Nr. 123; vgl. auch Kat.-Nr. 124) weisen noch drastischer

gesteigerte Flächigkeit auf (s. ausführlicher an den genannten Stellen im Katalog).

Im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts von Gotischer Minuskel für längere Texte weitgehend

abgelöst, bleibt Gotische Majuskel als Auszeichnungsschrift auch im voranschreitenden 15. Jahrhundert

noch im Einsatz. In dieser Schriftart sind etwa die Initialen SPQR auf dem Fahnentuch

eines Soldaten in einer Stamser Kreuzigung aufgemalt (Kat.-Nr. 18). Alle Buchstaben sind betont

flächig ausgeführt, R ist mit massiven Bogenschwellungen versehen, S ist vollständig geschlossen,

in den Scheitelpunkten des Bogens des Q sitzen zwei kleine Nodi. Auch der Kreuzestitulus einer

Wandmalerei auf Burg Berneck von 1437 (Kat.-Nr. 130) ist in dieser Schriftart ausgeführt.

Als Umschrift einer mutmaßlich um 1500 zu datierenden Glocke in Pettneu (Kat.-Nr. 151)

begegnet noch einmal eine überlebte Gotische Majuskel. Leider gestattet die Anbringung des

Instruments jedoch keine eingehendere inschriftenpaläographische Beurteilung.

5.2. Gotische Minuskel

Wie anderswo löst auch im Tiroler Oberland die Gotische Minuskel offenbar schlagartig die

Gotische Majuskel als Standardschriftart epigraphischer Texte im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts ab.

Das älteste Fragment einer Inschrift in Gotischer Minuskel im Bearbeitungsgebiet gehört zur

Stamser Wappengrabplatte des Simon oder Sigmund (?) Rubeiner (gest. 1374 oder 1388; Kat.-Nr.

10). Die nur noch wenigen erhaltenen Buchstaben zeigen schon eine überraschend wohlproportionierte

Schrift mit kräftigen Schäften, bei der bereits alle Gestaltungsmerkmale Gotischer Minuskel

als epigraphischer Umsetzung der hochstilisierten buchschriftlichen Textura (Textualis

formata) voll erkennbar sind. Auch die Schließung des kleinen oberen Bogens von a mit einem

recht flach gedrückten Haarstrich und das Auslaufen der zum Quadrangel reduzierten r-Fahne in

einen tropfenförmig verdickten Haarzierstrich sind mit Geschick gelöst.

Die annähernd gleichzeitig gemalte Marienkrönung in Stift Stams (Kat.-Nr. 11) zeigt dagegen

etwas gedrungenere Buchstaben mit eher weiteren Schaftabständen. Hier reicht der nach rechts

ausholende gebrochene untere Bogen des g zwar in den Unterlängenbereich, doch zeigt der

obere Bogen am Knick des rechten oberen Bogenabschnitts einen kurzen nach rechts ragenden

und mit einem senkrechten Haarzierstrich versehenen Balken, der für die Gotische Minuskel des

späten 14. und frühen 15. Jahrhunderts nicht ganz singulär ist. Für die Frühzeit Gotischer Minuskel

graphematisch nicht uncharakteristisch ist die Verwendung von v auch im Wort.

Zu den älteren mit Gotischer Minuskel beschrifteten steinernen Denkmälern des Bestandes

gehört auch die Wappengrabplatte des Johannes Steinhauser (gest. 1400 oder 1405; Kat.-Nr. 13).

Sie zeigt die im überregionalen Vergleich durchaus charakteristischen Gestaltungsmerkmale ihrer

Entstehungszeit, in der oft noch die nicht restlose Vertrautheit der Ausführenden mit der neuen

Schriftart spürbar ist. Die recht derb wirkende Umschrift verzichtet völlig auf den Einsatz von

Versalien; die recht locker gesetzten, fast durchwegs breit proportionierten und dünnstrichigen

Buchstaben – der Abstand zwischen zwei Schäften beträgt mehr als die doppelte Schaftbreite – sind

alle in das Mittelband gerückt, wodurch etwa der Balken des t gegen die Mittellinie zu nach unten

rutscht oder der Bogen des p nur die oberen zwei Drittel des Mittelbandes einnimmt. Sofern nicht

etwaige Haarlinien abgetreten sind, scheint der obere Bogen des a links offen geblieben zu sein.

Dagegen zeigt die wohl erst um 1415 entstandene, mit 1289 bezeichnete Grabplatte der

Ebener in Stams (Kat.-Nr. 15) als innovatives Merkmal neben mehreren Versalien durchaus beträchtliche

Schaftausdehnungen im Oberlängenbereich (etwa an b und l, aber auch an t); bei p ist

eine Übergangsform festzustellen, die mit der Reduzierung des gebrochenen Bogens auf die

oberen zwei Drittel des Mittelbandes konservativen Einschlag ebenso wie im die Grundlinie

überragenden Schaft produktiven Gestaltungswillen zeigt. Charakteristischer für das erste Viertel

des 15. Jahrhunderts ist jedoch die Wappengrabplatte des Heinrich von Gachnang zu Meisberg

(gest. 1416; Kat.-Nr. 16). Ihre Inschrift zeigt wieder eine stärkere Betonung des eher gedrungenen

Mittelbandes, wobei etwa der obere Bogen des g fast verkümmert nur wenig mehr als das oberste

Drittel des Mittelbandes einnimmt. Anspruchsvoll gibt sich der die Inschrift einleitende Versal

A in pseudounzialer Grundform mit fettem linken Schrägschaft samt begleitender Haarlinie an

der Innenseite.

Die wohl um 1420 entstandenen Wandmalereien der Pianser Margarethenkapelle (Kat.-Nr.

125) lassen innerhalb der zahlreichen Einzelinschriften keinen einzigen Versal erkennen. An ihrem

Gesamteindruck – soweit er von verfälschenden Restaurierungsmaßnahmen frei geblieben ist –

lässt sich einige schriftgestalterische Routine des ausführenden Malers ebenso wie ein gewisser

Schwung der Ausführung mit dem Pinsel ablesen. Die Betonung des Mittelbandes entspricht

dabei durchaus dem zeitgemäß zu Erwartenden.

Die Nähe zu gleichzeitigen hochrangigen Buchauszeichungsschriften ist der spannungsreich

und sorgfältig mit moderat breitem Pinsel aufgemalten Gotischen Minuskel der Tafeln des Stamser

„Defensoriums“ von 1426 (Kat.-Nr. 17) nicht nur in den vollständig rot aufgemalten, im

Kontext der inschriftlichen Didaxe also rubrikartig zu verstehenden Zeilen anzumerken. Wesentlich

häufiger als in Inschriften in Stein begegnen im bisweilen exzessiv gekürzten Text Buchstabenberührungen

be, de usw. Buchschriftliche Anklänge hat auch die etwa an d, b, o, p und v

gut sichtbare Tendenz, die Bögen bzw. die aneinanderstoßenden Schrägschäfte an der Grundlinie

nicht stumpf- und spitzwinkelig, sondern zweimal rechtwinkelig zu brechen und die beiden

Schäfte durch einen kurzen waagrechten Balken zu verbinden. Zu den zeitgemäßen Merkmalen

zählt die starke Betonung des Mittelbandes, das nur minimal von Langschäften (etwa b, l) überragt

wird. Die Abstände zwischen zwei Schäften sind nur geringfügig größer bemessen als eine

Schaftbreite, was einen gut lesbaren und harmonischen Gesamteindruck ergibt. Vielfach bilden

die einzelnen Buchstaben an der Grundlinie keine regelrechten Quadrangeln aus, sondern weisen

lediglich leichte Schaftdurchbiegungen auf, wobei die solcherart nach rechts gebogenen Schaftenden

einander nicht berühren. Die Haarzierlinien, mit denen etwa der sehr kleine obere Bogen

des a geschlossen wird, sind sehr fein ausgeführt. Über i sitzen regelmäßig kleine Punkte. Die

meisten Versalien sind – ebenfalls durchaus zeitgemäß – mit Zackenleisten am ersten Schaft und

begleitenden Haarlinien gestaltet. Merkwürdig ist das blau aufgemalte symmetrische unziale M

in Maria (Inschrift XIIb): der Schaft ist ohne Rücksicht auf das Ganze des Buchstabens wie ein

autonomes I gestaltet, wobei am oberen, leicht eingezogenen „Schaftende“ zwei Perlsporen – de

facto in den Scheitelpunkten der Bögen des M sitzend – angesetzt sind, die auch in der Schaftmitte

als Nodi begegnen. Am unteren Schaftende sitzen zwei fette keilförmige Sporen, von denen

die Bögen des M weit auseinandergespreizt werden.

Die ältesten Glocken mit Umschrift in Gotischer Minuskel befinden sich in Lermoos (1411;

Kat.-Nr. 281) und Galtür (Kat.-Nr. 132). Sowohl die der ersteren als auch die von einem Ulmer

Gießer 1441 gestaltete Schrift der letzteren entsprechen mit ihrem gedrungenen Schriftband und

dem Fehlen von Versalien durchaus dem Erscheinungsbild gleichzeitiger steinerner Inschriften.

Die klar zu umreißenden Charakteristika der Gotischen Minuskel der ersten Jahrhunderthälfte

(weitgehender Versuch der Einordnung aller Buchstabenbestandteile in das Mittelband, etwa b, g

und p) zeigt bei ebenfalls dieser Entwicklungsstufe entsprechenden breiten Schäften und recht

lockerer Setzung der Buchstaben weiters eine Glocke aus Serfaus (Kat.-Nr. 145), die allerdings

aufgrund der bekanntermaßen langen Verwendungsdauer älterer Modeln in Glockengießereien

nur allgemein auf das 15. Jahrhundert zu datieren ist.

Schwierigkeiten des als Schriftgestalter offenbar wenig routinierten ausführenden Steinmetzen

mit der Umsetzung der strengen Gestaltungsprinzipien der Gotischen Minuskel führten beim

Grabdenkmal des Johannes Bach (gest. 1458; Kat.-Nr. 21) zu ungewöhnlichen Formen, die doppelte

Brechungen häufig vermeiden. So treten neben die mehrschaftigen Buchstaben m und n, die in

der Umformung der Verbindungsbögen zu Quadrangeln durchaus dem Kanon entsprechen, auch

rundere Buchstaben, die fast Anklänge an Gotico-Antiqua suggerieren, wie etwa b mit oben waagrecht

abgeschnittenem Schaft, der knapp über der Grundlinie nach rechts umgebogen wird und eine

ungebrochene Bogenlinie ausbildet, e mit ebenfalls tatsächlich rundem oberen Bogen oder moderat

spitzovales o (in gleicher Form auch als Versal). Auch die eher dem Standardkanon zuzurechnenden

Formen weisen Besonderheiten auf. So ist bei a der kleinere obere Bogen aus einem ungewöhnlich

langen linksschrägen rechten (Schaft-)Abschnitt und daraus entwickeltem, einwärts geschlossenem

Haarzierstrich gebildet. Ohne Parallelen im Bestand bleibt auch die zweimal auftretende Form der

Ziffer 5, eckig linksgewendet, der Schrägrechtsbalken am verkürzten Schaft ansetzend.

Am anderen Ende der Qualitätsansprüche epigraphischen Schreibens im Bestand steht die

Grabplatte der Brüder von Freiberg im Stamser Kreuzgang von 1456 (Kat.-Nr. 20). Die sehr sorgfältig

vertieft erhaben eingehauene Umschrift mit konsequenter Verwendung rosettenförmiger

Trennzeichen zeigt erstmals – vielleicht technisch bedingt, da nur das Mittelband vertieft gearbeitet

ist – ausgeprägte Ober- und Unterlängenbereiche, in denen die Buchstabenbestandteile in die

das Mittelband rahmenden Leisten lediglich in seichter Konturlinie eingehauen sind. Wie auch

sonst häufig bei erhaben gearbeiteten Inschriften erwecken die an Ober- und Grundlinie aneinanderstoßenden

Quadrangeln den Eindruck einer durchlaufenden Sägezahnlinie.

Dagegen wirkt die Inschrift der durchaus repräsentativ gemeinten figürlichen Grabplatte der

Margarethe von Freiberg (gest. 1485; Kat.-Nr. 23) sehr konservativ und verzichtet wie die Mehrzahl

der Inschriften vor der Jahrhundertmitte völlig auf Versalien. Ausgesprochen ungelenk ist

das a mit waagrecht gebrochenem oberen Bogen zu nennen.

Eine eingehende Analyse des Gotischen Minuskel-Kanons der zu Ende des 15. Jahrhunderts

produktiven Werkstatt Sebald Bocksdorfers steht noch aus. Immerhin lässt sich im Bearbeitungsgebiet

anhand der Grabdenkmäler des Oswald von Schrofenstein in der Landecker Pfarrkirche

(gest. 1497; Kat.-Nr. 140–142) der epigraphische Schriftstil Bocksdorfers in drei unterschiedlichen

Materialien und Ausprägungen, einmal vertieft erhaben auf der Wappengrabplatte, einmal eingehauen

auf der Gruftplatte und einmal aus ausgeschnittenen hölzernen Buchstaben aufgeleimt auf

dem Totenschild beobachten. Der Reiz der Inschriften aus Bocksdorfers Werkstatt liegt weniger

in einer sorgfältigen Ausführung (besonders die stark abgetretene Inschrift der Gruftplatte wirkt

mit schwankender Orientierung und bisweilen ausgeprägter Rechtsneigung sogar recht nachlässig

eingehauen), sondern in der Belebung des Standardkanons Gotischer Minuskel durch werkstatttypische

Sonderformen, unter denen v. a. das runde, eingerollte d mit mehrfach tendenziell

spitzovalem, immer relativ kleinem Bogen auffällt. Das links oben überwiegend rechtwinkelig

gebrochene g weist fast immer einen waagrecht verlaufenden oberen Teil des gebrochenen oberen

Bogens auf, der rechts deutlich über den Schaft hinausragt. Unter den Versalien begegnet nicht

selten ein epsilonförmiges E, dessen Bögen in der Mittellinie nicht ineinander laufen, sondern

übereinander stehen und durch einen senkrecht abgeschnittenen dreieckigen Sporn verbunden

werden. Ebenfalls auf Rezeption Frühhumanistischer Kapitalis verweisen C als halb spitzoval

geführte Bogenlinie und schmales N mit fetten Schäften und als Haarstrich ausgeführtem Schrägschaft

(vgl. zu allen genannten Formen auch die derselben Werkstatt entstammende Wappengrabplatte

des Sigmund von Neydeck, gest. 1493; Kat.-Nr. 27). Einprägsam ist auch die oben flache

schleifenförmige 4 der Bocksdorfer-Werkstatt (etwas abweichend auf der Wappengrabplatte der

Margarethe von Weichs, gest. 1494; Kat.-Nr. 29). Zu den graphematischen Spezifika des Betriebs

scheint die Bevorzugung von v auch im Wort und für vokalischen Lautwert zu gehören.

Einige markante Einzelformen weist das Epitaph des Georg von Freiberg (gest. 1495; Kat.-Nr.

30) auf. Ungewöhnlicherweise ist hier etwa der durch einwärts geschwungene Haarlinie geschlossene

obere Bogen wesentlich größer dimensioniert als der untere, auch begegnen zahlreiche

Bogenverbindungen be und de, die sonst im Bearbeitungsgebiet nicht zum Standardrepertoire der

Gotischen Minuskel in Stein gehören.

Bald nach 1500 reichert sich das Formenrepertoire der Versalien deutlich an. Die Stifterinschrift

des Anton von Ifan am Westportal der Landecker Pfarrkirche von 1506 (Kat.-Nr. 154)

zeigt einerseits einen Versal A, der hinsichtlich seiner inschriftenpaläographischen Genese schwer

einzuordnen ist: zwischen dem keilförmig verbreiterten linken und dem senkrecht gestellten

rechten Schrägschaft sitzt ein gebrochener Balken, links oben steht ein Deckstrich über, der nach

innen eingerollt wird. Diese Merkmale deuten am ehesten eine freie Amalgamierung älterer

Traditionen (Anklänge an pseudounziales A) mit aktuellen Einflüssen (Frühhumanistische Kapitalis)

an. Tatsächlich ist das zweite A mit gebrochenem Balken und beidseitig überstehendem

Deckbalken im Vornamen seiner Frau Apollonia letzterem aktuellen Schrifttyp zuzuordnen.

Die Verwendung der Gotischen Minuskel im 16. Jahrhundert setzt sich im Oberland noch bis

weit über die Jahrhundertmitte hinaus fort. Eine stringente und einheitliche Entwicklung der

Gestaltungsmerkmale lässt sich dabei nur bedingt ablesen. Ein extrem gitterartiges und starres

Bild vermittelt etwa die engläufige Inschrift der Wappengrabplatte der Margarethe Kleinhans

(gest. 1517; Kat.-Nr. 294). Zu ihren bemerkenswerten Einzelformen gehören a mit nur bis zur

Mittellinie reichendem senkrechten Teil des gebrochenen unteren Bogens und rundes s, das aus

zwei rechtwinkelig gebrochenen und gegeneinander versetzten Bögen aufgebaut ist. Locker

spationiert sind dagegen die recht breiten Buchstaben der Grabplatte der Anna von Grienenstein

(gest. 1538; Kat.-Nr. 46). Hier wird gebrochenes Ligatur-r annähernd gleich häufig wie normales

r eingesetzt, wobei die Kombination mit dem vorhergehenden Buchstaben keinen Einfluss auf die

Entscheidung für eine der beiden Ausprägungen zu haben scheint. Ungewöhnlich ist a mit

breitem unteren Bogen, der links einen sehr kurzen senkrechten Teil der gebrochenen Bogenlinie

aufweist, und von dem eine lange rechtsschräge Haarlinie bis knapp unter die Oberlinie des

Mittelbandes geführt wird. Dicht und gedrängt ist der Gesamteindruck der Gotischen Minuskel

der Wappengrabplatte des Hans von Hoheneck (gest. 1544; Kat.-Nr. 304). Die Gemeinen wirken

durch die geringe Ausdehnung des Oberlängenbereichs übertrieben konservativ, selbst der linksschräg

gebrochene Schaft des d durchstößt die Oberlinie des Mittelbandes nur wenig, der untere

Bogen des g ist aus einem kurzen flachen Schrägschaft, bisweilen mit eingerollter Haarzierlinie,

gestaltet. Über u sitzt bisweilen ein diakritisches Zeichen in Form eines kleinen Häkchens oder

einer 9. Extrem rückwärtsgewandt ist die Inschrift der Wappengrabplatte der Margarethe von

Hoheneck von 1566 (Kat.-Nr. 308): selbst der Schaft des t bleibt vollständig im Mittelband. Die

engläufige, sehr schmal proportionierte Inschrift ist nicht nur in den Gemeinen frei von Einf

lüssen der bewegteren Fraktur, sondern verweist mit den dünnstrichigen Versalien A mit hoch

angesetztem Balken und konischem M mit nur das obere Drittel der Buchstabenhöhe einnehmendem

Mittelteil auf den Formenschatz der Frühhumanistischen Kapitalis.

Die Beschriftung der Wappengrabplatte des Oswald Kleinhans von 1587 ist als Mischschrift

aus Gotischer Minuskel und Fraktur anzusprechen (s. ausführlicher Kat.-Nr. 312), eine Zunftscheibe

aus der Zeit um 1600 im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Kat.-Nr. 316) gehört zu

den spätesten Belegen für Gotische Minuskel als Hauptschriftart epigraphisch ausgeführter Texte

im Bearbeitungsgebiet.

Nach 1600 tritt die Gotische Minuskel nur noch in sehr spezifischen Zusammenhängen auf.

Mehrmals begegnet sie – sogar mit extrem archaisch wirkendem v für u im Wortinneren – auf

1602, 1606 und 1611 von Heinrich Reinhart in Innsbruck gegossenen Glocken (Kat.-Nr. 70†,

233 und 239), einmal – als geschnitzte Bandminuskel ausgeführt – als Jesusmonogramm auf einer

Oetzer Haustür von 1618 (Kat.-Nr. 83).

5.3. Frühhumanistische Kapitalis und verwandte Majuskelmischschriften

Ist der lange Gebrauch der Gotischen Minuskel im Oberland im überregionalen Vergleich vielleicht

als inschriftenpaläographischer Konservativismus anzusehen, so lassen sich andererseits

moderne Majuskel-Schriftformen recht früh nachweisen.

Aus der Augsburger Werkstatt der Brüder Hans und Laux (Lukas) Zotman stammt eine zu 1499

datierte Ladiser Glocke (Kat.-Nr. 143), die eine für diesen Betrieb charakteristische Mischung aus

Buchstaben Gotischer Majuskel mit produktiven Formen Frühhumanistischer Kapitalis zeigt (s. ausführlicher

im Katalog an der genannten Stelle). Auch eine Glocke von 1512 in Holzgau (Kat.-

Nr. 291) und eine Glocke aus der Biberacher Werkstatt des Hans Follmer von 1524 (Kat.-Nr. 300)

fügen sich durch schmale Buchstaben und markante Leitformen in den zeitgenössischen Rahmen

gestalterischer Möglichkeiten der Frühhumanistischen Kapitalis ein (s. ausführlicher den Katalog

an den genannten Stellen).

Gestaltungselemente aus Frühhumanistischer Kapitalis bezieht die im Grunde als Kapitalis

anzusprechende Schrift der Wappengrabplatte des Ulrich von Tux (gest. 1516; Kat.-Nr. 293) in

reichem Maß ein. Die in den ersten beiden Zeilen überwiegend schlank, weiter unten etwas

breiter proportionierte Inschrift weist einen moderaten Wechsel von Haar- und Schattenstrichen

auf. An Leitbuchstaben der Frühhumanistischen Kapitalis sind B in Minuskelform mit knapp über

der Oberlinie rechtsschräg abgeschnittenem Schaft und die Höhenausdehung des gesamten

Schriftbands einnehmendem Bogen (so auch jener des P gestaltet), D mit links oben „offenem“,

verkürztem Schaft und der leicht spitzovale Typ des O zu nennen. A mit bisweilen senkrecht

gestelltem rechten Schrägschaft (ähnlich einmal M mit senkrechtem ersten und dritten [Schräg-]

Schaft) nimmt eine Mittelposition zwischen beiden Schriftarten ein. Andere Formen weisen –

obwohl durchaus kapital – doch eigenständige Stilisierungsmerkmale auf, wie X mit geradem

Linksschrägschaft und durchgebogenem Rechtsschrägschaft, vor allem aber E und L mit auffällig

eingerolltem (unteren) Balken. Originell und für das Entstehungsdatum außergewöhnlich ist auch

das neben anderen R-Formen aufretende (ab dem späten 17. Jahrhundert durchaus populäre) R

mit geschwungener und einwärts gestellter Cauda.

Die Majuskelmischschrift einer knappen Bauinschrift (?) der Längenfelder Pfarrkirche (Kat.-

Nr. 43) kombiniert Gestaltungsmerkmale aus Gotischer Majuskel und Frühhumanistischer Kapitalis.

L zeigt einen eher ersterer Schriftart zuzuordnenden mächtigen, keilförmig bis zur Oberlinie

verlängerten Sporn, das ungewöhnliche und auffällige kapitale E einen leicht durchgebogenen,

flach rechtsschrägen Mittelbalken. O dagegen fügt sich mit seiner spitzovalen Form gut in

zeitgenössische Alphabete Frühhumanistischer Kapitalis ein.

Die Identifizierung der ursprünglichen Schriftart von durch Übermalungen völlig entstellten

Tituli auf den Schlusssteinen in St. Vigil in Obsaurs (Kat.-Nr. 169†) als Frühhumanistische Kapitalis

erlauben die noch zu erkennenden A mit gebrochenem Balken, retrograde N und die generell

eher schlanken Proportionen der Buchstaben.

5.4. Kapitalis

Erstmals erscheint Kapitalis als Schriftart eines ausführlicheren epigraphischen Textes im Bearbeitungsgebiet

auf der zweifellos auch höchste schriftgestalterische Ansprüche vertretenden Gedenktafel

für die Neutrassierung der Strasse über den Fernsteinpass von 1543 (Kat.-Nr. 48). Die erhaben

gegossene Inschrift weist relativ einheitliche Strichstärke auf, die Proportionen der Buchstaben

entsprechen im Wechsel von schmäleren und breiteren Formen dem gestalterischen Empfinden

der Renaissancekapitalis des ersten Jahrhundertdrittels. Dem zu jener Zeit als klassischmonumental

empfundenen Kanon entsprechen das relativ schmale A, B mit nur minimal größerem

unteren Bogen, E mit drei annähernd gleich langen Balken, konisches M mit weit bis zur

Grundlinie gezogenem Mittelteil sowie Q und R mit stachelförmigen Cauden. Unklassisch sind

dagegen eindeutig die inkonsequent gesetzten Punkte über I. Da die Herstellungstechnik die

Ausbildung von allzu feinen Serifen nicht gerade begünstigt, werden freie Schaft-, Balken- und

Bogenenden häufig annähernd stumpf abgeschnitten, bei T weisen beide Balkenenden rechtsschräge

Schnittrichtung auf.

Zu den ältesten kapitalen Inschriften des Bestands zählt auch die Wappenscheibe der Maria

Magdalena von Wehingen von 1550 (Kat.-Nr. 189). Die wohl aufgrund der anspruchsvollen Aufgabe,

eine Umschrift mit relativ kleinem Radius auszuführen, leicht linksgeneigte Schrift wurde

mit prägnantem Wechsel von Haar- und Schattenstrichen aufgemalt, an freien Schaft-, Balkenund

Bogenenden sitzen breit ausgezogene Serifen. Eine gewisse Vorliebe für dekorative Detaillösungen

manifestiert sich in der Setzung von haarfeinen Deckstrichen am Zusammentreffen der

Schrägschäfte des überwiegend konischen M an der Oberlinie, sowie in den spornartig überstehenden,

als Haarzierstrich unterhalb der Grundlinie umgebogenen Schrägschäften des N. Erst

nach der Mitte des 16. Jahrhunderts setzt jedoch die durchgreifende Popularisierung der Kapitalis

ein.

Die Wappengrabplatte des Wilhelm Gräfinger (gest. 1598; Kat.-Nr. 222) bietet eine der originellsten

Kapitalis-Inschriften des Bestandes. Die ungewöhnlicherweise in der linken unteren

Ecke des Steins einsetzende Umschrift ist erhaben ausgeführt und weist extrem fette Schäfte auf.

Freie Schaft-, Balken- und Bogenenden enden stumpf, nur an einzelnen Formen ist mitunter der

Versuch, durch Haarlinien für eine Belebung des klobigen Gesamteindrucks zu sorgen, abzulesen.

So trägt etwa A einen meist feinen, beidseitig überstehenden Deckstrich. Bemerkenswert ist das

auffällig ausgerundete Z mit Mittelbalken. Dass der Kanon älteren Traditionen kapitalen Schreibens

verhaftet ist, deren Ziel keine Imitation klassischer Monumentalis war, sondern mit Gestaltungselementen

Frühhumanistischer Kapitalis weiterarbeitete, wird am gebrochenen oder mit

Ausbuchtung nach unten versehenen Balken des A, dem mit gleichartiger Ausbuchtung ausgestatteten

Balken des H, konischem M mit hoch angesetztem Mittelteil und tendenziell spitzovalem

O deutlich; auch die eher schmalen Proportionen der Buchstaben weisen auf ähnliche Zusammenhänge.

Der gravierte und geschwärzte Titulus am Stephansreliquiar aus Ischgl (Kat.-Nr. 230) zeigt

dagegen mit einer Entstehungszeit um 1600 eine gut entwickelte Renaissancekapitalis mit dramatischer

Übersteigerung des Wechsels von Haar- und Schattenstrichen, wobei die recht massiven

Sporen wohl der Herstellungstechnik geschuldet sind. A, ohne Sporn an der Oberlinie ausgeführt,

hat einen gebrochenen Balken, bei B ist der untere Bogen stark vergrößert, E weist einen zum

Dreieck reduzierten Mittelbalken auf, G zeigt eine rechtwinkelig gebrochene Cauda. M entspricht

einmal, als vergrößerter Anfangsbuchstabe, dem im gesamten Bestand überwiegenden geraden

Typ, als Schluß-M besitzt es konisch ausgestellte Schrägschäfte. R hat eine geschwungene und

recht weit ausgestellte Cauda. Ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts gehört auch die punktuelle

oder überwiegende bzw. konsequente Vergrößerung von Anfangsbuchstaben fest zum Gestaltungsrepertoire

kapitalen Schreibens.

Die Kapitalis der Wappengrabplatte des Stamser Abtes Melchior Jäger (gest. 1616; Kat.-Nr. 80)

ist zwar einerseits offenbar um gewisse Imitation vorbildhafter antiker Monumentalis bemüht

(harmonischer Wechsel von schmäleren und breiteren Formen, Serifen an freien Schaft-, Balken- und

Bogenenden, A ohne Sporn an der Oberlinie, Dreispitze als Trennzeichen), verwendet andererseits

jedoch frühneuzeitliche Leitformen (gerades M, R mit geschwungener und eingestellter

Cauda) und erscheint in Anbetracht einer Überzahl an wenig befriedigenden Nexus litterarum

(M͜E und einmal sogar V͜M) und Schwächen wie eines meist deutlich rechtschräg geneigten S

nicht höchstrangig stilisiert.

Die Umschrift der Wappengrabplatte des Jakob Mitterhofer (gest. 1617; Kat.-Nr. 245) erscheint

bei überwiegend schmalen Buchstaben generell dünnstrichig, setzt jedoch eher kräftige Serifen

an freie Schaft-, Balken- und Bogenenden.

Die einzige gegossene Kapitalisinschrift des 17. Jahrhunderts im Bestand, die sich nicht auf

einer Glocke befindet, stellt die Inschrift des wohl aus der Werkstatt Kaspar Gras’ stammenden

Epitaphs des Kaspar Bissinger (gest. 1633; Kat.-Nr. 335) dar. Die sehr sorgfältig ausgeführte erhabene

Inschrift zeigt überwiegend breit proportionierte Einzelformen bei ausgewogenem Wechsel

von Haar- und Schattenstrichen. Freie Schaft-, Balken- und Bogenenden weisen prominente

Serifen auf, die am Balken von T senkrecht abgeschnitten werden. Am linken Schaft des N und

am linken Schrägschaft des fast durchwegs konischen M stehen Buchstabenbestandteile spornartig

über. E zeigt einen stark verkürzten Mittelbalken, R hat abwechselnd stachelförmige bzw. leicht

geschwungene Cauden, Z besitzt einen breiten Mittelbalken. Die im 17. Jahrhundert anderswo

häufiger zu beobachtende Usance, über beide Schrägschäfte des Y je einen Punkt als diakritisches

Zeichen zu setzen, scheint im Bearbeitungsgebiet nur auf der Wappengrabplatte des Jakob Mitterhofer

(gest. 1617; Kat.-Nr. 245) und dem Epitaph des Leonhard Bernhart (gest. 1622; Kat.-Nr.

247) nachzuweisen. In der letztgenannten Inschrift werden auch immer noch – wie auf dem

Stamser Pedum von 1603 (Kat.-Nr. 71) – konische M bevorzugt.

Eine der gelungensten Schöpfungen epigraphischer Kapitalis des 17. Jahrhunderts im Bearbeitungsgebiet

ist die Inschrift des Epitaphs für Lambert Statfelder (gest. 1644, Kat.-Nr. 108). Die

mit bemüht klassisch-moderatem Wechsel von Haar- und Schattenstrichen entlang einer linksschrägen

Schattenachse und tendenziell einem Quadrat einschreibbaren Einzelformen (O ist etwa

tatsächlich vollrund) versehene Inschrift weist neben anderen ebenfalls klassisch gedachten Merkmalen

wie epigraphischem Kürzungszeichen jedoch typisch frühneuzeitliche Formen wie gerades

M und R mit geschwungener und einwärts gestellter Cauda auf. Der häufig minimal rechtsschräg

verlaufende Balken des oben nicht spitz zulaufenden, sondern mit Sporn versehenen A scheint

nicht allein gestalterischem Unvermögen, sondern einer eigenwilligen Formabsicht geschuldet.

Freie Schaft-, Balken- und Bogenenden sind mit fast durchwegs sorgfältig gestalteten Serifen versehen.

5.5. Fraktur

Die Stifterinschrift des ehemaligen Altars der Landecker Burgkapelle von 1537 (Kat.-Nr. 174)

stellt den ersten Beleg für die epigraphische Anwendung der Fraktur im Bearbeitungsgebiet dar.

Die schwarz auf weißem Grund aufgemalte Inschrift verweist mit den spitzovalen Buchstabenkörpern

von d und o, den haarfeinen Schleifen an den Schäften von b und l sowie den moderat

spindelförmigen Schwellschäften von f und s auf die (auszeichnungsschriftliche und Druck-)

Fraktur des zweiten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts zurück, die zunächst als Sonderform hochkalligraphisch

stilisierter Bastarden anzusprechen war.

Die nächstältesten Inschriften in Fraktur im Tiroler Oberland stellen die Beischriften auf den

in das zweite Viertel des 16. Jahrhunderts zu datierenden Wappenscheiben des Kaspar von Frundsberg

und seiner Frau Margarethe dar (Kat.-Nr. 50). In ihrer spannungsreichen Gestaltung mit

zahlreichen Schwellzügen bzw. Schwellschäften, Schaftüberwölbungen und mit bisweilen weit

ausholenden Haarzierlinien an Versalien entsprechen sie hochrangigen Kanzleiauszeichnungsschriften

ihrer Zeit.

Bedeutende Schwierigkeiten für die inschriftenpaläographische Bewertung der Frakturinschriften

des Bestandes ergeben sich aus der Tatsache, dass ein guter Teil von ihnen in gemalter

Form vorliegt und mitunter mehrfachen restaurierenden und entstellenden Überarbeitungen

unterzogen wurde. In diesen Fällen erübrigt sich jede nähere Spekulation über die originalen

Schriftformen (vgl. etwa als Extrembeispiel Kat.-Nr. 333). Immerhin scheint schon im letzten

Viertel des 16. Jahrhunderts auch bei gemalten Inschriften die Tendenz zu einer gewissen Erstarrung

der Schrift gegeben zu sein, die sich in der Reduktion von Schwellschäften, der Eliminierung

leichter harmonischer Schaftdurchbiegungen und ähnlichen Merkmalen ausdrückt (vgl.

etwa Kat.-Nr. 209) und schließlich im fortschreitenden 17. Jahrhundert in der Herausbildung

eines gitterartig starren Gesamteindrucks münden wird.

Auch die Fraktur der Wappengrabplatte des Georg von Colaus (gest. 1556; Kat.-Nr. 53) – der

älteste Beleg für diese Schriftart in Stein – lässt trotz starker Abtretung der Inschrift ein recht

starres Gesamtbild erkennen. Die im überregionalen Vergleich in qualitätvollen Inschriften (auch

in Stein) um die Jahrhundertmitte die harmonische Wirkung der Schriftart ausmachenden leichten

Durchbiegungen von Schäften sind hier kaum festzustellen, auch Bögen werden weitgehend

zu Schäften umgeformt, wie etwa an a deutlich wird. Ungelenke doppelte Brechungen weisen

auch die Bogenabschnitte von g an Ober- und Unterlinie des Mittelbandes auf. Ein für anspruchsvolle

Fraktur kennzeichnender Wechsel von Haar- und Schattenstrichen ist wenigstens aufgrund

des Erhaltungszustandes der Platte kaum auszumachen. Immerhin deutet der Schaft des langen s

einen Schwellzug an, die Fahne ist zu einem mit Haarstrich an den Schaft angebundenen Quadrangel

umgeformt.

Der Totenschild des Leonhard Gienger (gest. 1588; Kat.-Nr. 210) zeigt eine anspruchsvolle

und sorgfältig aufgemalte, eher schmal proportionierte Fraktur, die mit minimal durchgebogenen

Schäften, ausgeprägten Schwellzügen und einzelnen Schaftüberwölbungen zeitgenössischen

Kanzleiauszeichnungsschriften nahesteht. Häufig spitzovale Buchstabenkörper (etwa a, o und d)

gehören zum Standardkanon, eher ein Import aus Deutscher Schreibschrift (Kurrent) als genuiner

Fraktur-Versal ist das schleifenförmige S in Starb.

Wenig niveauvoll zeigt sich die Fraktur der Wappengrabplatte der Maria Magdalena von

Hoheneck gestaltet (gest. 1629; Kat.-Nr. 334). Bei der durchwegs extrem dünnstrichigen Schrift

werden die Verbindungsbögen mehrschaftiger Buchstaben (etwa m) besonders an der Oberlinie

des Mittelbandes zu steil rechtsschrägen Schäften umgestaltet, die mit einfacher oder ungelenker

doppelter Brechung an den rechts benachbarten Schaft anschließen. Entgegen der Betonung der

spitzovalen Buchstabenkörper von d und o ist b häufig aus bis zur Unterlinie starrem Schaft und

halb spitzovalem Bogen zusammengesetzt. Der Schaft des p läuft im Unterlängenbereich spitz aus.

Die Schäfte des t werden sehr weit in den Oberlängenbereich gezogen und leicht nach rechts

umgebogen.

5.6. Minuskelantiqua

Im Bearbeitungsgebiet spielt Minuskelantiqua für längere inschriftliche Texte keine Rolle. Erstmals

wird sie signifikanterweise für Zitatangaben und abgekürzte Kasusendungen innerhalb

kurzer kapitaler Inschriften auf dem sogenannten „Feldaltar“ Erzherzog Maximilians III. (vor

1618; Kat.-Nr. 82) eingesetzt, doch verbietet sich angesichts der massiven restauratorischen

Verfremdungen der Inschriften eine inschriftenpaläographische Analyse. Schreibschriftlich schwungvoll

und dementsprechend deutlich rechtsgeneigt sind die als Minuskelantiqua anzusprechenden

Signaturen des Malers Paul Honegger von 1619 und 1636 (Kat.-Nr. 85 und 96). An zeitgenössischen

Drucktypen orientiert erweisen sich dagegen die sehr sorgfältig ausgeführten Beischriften

– Texte auf Buchseiten oder Schriftrollen – zu den Stamser Abtportraits aus der Zeit Paul II. Gays

(Kat.-Nr. 99–106).

5.7. Zahlzeichen, Ziffern und Datierungsformen

Auch die Zahlzeichen verdienen – vor allem in Zusammenhang mit Datumsangaben – eine gewisse

Aufmerksamkeit, können sie doch etwa zu Überlegungen über die Verlässlichkeit kopialer

Überlieferung beitragen. An der Brüstung der Pfarrkirche von Hall in Tirol etwa ließ sich unter

zahlreichen Graffiti auch die Jahreszahl 1361 finden; dabei handelt es sich jedoch offenbar um

eine unreflektierte epigraphische Fälschung, da nicht nur der Kontext und die Ziffernformen die

Angabe als deutlich rezenter verraten, sondern auch ganz einfach die Form der Datierung –

nämlich in arabischen Ziffern – aus dem Rahmen der Tiroler Epigraphik herausfällt106.

Auch das Aufkommen von Datumsangaben in arabischen Ziffern im Tiroler Oberland stellt

uns sogleich vor ein ähnliches Problem. Mit deutlichem Vorlauf zu den aus dem 15. Jahrhundert

stammenden ältesten Jahresangaben in arabischen Ziffern innerhalb original erhaltener Inschriften

des Bearbeitungsgebiets gibt eine kopiale Überlieferung für eine verlorene Inschrift von 1279 eine

Jahresangabe in arabischen Ziffern an (Kat.-Nr. 1†). Zweifellos ist dieser Umstand lediglich auf

eine vereinfachende Schreibweise unserer barocken Quelle zurückzuführen. Sollte das Original

tatsächlich zu 1279 datiert gewesen sein, dann ist von einer Wiedergabe der Jahreszahl in Römischen

Zahlzeichen auszugehen.

Haben wir also die vorgeblich älteste Datierung mit arabischen Ziffern im Inschriftenmaterial

wie im Haller Vergleichsbeispiel rasch als kaum zeitgenössisch identifizieren können, so zeigt

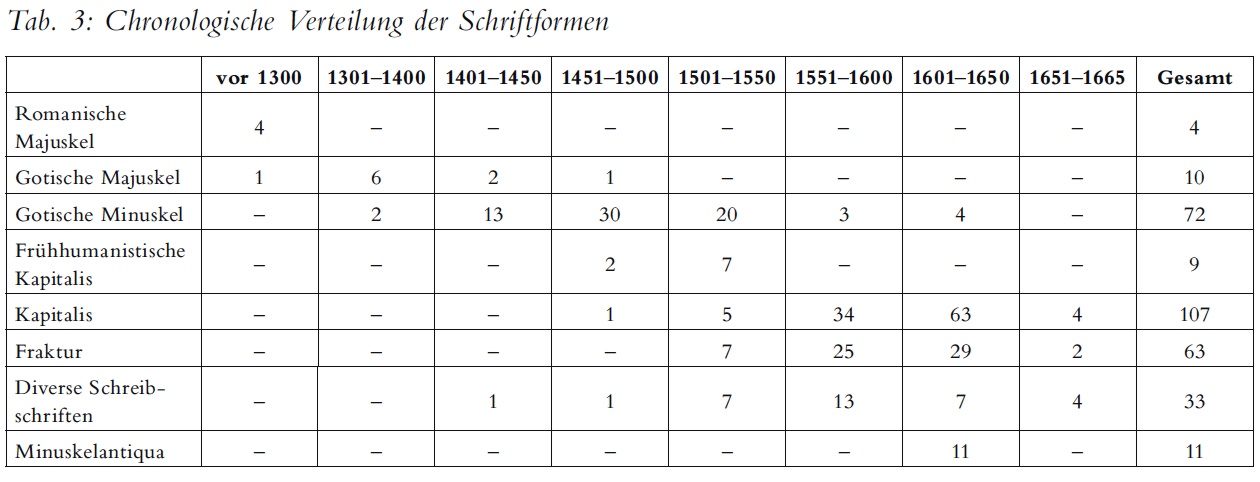

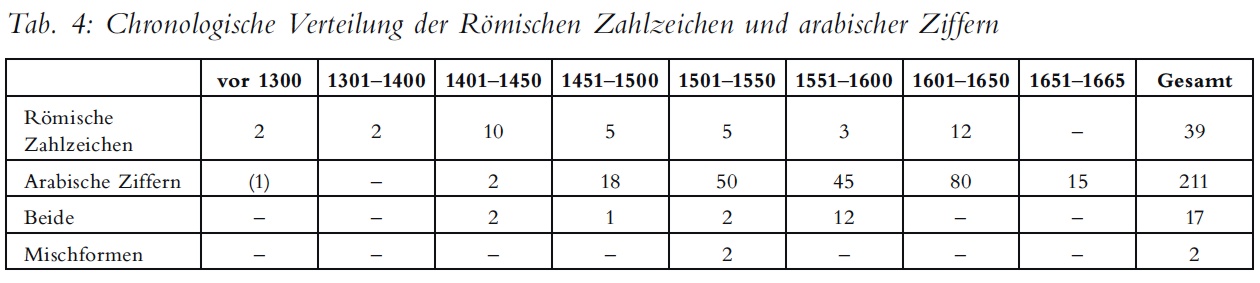

ein erster Blick auf Tabelle 4 bestätigend, dass die Wiedergabe von Jahreszahlen mit arabischen

Ziffern im Untersuchungsgebiet erst im 15. Jahrhundert einsetzte. Rasch entwickelt sich die Angabe

der Inkarnationsjahre in arabischen Ziffern ab der Mitte des 15. Jahrhunderts zur dominierenden

Schreibweise; im Überblick aller Datierungen machen die Jahresangaben in Römischen

Zahlzeichen nur rund ein Fünftel der Belege aus.

Doch ein näherer Blick auf das Material aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts lässt Raum

zur Spekulation. So stammt auch unsere Kenntnis einer mit arabischen Ziffern ausgedrückten

Bauzahl der 1430er Jahre in der Berwanger Pfarrkirche lediglich aus der kopialen Überlieferung

des 19. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 282†). Als einziger original erhaltener Beleg für arabische Ziffern

im Rahmen einer epigraphischen Datierung aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts verbleibt

somit die Zahl 427, die sich auf der Rückseite der Marienstatue in der Serfauser Wallfahrtskirche

befindet (Kat.-Nr. 126); da aber hier auch nach dem paläographischen Befund (etwa schlingenförmige

4) kaum ein Zweifel an der tatsächlichen Entstehung im 15. Jahrhundert besteht, handelt

es sich hierbei mit der Auflösung zu 1427 wohl um die älteste erhaltene Jahresangabe in arabischen

Ziffern im Tiroler Oberland.

Wie beim Übergang von der lateinischen zur deutschen Sprache107 scheint auch bei den Datierungsformen

der Wechsel von Römischen Zahlzeichen zu arabischen Ziffern an der Wende

von der ersten zur zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts rasch zu erfolgen; und parallel zur Sprachentwicklung

kann man auch hier eine Gegenbewegung im 17. Jahrhundert erkennen, die zwar

nach dem Einbruch des 16. Jahrhunderts nicht mehr die Dominanz der arabischen Ziffern umzukehren

vermag, aber eine deutliche erneute Hinwendung zur Jahresangabe mit Römischen

Zahlzeichen gerade in den lateinischen Inschriften sozial höherstehender Auftraggeber (etwa der

Landesfürsten oder des Klerus) zeigt. Damit setzt „(spät)humanistischer“ Anspruch in der Schreibung

des Inkarnationsjahres im Tiroler Oberland jedoch nicht mit der Renaissance wie in ostösterreichischen

Beständen108, sondern erst rund hundert Jahre später mit dem Frühbarock ein.

Das Gros insbesondere der knappen Inschriften (wie Graffiti, Hausinschriften, Bauzahlen) bleibt

jedoch auch jetzt arabischen Ziffernformen treu.

Mischformen von Jahresangaben in arabischen Ziffern und Römischen Zahlzeichen, in ostösterreichischen

Inschriften um 1500 durchaus häufig, lassen sich im Oberland nur sehr selten

greifen. Sie begegnen uns lediglich in zwei Grabplatten im Bezirk Reutte aus dem ersten Drittel

des 16. Jahrhunderts. So datiert eine Grabinschrift in der Pfarrkirche von Breitenwang mit anno

· (et) c(etera) · m · / j · v · xvij zu 1517 (Kat.-Nr. 294), eine Priestergrabplatte in der Pfarrkirche

von Vils ganz ähnlich mit Als · man · zalt · j · u · / xxiij · iar zu 1523 (Kat.-Nr. 298). Ein Ansatz

dazu, die Schreibung der Römischen Zahlzeichen an die deutsche Sprechweise der Jahreszahlen

anzugleichen, lässt sich jedoch schon früher belegen; in der vorliegenden Edition wäre hier vor

allem auf eine Inschrift auf Burg Berneck (Kat.-Nr. 128) hinzuweisen, deren Jahresangabe mcccc

und xxxvii / jar lautet, also bereits nach Hundertern und Zehnern unterscheidet.

Häufiger als zu einer Mischdatierung aus arabischen Ziffern und Römischen Zahlzeichen

kommt es zur Doppelung der beiden Stile innerhalb einer Inschrift oder auf einem Inschriftenträger

im Sinne einer der jeweiligen Sprache bzw. Schriftart adäquaten Anwendung. Der Höhepunkt

solcher Doppeldatierungen findet sich im vorliegenden Material vor allem in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts. Dabei handelt es sich fast durchwegs um Glocken, die zumeist zwei

Inschriften aufweisen, von denen die auf Latein abgefasste mit Römischen Zahlzeichen, die

deutschsprachige mit arabischen Ziffern operiert109. Eines der frühen Beispiele für eine analoge

Doppeldatierung aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stellt die in mehrfacher Hinsicht

außergewöhnliche bilinguale Gedenktafel vom Fernsteinpass dar (Kat.-Nr. 48). Allerdings lässt

sich durchaus nicht sagen, dass die Wahl der Sprache in den Inschriften automatisch die Entscheidung

für eine der beiden Jahreszahlenschreibweisen mit sich brachte; dies gilt eben gerade

für die zweisprachigen Inschriften, und hier vornehmlich für die Glockeninschriften. Wo nur

eine Sprache Verwendung fand, fiel offenbar auch die Wahl der Datierungsvariante freier aus.

Tabelle 4 berücksichtigt keine Jahresangaben mit ausgeschriebenen Ordinalia. Solche finden

sich nur in wenigen Fällen im Bestand, und nur in zwei Inschriften liegt zudem eine metrische

Formulierung des Sterbedatums vor. In diesen beiden Fällen handelt es sich um Grabdenkmäler

von Tiroler Landesfürsten: Dies sind die versifizierten Grabinschriften für Graf Meinhard II.,

entstanden um 1300, und Erzherzog Sigmund von Tirol aus dem Jahr 1496 (Kat.-Nrr. 7† und

31†). Bedenkt man die geringe Anzahl an überlieferten Grabinschriften der Landesfürsten, so

drängt sich der Verdacht auf, solche gereimten Zahlenspiele hätten sich bei mehreren landesfürstlichen

Grabinschriften gefunden – eine Vermutung, die auf der Basis der vorliegenden Quellen

nicht näher erhärtet werden kann.

Haben wir nun einen Blick auf die Schreibweisen insbesondere der Jahresangaben geworfen,

bietet sich auch kurz eine Betrachtung der in den Inschriften des Tiroler Oberlands vorkommenden

Ziffernformen an sich an. Hier finden sich vor allem die geläufige schlingenförmige 4,

wie wir sie erstmals in der bereits genannten Serfauser Inschrift von 1427 vorfinden können.

Charakteristischer und oftmals zu Fehllesungen Anstoß gebend sind hingegen die ebenfalls gerade

im 15. Jahrhundert vorkommenden Zahlformen für 5 und 3. Hier sind etwa die aus zwei

kurzen senkrechten, mit einem steil rechtsschrägen Balken verbundenen Schäften zusammengesetzte

5, wie wir sie vor allem in der Grabinschrift des Johannes Bach von 1458 in Stams vorfinden

(Kat.-Nr. 21), und die linksgewendete 5, die sich in einem Grabdenkmal der Familie

Freiberg von 1456 erhalten hat (Kat.-Nr. 20), zu nennen. Zu zahlreichen Fehllesungen gab insbesondere

die spitze 3 auf der Grabplatte des Sigmund von Neydeck in Stams immer wieder

Anlass (Kat.-Nr. 27). Geradezu als ein Charakteristikum der Inschriften des 17. Jahrhunderts kann

die in praktisch jeder Jahresangabe vorkommende 1 mit Punkt, Anstrich und unten gespaltenem,

zumeist einseitig in einer Schlinge endenden Schaft gelten, die zu den geläufigsten Ziffernformen

dieses Jahrhunderts gehört.

Mitunter fällt in den Inschriften das Bemühen auf, ein Zahlenspiel als deren Grundlage einzuführen.

So kann man etwa in der 1518 entstandenen, in ihrer Bedeutung nicht endgültig geklärten

LOE-Inschrift der Längenfelder Pfarrkirche die Dreizahl als Kompositionsschema ausmachen:

Drei graphische Symbole über der Inschrift korrespondieren mit den drei Buchstaben

des Textes. Vielleicht handelt es sich dabei um eine Anspielung auf die Dreifaltigkeit (Kat.-Nr.

43). Auf die Vierzahl der Kreuzarme und die Acht als Zahl der Auferstehung spielt hingegen eine

Stamser Inschrift von 1633 an: Die Initialen FSAS 1633 wurden hier so zwischen den Armen des

zentralen Kreuzes auf der Grabplatte angebracht, dass je zwei Buchstaben bzw. Zahlen in je einem

der vier Felder zwischen den Kreuzesarmen Platz fanden (Kat.-Nr. 93).

Etwas elaborierter mutet dagegen das Zahlenspiel auf dem Grabdenkmal des Stamser Abtes

Melchior Jäger an, in dem die Fünfzahl als gestaltendes Element der Inschrift zum Zuge kommt.

So referiert die Inschrift die Taten des Abtes, indem sie auf sein 15-jähriges Abbatiat und seinen

Tod am 15. Juni 1615 als Fünfzigjähriger eingeht – im Inhalt wiederholt sich die Fünf in je verschiedenen

Formen also nicht weniger als viermal (Alter, Dauer des Abbatiats, Todestag, Todesjahr).

Dass diese Akkumulation der Fünfzahl zu einer Sechszahl der Inschriftenzeilen führte, zeigt,

dass die Fünf nicht auch zum formalen Strukturelement der Anordnung der Inschrift auf dem

Inschriftenträger wurde (Kat.-Nr. 80).

Werner Köfler, Romedio Schmitz-Esser

Die Deutschen Inschriften

Herausgegeben von den Akademien der Wissenschaften in

Düsseldorf · Göttingen · Heidelberg · Leipzig · Mainz · München

und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien

82. Band, Wiener Reihe 7. Band

Die Inschriften des Bundeslandes Tirol - Teil 1

Die Inschriften der Politischen Bezirke Imst, Landeck und Reutte

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Austrian Academy of Sciences Press

|

Die Inschriften der Politischen Bezirke Imst, Landeck und Reutte, ges. u. bearb. v. Werner Köfler und Romedio Schmitz-Esser (Die Deutschen Inschriften 82. Band, Wiener Reihe 7. Band, Teil 1) Wien 2013, 5. Die Schriftformen,

URL: hw.oeaw.ac.at/inschriften/tirol-1/tirol-1-schrift.xml