Die Inschriften des Bundeslandes Tirol

Politischer Bezirk Reutte

| 284 |

Elbigenalp, Pfk. Hl. Nikolaus |

1440 |

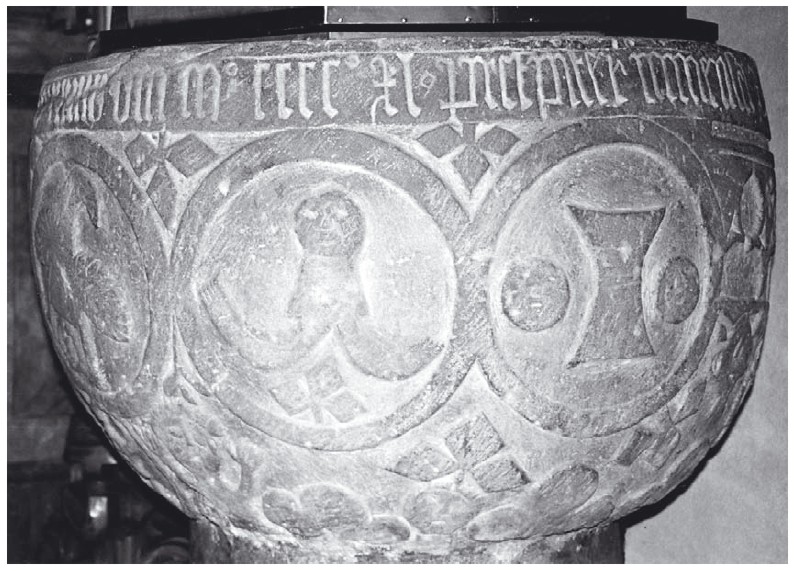

Taufstein mit Jahreszahl und Segenswunsch (?), Kalksandstein, im Langhaus an der Südseite vor dem rechten Seitenaltar. Der Taufstein soll ursprünglich aus der St. Martins- (auch Magdalenen-)Kapelle auf dem die Pfarrkirche umgebenden Friedhof stammen1). Die annähernd halbkugelförmige Schale trägt eine am Oberrand umlaufende einzeilige Inschrift, darunter schließt ein breiter Fries aus vollrunden Medaillons mit verschiedenen Ornamenten (ein Adler [?], eine kephalopodenartige menschliche Figur, ein von zwei Hostien flankierter Kelch, eine nach links stehende Ziege [oder Agnus Dei?] mit Rosette über dem Rücken, ein Johanneskopf [?] mit Mondsichel [?], ein Sonnenrad) an, die Zwickel sind mit rautenartig stilisierten Dreiblättern gefüllt. Am Übergang von der Schale zum einfachen zylindrischen Schaft weitere kleine Medaillons mit menschlichen Figuren bzw. Ornamenten. Die Inschrift ist durch Ausbrüche an der Oberkante der Schale beschädigt.

Bu. 6,5 cm. – Gotische Minuskel.

Textedition

anno d(omi)ni mo cccco xla) ·

prespiter in mensab) c(h)r(ist)ic) qu[idd) agase) bene] pensaa) ·

aut tibi uita dat(ur) a(ut) mo(rs)f) // [eterna paratu]rg)

Anmerkungen

Kommentar

Der heute nur mehr bruchstückhafte Erhaltungszustand der Inschrift macht ein tieferes Textverständnis fast unmöglich. Doch beschrieb Jenny den Taufstein bereits im 19. Jahrhundert und transkribierte die damals offenbar noch unbeschädigte Inschrift (fehlerhaft) als anno dm mo cccco xl prespiter in mensa xpi quasi agnus dmi placeto dat tibi vita(m) dat a(ut) mor(tem)o2). Jennys Text erlaubt die oben edierte Rekonstruktion der Inschrift des Taufsteins analog zu einem im 15. Jahrhundert offenbar geläufigen „Versus de sacramento eucharistie“, der etwa in der Hs. 579 der Universitätsbibliothek Graz (aus St. Lambrecht, um 1400, fol. 343v) oder im Cod. Guelf. 1247 (1140 Helmst.) der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (fol. 138v–139r), mit entsprechendem Incipit überliefert ist: „Presbyter, in mensa domini quid agas, bene pensa. Aut tibi vita datur aut mors eterna paratur“3).

Im Aufbau gleicht der Taufstein auffällig demjenigen in der Pfarrkirche von Holzgau, der aus derselben Zeit stammen dürfte (vgl. Kat.-Nr. 283). Im Gegensatz zum Exemplar aus Elbigenalp ist die Inschrift auf dem Holzgauer Stück jedoch nicht in Latein, sondern in Deutsch abgefasst. Trotz der formalen Unterschiede unterstreichen die beiden Taufsteine die engen Beziehungen zwischen den beiden Lechtaler Pfarren.

Literatur

Werner Köfler und Romedio Schmitz-Esser

Die Deutschen Inschriften

Herausgegeben von den Akademien der Wissenschaften in

Düsseldorf · Göttingen · Heidelberg · Leipzig · Mainz · München

und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien

82. Band, Wiener Reihe 7. Band

Die Inschriften des Bundeslandes Tirol - Teil 1

Die Inschriften der Politischen Bezirke Imst, Landeck und Reutte

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Austrian Academy of Sciences Press

|

Schlagworte

Die Inschriften des Bundeslandes Tirol Politischer Bezirk Reutte Elbigenalp, Pfk. Hl. Nikolaus • Taufstein • Jahreszahl • Segenswunsch • Kalksandstein • Gotische Minuskel •

Jenny, Samuel •

Elbigenalp, Pfarrkirche •

Holzgau, Pfarrkirche •

Lechtal •

Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek

Abbildungen

Abb. 176: Taufstein (1440)

©

|

Im Jahre des Herren 1440. Priester am Altartisch Christi, bedenke gut dein Tun – ob dir das (ewige) Leben verliehen oder der ewige Tod bereitet wird.

Zweisilbig rein gereimte Leoninische Hexameter.