| |

Die Inschriften des Bundeslandes Kärnten

Politischer Bezirk St. Veit an der Glan

2. Historischer Überblick

2.1. Historische Grundlagen zum Bezirk St. Veit an der Glan

Die Edition der Inschriften nach politischen Bezirken in Österreich nimmt zwar Bezug auf historisch gewachsene Strukturen, die sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet haben, deckt aber naturgemäß immer nur besondere Segmente der Landesgeschichte ab. Dazu kommen Städte mittlerer Größe wie Friesach und St. Veit an der Glan – letztere auch als verwaltungsmäßiges Zentrum des Bezirkes. Bei der historischen Beurteilung aller Kärntner Bezirke bis um 1650 nimmt der Bezirk St. Veit eine ganz wichtige und für die Landwerdung Kärntens prägende Rolle ein.

Im südlichsten Teil des heutigen Staatsgebietes Österreich war bereits früh eine voll ausgeprägte staatliche Gliederung vorhanden: Schon 976 hatte Kaiser Otto II. Kärnten von Bayern abgetrennt und als selbständiges Herzogtum im ottonischen Reich eingerichtet3, das erste Herzogtum auf heutigem österreichischen Boden und das sechste im Reich. Die vorerst landfremden Herzöge des Landes griffen aber auf staatliche Strukturen zurück, die sich zumindest bis in das 2. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen lassen.

Nun wäre man geneigt aus dieser frühen Herzogserhebung – das babenbergische Österreich wurde erst 180 Jahre später Herzogtum – eine besondere politische und territoriale Entwicklung des Landes ableiten zu dürfen. Aber geradezu das Gegenteil scheint der Fall gewesen zu sein: Kärnten war kein Stammesherzogtum, fast einhundert Jahre wurde es von landfremden Herzögen verwaltet4. Größere und vor allem wichtige Gebietsteile des Landes kamen an das Erzstift Salzburg, an die Suffraganbistümer Freising und Brixen sowie an Bamberg, aber auch an bayerisch-fränkische Adelsfamilien5. Diese territoriale Zersplitterung verhinderte die Ausbildung eines geschlossenen herzoglichen Territoriums, wie sie andererseits den Aufstieg des einheimisch gewordenen Adels zur Herzogswürde und Landesmacht erschwerte. Diese Herzogswürde verblieb erst ab 1077 erblich im Lande, zuerst unter den Eppensteinern, die bis zu ihrem frühen Aussterben 1122 nur noch zwei Herzöge stellten6, und schließlich den Spanheimern, die bis 1269 das Land regierten7. Und wenngleich St. Veit an der Glan herzoglicher Verwaltungsmittelpunkt war und gerne als „Herzogstadt“ apostrophiert wird, ist uns außer einer recht bescheidenen „Herzogsburg“ nichts überliefert8, was auf diese mittelalterliche Epoche hinzuweisen vermag: Keine landesfürstliche Residenz, keine herzogliche Kirche als Begräbnisstätte für die Kärntner Herzöge (der prächtige romanische Dom zu Gurk war weit entfernt, in einem damals recht abgelegenen und wohl noch nicht durchgehend gerodeten Tal erbaut worden!), keine Gedächtnis- oder Grabdenkmäler der Eppensteiner9 und Spanheimer10. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass von keinem der Kärntner Herzöge aus den beiden Familien ein Grabdenkmal in Kärnten überliefert ist. Von Philipp, dem letzten Spanheimer, erwähltem Erzbischof von Salzburg (1247–1257), Patriarch von Aquileia, Kanzler des Königreichs Böhmen und von 1275 bis 1279 Herzog von Kärnten, ist immerhin in der ehemaligen Dominikanerkirche im niederösterreichischen Krems – wohl im späten 16. Jahrhundert übertüncht und 1966 in fragmentarischen Resten wieder freigelegt – ein gemaltes Grabdenkmal aus der Zeit des letzten Drittels des 13. Jahrhunderts vorhanden11.

Eine reiche Vergangenheit liegt in diesen fast dreitausend Jahren Kärntner und mitteleuropäischer Geschichte, die sich in allen politischen und kulturellen Akzentuierungen auf eine Kernlandschaft konzentriert, das Zollfeld. Das Zollfeld als eigentliche Herzlandschaft von Kärnten lag am Schnittpunkt dreier großer Völkerfamilien und dreier unterschiedlicher Kulturkreise: der Romanen, der Slawen und der Germanen. Alle drei Kulturen überschichteten und durchdrangen einander und sind ihrerseits ohne die vorhergehenden Epochen des urgeschichtlichen Menschen, der vorkeltischen Zeit und vor allem der Zeit der Kelten nicht in der heutigen Form denkbar. Kärnten besitzt mit dem Zollfeld eine Landschaft, die seit Jahrtausenden immer dessen religiöse, kulturelle und auch politische Mitte gewesen ist. Geographisch ist es eingebettet in das weite Klagenfurter Becken, in das von allen Seiten Tallandschaften einmünden und das von uralten Verkehrswegen durchschnitten und gekreuzt wird. Am Schnittpunkt dieser Wege stand immer eine kulturelle und politische Identität, mit einer zentralen Siedlung, wie: Magdalensberg, Virunum, Karnburg, Maria Saal, St. Veit an der Glan, Klagenfurt.

Gerade diese besondere Lage und die europäischen Verkehrswege in den Donauraum und in den mitteleuropäischen Süden, Westen und Osten lassen das Zollfeld zur Kärntner Schicksalslandschaft werden, in die schon der neolithische Mensch seine Wege gefunden hat. Diese kulturellen und wirtschaftlichen Leitlinien lassen sich auch in vorkeltischer und keltischer Zeit weiterverfolgen und sind teilweise bis heute belegt in einem gut ausgebauten, befestigten Straßennetz der Römer. Die das Zollfeld gleichsam begrenzenden Höhenzüge wurden zu kultischen Plätzen der Ur- und Frühgeschichte: die vier heiligen Berge, auf deren Gipfeln man den Gottheiten geopfert hat, haben bis heute eine wesensverwandte Bedeutung behalten. Der Magdalensberg, früher Helenenberg genannt, war politisches Zentrum eines keltischen Königreiches12 mit einem fortifikatorisch bestens ausgestatteten oppidum am Gipfel; der südlichere Ulrichsberg13 wird in der ersten urkundlichen Nennung 983 als „mons Carantanus“14, als Karantanischer Berg oder Kärntner Berg bezeichnet; die kultische und historische Affinität zu Vergangenheit und Gegenwart finden wir aber auch auf den beiden nördlicheren Bergen, dem Göse- oder Veits- und dem Lorenziberg.

Die vorgeschichtlichen Zeugen des Lebens auf diesen vier „heiligen Bergen“ sind nicht mehr überall erkennbar, haben aber in der Fortsetzung in christlicher Tradition ihre geheimnisvolle Identität bewahrt. Heute stehen auf jedem der vier Berge christliche Kirchenbauten und auch diese sind miteinander verbunden in einem uralten Brauch: dem Vierbergelauf15. Das Zollfeld beschreibt heute die Landschaft des Glantales zwischen St. Donat (Bezirk St. Veit an der Glan) und Annabichl (Stadt Klagenfurt), wird in seiner ursprünglichen Ausdehnung vor allem im Norden wohl auch über das St. Veiter Gebiet hinaus bis hin zum Göse- und Lorenziberg gereicht haben. Der Name des Flusses geht auf den keltischen Stamm „Glana“16, die Klare, die Lautere, zurück und hat sich hier nicht auf die Landschaft des Zollfeldes übertragen. Für die Überlieferung des Namens Zollfeld scheint Maria Saal ein wichtiges Bindeglied: 860 als „ad Carantanam ecclesiam sanctae Mariae“17 bezeichnet, wird zwischen 1060 und 1064 erstmals „sanctaMaria in loco qui dicitur in Zol“18 verwendet, dem dann kurz darauf eine „Maria in Solio“ (Maria auf dem Thron, möglicherweise in Verkennung der ursprünglichen Wortbedeutung „Zol“) folgt. Erst um 1280 wird von einem „gericht ze Zol“19 gesprochen, 1286 erstmals das Wort „Zollfeld“ verwendet. Mit „Zol“ wurde ursprünglich auch nicht eine Gegend, sondern eine Örtlichkeit bezeichnet, wobei der althochdeutsche Stamm „zol“ Baumstrunk bedeutet20. Etymologisch gewinnt der Name aber erst in Verbindung mit dem Feld als „Zollfeld“ beschreibende Bedeutung: Möglicherweise ein Feld, auf dem Laubbäume nur bis in Zollstärke abgeholzt werden durften, eine Erklärung, die in der damaligen Weidewirtschaft ihre Berechtigung finden könnte. Der kultische Bezug zum keltischen Gott Esus21, der sich in Hainen mit jungen geköpften Laubbäumen niederließ, wäre durch die Anwesenheit der Kelten gegeben. Die Benennungen des Zollfeldes, seiner Hügel, einmündenden Gewässer und Flurnamen mit frühgeschichtlichen Wortstämmen lassen auch aus der Etymologie der Worte auf alte Kulturen schließen.

Aber auch der heutige Landesname liegt in der Geschichte des Zollfeldes begründet. Das Gebiet um den „mons Carantanus“ hieß im Frühmittelalter „Carantana“. Dieser Name hat sich dann wohl auf das gesamte Zollfeld ausgedehnt, wie dies aus analogen Namensgebungen abzuleiten ist. Der Hauptort des slawischen Staates „Karantanien“ und der nachfolgenden karolingischen Pfalz „Karnburg“ scheint erstmals 88822 als „Carenta“ bzw. „Caranta“ in den Urkunden auf, wird 927 „ad Karantan“23, die Kirche „S. Petrus in civitate Carantana“ bezeichnet. Und hinter dem „mons Carantanus“, dem Ulrichsberg, liegt Karnberg. All diesen Namensformen liegt eine frühe indogermanische Wurzel zugrunde: Entweder ein vor-indogermanisches „kar“24 für Fels oder wohl viel wahrscheinlicher ein keltisches „karantos“ bzw. „Karantana“, was einem Land der Befreundeten entsprechen würde, gemeint ist der „befreundeten Männer“. Karanta wäre danach die Befreundete, die Bundesburg. Jedenfalls geht von hier der heutige Landesname Kärnten aus, der wohl auch der älteste unter den heutigen österreichischen Bundesländern ist.

In dieser begünstigten Kulturlandschaft des Zollfeldes siedelte sich der keltische Stamm der Norici an, der dann dem keltischen Königreich Noricum auch den Namen gegeben hat. Als Hauptstadt dieses frühen staatlichen Gebildes im Kärntner Raum wird eine noch nicht lokalisierte Stadt Noreia angegeben, als Hauptgöttin der einheimischen Kelten eine Noreia-Isis, von der sich am äußersten nordwestlichen Rand des Zollfeldes in Hohenstein bei Pulst ein beachtenswertes Noreiaheiligtum nachweisen lässt. Als wichtigste Handelsstadt der Kelten im Regnum Noricum wird die Siedlung auf dem Magdalensberg genannt25, deren Name – es war sicher nicht das gesuchte Noreia – nicht gesichert ist und in jüngster Zeit mit Alt-Virunum angegeben wird. Jedenfalls folgte dieser wichtigen Wirtschaftsmetropole im norischen Raum in direkter Nachfolge die von den Römern neu errichtete Stadt Virunum auf dem Zollfeld als Handelsort, aber hier nun interessanterweise auch als politischer Mittelpunkt: Virunum wurde zur Hauptstadt der römischen Provinz Noricum, die im Norden bis an die Donau reichte. Die Hauptstadt dieser großen Provinz lag mitten im Zentrum des Zollfeldes, etwas nördlich von Maria Saal Richtung St. Veit bzw. hinauf den Töltschacher Hügel in Richtung Magdalensberg.

Einer sprachwissenschaftlichen Untersuchung zufolge liegt den vorkeltischen bzw. keltischen Namen Karantana, Noreia, Virunum und auch dem Ortsnamen Pulst bei Hohenstein (Noreia- Isis-Heiligtum) ein etwa gleichlautender Bedeutungsinhalt zugrunde26. So wird Noreia vom indogermanischen „ner-“ abgeleitet, was Mann bedeutet, Virunum, das häufiger als Orts- und auch Stammesname vorkommt, geht auf ein indogermanisches „vir-“ mit der Bedeutung Mann zurück. Und schließlich lässt sich auch Pulst auf ein altslowenisches „Polčišče“ zurückführen27 und wäre mit „Ort der Männer“ zu übersetzen. Eigentlich besagen alle Namen etwas Ähnliches wie das vorerwähnte „Carantana“, woraus man schließen könnte, dass sich nach Zusammenschluss aller keltischen Stämme in Kärnten als neuer Landesname ein „Carantana“ in der Bedeutung eines „Landes der befreundeten Männer“ eingebürgert haben könnte.

Das Zollfeld war seit frühgeschichtlichen Zeiten Mittelpunkt und Zentrum einer mitteleuropäischen Landnahme und bevorzugtes Wohngebiet in einer landschaftlichen und klimatischen Gunstlage. Mit dem Zusammenschluss keltischer Stämme, die in das Gebiet dieser mitteleuropäischen Region eingewandert waren, wurde hier ein erstes fassbares staatliches Gebilde gegründet: ein Norisches Königreich – Regnum Noricum. Diesem folgte in „europäischer“ Kulturkontinuität mit der Einbindung in das Großreich der Römer die auf friedlichem Wege angegliederte römische Provinz Noricum, die in ihrer weitesten Ausdehnung bis an die Donau gereicht hat. Die keltische Metropole am Magdalensberg wurde schließlich zu einem der wichtigsten Wirtschafts- und Handelsplätze der einheimischen Kelten und dann auch der Römer nördlich der Alpen, und es war politisch, historisch und wirtschaftsgeschichtlich fast selbstverständlich, dass die von den Römern neu erbaute Provinzhauptstadt Virunum mitten im Zollfeld, im Herzen dieser uralten Kulturlandschaft errichtet wurde28.

Diese geschichtliche, kulturelle und wirtschaftliche Kontinuität haben dann die später hier zugewanderten Völker weiter tradiert, zuerst die im ausgehenden 6. Jahrhundert sich hier ansiedelnden Slawen, die mit der kelto-romanischen Bevölkerung eine friedliche Basis des Zusammenlebens gefunden haben. Mit der Kolonisierung dieser wichtigen Region im Südosten des karolingischen Reiches durch die Baiern durchlief dieses Gebiet eine eigenständige Entwicklung vom slawischen und später karolingischen Karantanien zum ersten Herzogtum auf heutigem österreichischen Boden: 976 wurde Kärnten zum selbstständigen Herzogtum erhoben. Und auch die Geschichte dieser frühmittelalterlichen Zeit fand ihren Mittelpunkt im Zollfeld. War vorerst Karnburg Mittelpunkt des Geschehens, so hat sich dieses dann mit der Ausbildung einheimischer Herzogsgeschlechter an den nördlichen Rand des Zollfeldes in die Herzogstadt St. Veit an der Glan verlagert.

Karantanien hatte nach der vollen Eingliederung Bayerns in das Frankenreich nach 788 zwar noch als slawisches Staatsgebilde weiter bestanden, wurde aber um 799 aus der bayerischen Verwaltung entlassen und als Ostland in Form einer Grenzmark organisiert29, der ein Präfekt vorangestellt wurde, der ebenfalls der karolingischen Grafschaftsverfassung unterworfen war. Nach der Ablösung der slawischen Fürsten in Karantanien durch fränkisch-bayerische Grafen30 und der Eingliederung Karantaniens in das fränkische Reich entwickelten sich im Frühmittelalter in Kärnten im Wesentlichen drei Grafschaften: Im Westen die Grafschaft Lurn, im Südosten die Grafschaft Jaun und in Mittelkärnten die Grafschaft Friesach31.

Die politische Bedeutung des Landes im Rahmen der karolingischen Ostpolitik wird in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts besonders durch die Tatsache unterstrichen, dass Ludwig der Deutsche seinen machtstrebigen Sohn Karlmann 856 mit der Verwaltung der östlichen Marken betraute32. Dessen illegitimer Sohn Arnulf verlagerte das politische Schwergewicht nach Karantanien und Unterpannonien, deren Verwaltung er 876 übernommen hatte, und schuf sich damit nach Einbeziehung Bayerns (880) in seine engere Machtsphäre eine ideale Ausgangsbasis für seine reichspolitischen Pläne. Das „regnum Carentanum“ bildet somit den Rückhalt für den Sturz seines Oheims, Karls III., und seine Inthronisation zum ostfränkischen König (887). Als Kaiser Arnulf „von Kärnten“33 ging er schließlich auch in die Geschichte ein. Auf Grund dieser frühen Förderung vermochte Karantanien auch nach dem Ende des ostfränkischen Reiches seine politische Stärke zu präsentieren, ebenso wie es dann auch in der ottonischen und salischen Reichspolitik keine unbedeutende Rolle zugeteilt erhielt. In den letzten Jahrzehnten der karolingischen Herrschaft konnte sich der bairisch-karantanische Markgraf Luitpold (gest. 907), der selbst ein Verwandter der Mutter Kaiser Arnulfs von Kärnten war, in diesem Raum eine geradezu übermächtige Stellung aufbauen34. Mit der Nachfolge seines Sohnes Arnulf von Bayern (907–937), der als „Bagoariorum et Carentanorum dux“ apostrophiert wurde, dokumentierte sich jene starke Verbindung mit Bayern35.

Bedeutsam für die Entwicklung der Grafschaft Friesach war auch der Schenkungsakt Ludwigs des Deutschen im Jahre 860 an das Hochstift Salzburg. Neben Besitzungen im Lavanttal (St. Andrä), Maria Saal, im Görtschitztal (St. Lorenzen), Drauhofen bei Tainach, Gurnitz, Gebieten bei Treffen (am Treffelsbach St. Ruprecht am Moos bei Villach) und Osterwitz war vor allem der Hof zu Friesach36 besonders wichtig, vorher so genanntes Königsgut. Neben der Schenkung an deutsche Bistümer (Brixen, Freising, Bamberg und Salzburg) war es dann in erster Linie der Adel, der sich hier durch Gebietsschenkungen ansässig machte und überaus begütert wurde. Für die Geschichte der Grafschaft bzw. auch der näheren Umgebung der heutigen Stadt Friesach wichtig war ein Adeliger namens Zwentibold37, der neben dem Ort Zeltschach 898 fast das ganze Gurktal (pagus Gurktal 975) und wenige Jahre später auch das Metnitztal bekam. Es handelte sich dabei großteils noch um reines Waldgebiet, in dem die Rodungstätigkeit und Besiedelung erst im Anlaufen war. Der in der Schenkung an Zwentibold genannte Hof im Gurktal wird nach Lieding verlegt, welches 975 neuerliche Erwähnung fand, als Kaiser Otto II. der Witwe Imma für Lieding das Markt-, Münz- und Zollrecht verliehen hat38. Hier in Lieding sollte nach Immas Wunsch ein erstes Kloster entstehen, welches aber nie verwirklicht wurde.

Nun war diese Imma vermutlich die Großmutter, sicher aber eine nahe Verwandte der Gräfin Hemma von Friesach, die als Stifterin des Nonnenklosters in Gurk bzw. mit der Schenkung ihrer Güter die Voraussetzung für die Bistumsgründung in Gurk 1072 gelegt hat und besser als Hemma von Gurk bekannt ist, die später selig und erst 1938 heilig gesprochen worden ist. Sie entstammte der bayerischen Aribonenfamilie und war mit Graf Wilhelm II. verheiratet, der Graf von Friesach war und Markgraf im Sanntal39. Hemma von Friesach fand in dem von ihr errichteten Nonnenkloster in Gurk ihre erste Grablege und wurde dann nach dem Dombau in der Krypta neuerlich bestattet. Es ist bemerkenswert und auffallend, dass sich von Gräfin Hemma40, die damals immerhin zum reichsten Adel in Kärnten gehörte und durch ihre enge Verwandtschaft mit den bayerischen Luitpoldingern starke Bindungen zu Bayern hatte, überhaupt kein schriftlicher Hinweis überliefert hat, sieht man von den urkundlichen Quellen ab: Und auch hier ist ihr Name nur in nachträglich gefälschten Gurker Urkunden genannt, also in keiner Originalurkunde41.

Zum Grafen Wilhelm II. von Friesach haben sich Originalurkunden erhalten, zur Person der Hemma keine einzige echte Überlieferung und auch kein inschriftlicher Hinweis im Bereich ihrer Grabstätte im Dom. Sie hatte 1043 in Gurk ein Nonnenkloster gestiftet, und ihr überaus reicher Besitz in Kärnten und Krain hatte bei der Gründung des Bistums Gurk im Jahre 1072 die materiellen Voraussetzungen gebildet. Über Legende und Wirklichkeit berichten auch die „Hemma- Tafeln“, die von Dompropst Wilhelm Welzer von Eberstein (1487–1518) für den Gurker Kreuzgang in Auftrag gegeben worden sind. Die heute beigefügten Texte der Legende stammen aus der Zeit um 1650. Im Jahre 1988 wurde der heiligen Hemma von Gurk in einer eigenen Jubiläumsausstellung42 auf Schloss Straßburg gedacht.

Die Grafschaft Friesach reichte ursprünglich weit in heute steirisches Gebiet und das erste einheimische Herzogsgeschlecht, die Eppensteiner, stammten aus dieser Region. Graf bzw. Markgraf Marchward gilt als ihr Stammvater; er verfügte über reichen Besitz in der Gegend um Judenburg.

Neben der territorialen Besitzausstattung Kärntens wurden auch die kirchliche Missionierung und damit eng verbunden auch die kulturelle Entwicklung des Landes vom karolingischen Reich aus gefördert. Die von Bischof Virgil von Salzburg (745–784)43 betriebene Karantanenmission erhielt in Maria Saal ein wichtiges kirchliches Zentrum und vor allem eine besondere Aufwertung mit der Entsendung eines eigenen Chorbischofs nach Kärnten44: Vor 757 kamen auf Ersuchen des karantanischen Fürsten Cheitmar der Bischof Modestus mit seinen Priestern „Watto, Reginbertus, Cozharius und Latinus“45, ferner der Diakon Ekihardus und weitere Geistliche ins Land, um die großteils noch heidnischen Alpenslawen zu christianisieren.

Zu den wichtigen Zentren für die Christianisierung, für die vornehmlich von Bayern und Franken aus gesteuerte Siedlungspolitik und die kulturelle Zuwendung zum Westen wurden naturgemäß auch hier im Südosten die Klöster. Die ältesten Klöster Kärntens gehen in das beginnende 11. Jahrhundert zurück und waren Stiftungen bayerischer Adeliger. Aus der Familie der Aribonen kam Graf Hartwig, der bis 980 Gewaltbote in Kärnten war und seit 976 auch Pfalzgraf in Bayern46. Seine Tochter Wichburg hat sich mit Graf Otwin vom Pustertal vermählt und das Benediktinerinnenstift St. Georgen am Längsee gestiftet. Damit entstand das erste Kloster in Kärnten in St. Georgen am Längsee: Es wurde etwa zwischen 1002 und 1023 begründet47. Eine auf diese Gründung Bezug nehmende Stifterinschrift hat sich in diesem Kloster in Form eines kleinen Steintäfelchens erhalten (Kat.-Nr. 12), ist aber nicht zeitgleich mit der Stiftung selbst entstanden, sondern erst etwa zweihundert Jahre später. Die Inschrift auf der Vorderseite wird in die frühe erste Hälfte des 13. Jahrhunderts zu datieren sein48, auf der Rückseite sind in Hochrelief drei Köpfe dargestellt, wohl das Stifterpaar einerseits, die als erste Äbtissin genannte Tochter andererseits, dazwischen die segnende Hand Gottes.

Ursprünglich befand sich dieser kleine, mit einer Eisenrahmung gefasste Gedenkstein in der Vorhalle beim Südeingang, wo wir eine spätere Stiftergedenkstätte annehmen können. An der Ostwand ist hier ein Wappenstein mit einer der historischen Tradition schon sehr entfernten Stifterinschrift aus dem 17. Jahrhundert eingemauert (Kat.-Nr. 761)49, an der Westwand eine gemalte, bereits stark verschliffene zehnzeilige Stifterinschrift aus der zweiten Hälfte des 17. oder dem beginnenden 18. Jahrhundert. Es hat sich in keinem der frühen Kärntner Klöster (Ossiach, Gurk, Millstatt), aber auch nicht bei den späteren Gründungen, wie St. Paul im Lavanttal (1091), Arnoldstein (1106), Viktring (1142) und Griffen (1236), eine aus der Gründungszeit stammende, originale Stiftungsinschrift erhalten.

Mit der Begründung des Bistums Gurk im Jahre 107250 durch den Salzburger Erzbischof Gebhard erhielt Kärnten ein neues kirchliches Zentrum und Österreich das älteste Bistum nach Salzburg auf heutigem österreichischem Territorium. Der Bau des Domes zu Gurk unter Bischof Roman I. (1131–1167)51 hat schließlich die Rolle des neuen Bistums als kirchlicher Mittelpunkt im Herzogtum Kärnten noch entscheidend gefördert, wenngleich das 1131 zugewiesene Diözesangebiet52 bis zur josefinischen Diözesanreform von 1786 recht klein und auch die Lage im etwas verkehrsfernen Gurktal aus dieser Sicht sicherlich nicht besonders günstig war. Die Gurker Bischofsliste verzeichnet sehr klangvolle und bekannte Namen, und man könnte annehmen, dass sich in diesem prächtigen Bauwerk analog zu anderen Bischofskirchen eine große Zahl von bischöflichen Grabdenkmälern erhalten hat. Dass dem aber bei weitem nicht so ist, beweist eine Untersuchung der entsprechenden Inschriften- und Sepulkraldenkmäler bis 1650. Bei einer Zählung von 44 Bischöfen in diesem langen Zeitraum vom ersten Gurker Bischof Günther vom Krappfeld (1072–1090)53 wurde nur eine äußerst bescheidene Zahl von Inschriftdenkmälern überliefert.

Nach Herzögen aus den Häusern der Luitpoldinger, Salier und Ottonen kam mit den Eppensteinern das erste einheimische Geschlecht an die Spitze des Herzogtums Kärnten. Nach Unterbrechungen und Besetzung des Amtsherzogtumes mit Herzögen aus dem Reich endete die Linie der Eppensteiner 1122 mit dem Tod Herzog Heinrichs III. von Eppenstein.

Schließlich gelang es dem rheinfränkischen Geschlecht der Spanheimer, die mit Siegfried von Spanheim schon seit dem 11. Jahrhundert im Südostalpenraum aktiv waren, in den Jahren 1122 bis 1269 in Kärnten in achtmaliger Erbfolge das Herzogtum innezuhaben und zum ersten und letzten Mal in Kärnten eine landesfürstliche Residenz in St. Veit aufzubauen. Durch ihre Territorialpolitik in Kärnten, Krain und Friaul untermauerten die Spanheimer ihre bedeutende Stellung in dem heute so genannten Alpen-Adria-Raum, wodurch auch ihre Stellung in der Reichspolitik wuchs. Kirchliche Stützpunkte ihrer Politik waren u.a. die Klöster St. Paul im Lavanttal, Rosazzo und Landstraß (Kostanjevica) in Krain. Insbesondere Herzog Bernhard (1202–1256), der den von Herzog Hermann von Spanheim begonnenen Landesausbau fortsetzte, führte das Land im 13. Jahrhundert zu einer wirtschaftlichen und kulturellen Blüte; seine Städtepolitik in Kärnten erlangte historische Dimensionen, seine nach dem Süden gerichtete Verkehrspolitik (Brücken bei Hollenburg und Völkermarkt, Kampf mit Bamberg um jene bei Villach/Wernberg) legten den Grundstein für spätere Entwicklungen.

2.2. Zur Stadtgeschichte von Friesach

Das Gebiet von Friesach wurde schon in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt, wie dies Funde belegen. Die römische Reichsstraße von Aquileia nach Lauriacum führte über Friesach, und es befand sich im Nahbereich der heutigen Stadt sicher eine Poststation zum Wechseln der Pferde. Während der slawischen Landnahme im späten 6. Jahrhundert haben sich hier Alpenslawen niedergelassen, ihre Anwesenheit ist durch Flur- und Ortsnamen belegt. Die Flußnamen Metnitz (= Trübenbach) und Olsa (= Erlenbach) deuten darauf hin, aber auch der Ortsname Friesach, der entweder von Breg (= Rain, Ufer) oder Breza (= Birke) abzuleiten ist. Friesach wird 860 erstmals urkundlich erwähnt und zwar im Zusammenhang mit der Schenkung von Königsgut durch König Ludwig den Deutschen am 20. November 860 an das Salzburger Erzstift. Dabei wird ein Hof zu Friesach („ad Friesah“) genannt.

Die Politik des Gleichgewichts der Kräfte spielte im deutschen Mittelalter eine große Rolle, die Aufteilung Kärntens unter verschiedene weltliche und geistliche Fürsten liefert dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Zu den in Kärnten begüterten geistlichen Fürsten gehörte seit der Karolingerzeit der Erzbischof von Salzburg. Der königliche Hof Friesach, am rechten Ufer der Metnitz, kam 860 durch Schenkung Ludwigs des Deutschen an Salzburg. Auf dem linken Flussufer wurde bald nach 1016 von Graf Wilhelm II. von Friesach ein Markt gegründet, der 1072 an das Bistum Gurk fiel, später aber zerstört wurde. Es bestanden also von Anfang an zwei Friesacher Märkte, der salzburgische Markt und der südöstlich davon gelegene Gurker Markt, der ursprünglich im Besitz der Gräfin Hemma von Friesach und ihres Gatten Wilhelm von Friesach-Zeltschach war. Für diesen Markt gibt es Marktrechtsprivilegien von Kaiser Heinrich II. aus dem Jahre 1016, bestätigt von Konrad II. Diese Marktsiedlung gelangte mit den Schenkungen der Gräfin Hemma an das 1072 errichtete Bistum Gurk. Die Grenze zwischen dem nördlichen Salzburger und dem südlichen Gurker Markt verlief vom Petersberg über den Hauptplatz nach Süden.

Dafür legte Erzbischof Konrad I. zwischen 1124 und 1130 einen neuen Markt unter dem Petersberg an, das heutige Friesach, dessen nördlicher Teil zu Salzburg und dessen südlicher zum Bistum Gurk gehörte. Erzbischof Konrad II. (1177–1183) brachte schließlich beide Märkte an sich, die vereinigt und 1155 zur Stadt erhoben wurden. 1215 wird Friesach erstmals als „civitas“ (= Stadt) genannt und ist damit die älteste Stadt Kärntens. Friesach war damals Kärntens bedeutendste Stadt, aber auch neben Salzburg die wichtigste städtische Position des Erzstiftes, in der auch der salzburgische Vizedom sowie der Archidiakon von Unterkärnten residierten. Im Rezess von 1535 wurden Friesach und die übrigen salzburgischen Besitzungen der Landeshoheit unterstellt, im Jahre 1803 wurden sie säkularisiert54.

Zwischen 860 und 927 wurde die erste Kirchenanlage am Petersberg errichtet, unter Erzbischof Gebhard (1060–1088) der erste Bergfried auf dem Petersberg gebaut. Der heute noch bestehende mächtige romanische Bergfried als Wohnturm geht auf Erzbischof Konrad I. zurück. Mit der Schenkung von 860 gelangte noch weiterer Besitz an Salzburg: Kaiser Otto I. verlieh Salzburg zusätzlich den königlichen Hof am Krappfeld, Althofen. Salzburgisch waren auch die an der von Althofen ausgehenden Eisenstraße liegenden Märkte Hüttenberg und Guttaring. Die 1016 noch ausdrücklich genannte Grafschaft Friesach reichte damals im Süden noch bis in das Krappfeld.

Unter Erzbischof Eberhard II. wurde Friesach zum wichtigsten kirchlichen Zentrum südlich der Alpen und übernahm die Funktion einer temporären Nebenresidenz. Für die kirchliche Bedeutung der Stadt waren auch die vielen Klostergründungen ausschlaggebend. Parallel zum Aufstieg als überregionales Verwaltungszentrum etablierte sich hier seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts der Sitz des salzburgischen Vizedomamtes, das für die salzburgischen Besitzungen südlich der Tauern zuständig war. Seit dem Frühmittelalter war Friesach ein ganz wichtiges Handelszentrum mit einer einträglichen Mautstätte und auch einer großen jüdischen Gemeinde.

Stadtgeschichtlich und auch kirchengeschichtlich war Friesach vor allem im 13. Jahrhundert ein besonders herausragendes Beispiel in Mitteleuropa: 1121 wurde das Magdalenenspital errichtet, 1203 ließ sich der Deutsche Ritter-Orden in Friesach nieder, erhielt als erste Bleibe das Magdalenenspital (Hospiz Maria Magdalena) und übersiedelte 1275 an die Stelle der heutigen Deutsch-Ordenskirche. Hier unterhält der Deutsche Orden mit großem Erfolg ein Spital und hat so die mittelalterliche Tradition bis in die Gegenwart herübergerettet. Noch im 12. Jahrhundert war „im Sack“ ein Kloster entstanden, zusammen mit der Heiligenblutkirche, die heute noch besteht. Das Kloster selbst, später von Zisterzienserinnen55 betreut, ist heute nicht mehr vorhanden. Erzbischof Eberhard II. (1200–1246) hat die Propstei Virgilienberg begründet56. Das Kollegiatkapitel ist 1582 abgebrannt und besteht heute nicht mehr. Die Kirchenanlage präsentiert sich nur mehr als Ruine. Ein weiteres Kollegiatkapitel wurde mit der zwischen 1144 und 1167 errichteten Kirche St. Bartholomäus57, der heutigen Stadtpfarrkirche, verbunden. Dazu kam, dass sich schon 1217 der kurz zuvor in Rom gegründete Dominikanerorden in Friesach niederließ und hier seine erste Station auf deutschem Boden eingerichtet hat. Der nach 1250 erfolgte Neubau des Dominikanerklosters außerhalb der Stadtmauern erbrachte die schönste gotische Hallenkirche Österreichs, die heute Teil des kulturellen Angebotes der Stadt Friesach ist. Das von Ulrich von Liechtenstein beschriebene „Friesacher Turnier“ 1227 scheint wohl eher dichterische Fiktion und Wunschdenken als historische Realität gewesen zu sein. Wichtig war das salzburgische Münzregal für Friesach, und die Friesacher Pfennige der Blütezeit unter Erzbischof Eberhard II. waren eine über Österreich weit hinausreichende Leitwährung. Die Burg Lavant wurde Sitz der Bischöfe des gleichnamigen Bistums, die Burg Geyersberg war in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte der Stadt wohl der Sitz der salzburgischen Hauptleute und Wohnsitz der salzburgischen Vizedome. Vinzenz von Straßburg (vgl. Kat.-Nr. 93) war von 1401 bis 141158 herzoglicher Vizedom in Kärnten. Er hat das herzogliche Vizedomamt Ende 1411 oder Anfang 1412 aufgegeben, denn schon am 8. April 1412 reversiert er dem Salzburger Erzbischof Eberhard III. von Neuhaus (1403/06–1427) hinsichtlich der Übertragung des salzburgischen Vizedomamtes in Friesach mit dem Sitz auf der Feste Geyersberg59. Bis 1425 ist er dann in diesem Amt urkundlich nachweisbar660. Er war der Stifter der Malerei in der Annakapelle (Kat.-Nr. 89†).

Friesach war um die Mitte des 13. Jahrhunderts das bedeutendste kirchliche Zentrum Österreichs südlich der Alpen61 und es lassen sich folgende Kirchen und Stiftungen festhalten: Deutscher Orden (1203), Dominikaner (1217 bzw. ab 1255 im Neukloster), Propstei St. Bartholomäus (1187) und Propstei Virgilienberg (nach 1232), Zisterzienserinnenkloster im Sack (nach 1260), Agustinerinnenkloster (nach 1323), Residenz der Lavanter Bischöfe (gegründet 1228), St. Maria Magdalena und St. Mauriz, Kirche St. Peter auf dem Petersberg, Spitalkirche in der Herrengasse, Kirche St. Johannes der Täufer in der Neumarkter Vorstadt (hier befand sich ursprünglich die Friesacher Synagoge), Virgilkapelle im Fürstenhof, Rupertikapelle am Petersberg, Annakapelle auf der Burg Geyersberg.

2.3. Die Herzogstadt St. Veit an der Glan

Die Entstehung der Städte im Mittelalter hing wesentlich von den politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten ab, aber auch im Besonderen vom Machtstreben der Landesfürsten und ihrer Hausmachtpolitik. Ein gutes Beispiel ist hier die Stadt St. Veit an der Glan, die sich in der Herzlandschaft Kärntens, nördlich des Zollfeldes und damit der antiken Stadt Virunum, entwickelt hat. Die günstige Verkehrslage hat schon früh eine Siedlung in diesem Raum entstehen lassen, und es war wohl noch unter den Bamberger Bischöfen, als hier dann auch im 11. Jahrhundert eine dem heiligen Vitus geweihte Kirche errichtet wurde62. Der rege Handel führte zur Marktgründung, der urkundlich erstmals am 31. März 1199 – in foro apud sanctum Vitum – genannt wird63. Zu dieser Zeit war der Markt bereits seit Jahren im Besitz der Kärntner Herzöge aus dem Haus der Spanheimer und entwickelte sich in der Folge zum eigentlichen Herrschaftsmittelpunkt in Kärnten. Schon 1174 hat Herzog Hermann hier einen Gerichtstag abgehalten64. Unter Herzog Ulrich II. (1181–1202) war St. Veit bereits Residenz des Herzogs, und unter seinem Bruder und Nachfolger, Herzog Bernhard (1202–1256), wurde die Stadt mit einer festen Mauer umgeben. Diese hat 122865 bereits bestanden und war eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die in dieser Zeit erfolgte Erhebung zur Stadt.

Unter Herzog Bernhard wurde St. Veit zu einem höfischen Mittelpunkt, vergleichbar den Residenzen anderer Fürsten im Reich und ausgestattet mit allen notwendigen herzoglichen Ämtern, Schreibern, Kanzleien und höfischen Funktionen. Die Grafen von Spanheim stammten aus der Rheinpfalz und gehörten zu den königs- und kaisertreuen Geschlechtern des 12. und 13. Jahrhunderts, die für ihre Loyalität mit Gütern und Gebieten belehnt wurden. Die verwandtschaftliche Verbindung mit den Eppensteinern (Engelbert I. v. Spanheim heiratete Hedwig von Eppenstein) hat den Spanheimern die Erwerbung der Kärntner Herzogswürde wesentlich erleichtert, die sie dann über eineinhalb Jahrhunderte lang (1122–1269) innehaben sollten. Herzog Bernhard (1202–1256) gelang es, die Macht der auf Kärntner Gebiet begüterten Bistümer politisch und wirtschaftlich einigermaßen einzuschränken, ohne aber einen wirklichen Durchbruch zu einem einheitlichen und geschlossenen Herrschaftsgebiet erreichen zu können66. Während seiner Regierungszeit entfaltete sich aber in der „Herzogstadt“ St. Veit eine mittelalterliche Hofhaltung mit ritterlichem Glanz.

Die Herren von Kraig erhielten 1236 das Truchsessenamt67, die Osterwitzer übten seit 1209 das Schenkenamt68 aus, und die Herren auf Karlsberg waren Marschalle des Herzogs (seit 1245)69. Im 14. Jahrhundert waren dies die Herren von Aufenstein, von denen nicht nur Inschriftendenkmäler, sondern auch das 1323 gestiftete Klarissinnenkloster, von dem heute noch die Klosterkirche „Unsere liebe Frau“ erhalten ist70, überliefert sind (vgl. Kat.-Nrr. 31–35).

Die Hofhaltung der Spanheimer in St. Veit fand auch im höfischen und literarischen Geschehen der Zeit ihren Niederschlag. Der Minnesänger Ulrich von Liechtenstein hat sich hier aufgehalten und nicht nur Turniere organisiert, wie er sie in seinem „Frauendienst“ beschreibt, sondern in seine „Venusfahrt“ auch St. Veit miteinbezogen71, wo er am 24. Mai 1227 eintraf und sich in Kampfspielen mit zahlreichen Rittern der näheren Umgebung (Freiberg, Nußberg, Frauenstein, Karlsberg, Himmelberg) gemessen hat. Auch Walther von der Vogelweide hat sich am Hofe Herzog Bernhards aufgehalten und diesen als „mildtätigen Fürsten“ gelobt72. Der aus St. Veit gebürtige Minnesänger Heinrich von dem Türlin schuf das umfangreiche Epos „Aller Abenteuer Krone“73. Auch Ulrich von dem Türlin war als Minnesänger tätig und gehörte derselben Familie an. Der Herzogshof war das Zentrum des politischen und höfischen Lebens dieser Zeit in Kärnten und Mittelpunkt des Kärntner Adels. Zahlreiche Burgen und Schlösser rund um St. Veit, viele heute nur mehr als Ruinen erhalten, bezeugen dies in eindrucksvoller Weise74.

Der Herzog hat auch in St. Veit die Landtaidinge abgehalten, und nahezu die Hälfte der von ihm erhaltenen Urkunden wurden hier ausgestellt. Nach dem Beispiel der salzburgischen Münzprägestelle in Friesach wurde auch in St. Veit eine Prägestätte eingerichtet75, wo nach dem Muster der Friesacher Pfennige die herzoglichen, Spanheimer Münzen geschlagen wurden. Die schon erwähnte Stadtmauer entstand ebenfalls während der Regentschaft dieses Herzogs.

Über die herzogliche Burg in St. Veit erfahren wir nur wenig. Sie wird urkundlich erstmals 1252 genannt76. Ihre erste Baugeschichte reicht zurück bis in das 12. Jahrhundert und könnte auf eines der Kastelle zurückgehen, welches der Bamberger Eberhard II. 1147 vom Markgrafen Engelbert von Istrien, dem Bruder des Herzogs Ulrich I. von Spanheim, mit dem Hofe zu St. Veit wieder gekauft hatte77. Herzog Hermann (1161–1181) brachte schließlich St. Veit wieder in seinen Besitz und er hat hier nachweislich bereits 1174 einen Gerichtstag abgehalten78. Das Bestehen einer Residenz mit einer herzoglichen Burg ist schon früh nachweisbar: So haben Herzog Ulrich II. (1181–1202) und sein Bruder und Nachfolger Bernhard (1202–1256) im Jahre 1199 die Untertanen des Klosters St. Georgen zu Leistungen angehalten, die für den herzoglichen Stall und die herzogliche Küche in St. Veit bestimmt waren79. Zumindest bestand aber zu dieser herzoglichen Residenz von 1199 in St. Veit schon im 12. Jahrhundert auch eine Feste, die von den Herzogen benützt wurde. 1181 und 1192 wird die Burg Freiberg als Sitz Herzog Ulrichs II. benannt und auch noch 1256 unter den herzoglichen „Hauptschlössern“ erwähnt80.

Im Jahre 1293 haben salzburgische Truppen die Ringmauer zerstört, und wir erfahren über die notwendigen Reparaturkosten für Herzog Meinhard vom 19. August 1293, dass dafür – „ad opus structurae domus domini“ – 28½ Mark ausgegeben worden sind81. Es ist bemerkenswert, dass hier eher von einem „domus“ im Sinne eines Palastes als von einem „castrum“ die Rede ist. Es ist eine besondere und bemerkenswerte Konstellation, die unter Herzog Bernhard die spätere Landesgeschichte entscheidend beeinflusst hat. Von seiner Herzogstadt St. Veit aus hat er das seit etwa 1181 bestehende Alt-Klagenfurt, welches unter Herzog Hermann von Spanheim am Nordrand der heutigen Stadt im Bereich des Spitalberges begründet wurde und das um 1193/1199 urkundlich erstmals als „forum Chlagenuurt“82 erwähnt wird, neu gegründet bzw. an die Stelle des heutigen Alten Platzes verlegt. Diese Neugründung am Südrand des Zollfeldes, gelegen am Wörthersee und an einer zentralen Straßenverbindung nach West und Ost, aber auch nach dem Süden über den Loibl und dem Norden nach dem Donauraum, hat dann zu Beginn der Neuzeit St. Veit als Landeshauptstadt abgelöst und damit auch die Bedeutung dieser Herzogstadt wesentlich gemindert, die vor und unter Herzog Bernhard durchaus die Chance gehabt hätte, ein bleibender Mittelpunkt des Landes werden zu können. Aber schon der starke Besitzanteil des Salzburger Erzstiftes gerade in der Grafschaft Friesach und die Besitzausstattung der Familie der heiligen Hemma von Gurk haben die Weichen frühzeitig anders gestellt. Die Entscheidung, den Gurker Dom im entlegenen Gurktal zu errichten, ist aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar. Die Errichtung eines so prächtigen romanischen Bauwerkes in Friesach oder in St. Veit hätte mit Sicherheit die Entwicklung der beiden Städte wesentlich beeinflusst. Bei St. Veit darf man wohl die Vermutung aussprechen, dass ein Dombau in der Herzogstadt einerseits zur Festigung der „Landeshauptstadt St. Veit“ geführt hätte, andererseits den Kärntner Herzögen damit auch eine entsprechend würdige Grablege zur Verfügung gestanden hätte. Allein dass der Gurker Dom heute nur mehr als Pfarrkirche mit dem Suffix „und ehemalige Domkirche“ angeführt wird83, spricht für den Bedeutungsverlust der Gurker Domanlage. Auch die Geschichte der Gurker Diözese war letztlich von der Schenkungspolitik der Gräfin Hemma von Friesach geprägt worden und fand in der Auseinandersetzung mit dem Hochstift Salzburg hinsichtlich der Reichsunmittelbarkeit und Selbstständigkeit des Suffraganbistums Gurk gegenüber dem Metropoliten in Salzburg84 einen besonderen Akzent.

Mit dem Sohn und Nachfolger Bernhards, Herzog Ulrich III., sind die Spanheimer ausgestorben, und die kurze Regentschaft von Philipp von Spanheim als Kärntner Herzog, der ein Bruder Ulrichs III. war, blieb bloß eine kurze und marginale historische Episode. Auf Grund des Testaments von Herzog Ulrich III. wurde dessen Onkel, König Ottokar Přemysl II. von Böhmen, Kärntner Herzog, und er hat erstmals die österreichischen Länder über den babenbergischen Herrschaftsbereich hinaus vereinigt. Nach der Niederlage 1278 in der Schlacht bei Dürnkrut gegen König Rudolf von Habsburg, bei der er auch den Tod fand, gelangte das Herzogtum Kärnten 1286 an das Haus Görz-Tirol, bei dem es bis 1335 verblieb. 1335 wurde Kärnten habsburgisch, St. Veit verlor damals seine vorrangige Stellung als herzogliche Residenz und Kärnten hatte in der Folge während der ganzen habsburgischen Herrschaft bis 1918 keine landesfürstliche Residenz mehr im Lande.

St. Veit wurde 1497 von einem verheerenden Brand weitgehend eingeäschert und König Maximilian hat seinen Pfleger von Osterwitz, Ulrich von Ernau, und die St. Veiter Bürger Christoph Sueß, Hans Gleismüllner und einen gewissen Swinghammer zu Baumeistern für den Wiederaufbau der Stadtwehr und andere notwendige Bauten ernannt. Simon Krell, Pfleger zu Oberdrauburg und Falkenstein, erhielt dabei den Auftrag, zum „bau der wer, statmauer, tore und türme“ in St. Veit von den Einkünften des Aufschlages im Kanaltal 5000 Pfund Pfennig bereitzustellen85. Dabei dürfte die ehemalige Burg nicht wiederhergestellt worden sein: Am 31. Mai 1499 hat der Kärntner Vizedom, Jörg Waldenburger, sein Haus dem Kaiser als Wohnstätte zur Verfügung gestellt, ein Hinweis darauf, dass die herzogliche Burg nicht mehr bewohnbar war.

St. Veit war durch fast vier Jahrhunderte der Hauptumschlagplatz für Eisen und Eisenwaren und erwarb sich damit den Ruf der „Eisenhandelsmetropole“ des Landes. Der privilegierte Eisenhandel war das Ergebnis eines Privilegs für das „Stapel- oder Niederlagsrecht“, welches Herzog Wilhelm der Stadt am 12. Dezember 1399 verliehen hat86. Auf Grund dieses Rechtes wurden die Handelsleute angehalten, das Roh- oder Schmiedeeisen in der mit dem Stapelrecht ausgestatteten Stadt St. Veit „niederzulegen“, zu „stapeln“, und hier den Bürgern zum Verkauf anzubieten. Diese Eisenwaren mussten aber in einer bestimmten Frist verkauft werden, und erst wenn der Verkauf nicht erfolgreich war, durften die Händler weiterziehen. Die St. Veiter Bürger konnten aus der verbindlichen Festsetzung des Übernahmepreises ihre Gewinne erzielen, und so hat der Eisenhandel nicht nur das Gewerbe und den Handel in der Stadt wesentlich gefördert, es bildete sich dadurch auch eine immer reicher werdende Bürgerschaft heraus.

Mit diesem Niederlagsrecht kam St. Veit in Konfrontation mit dem salzburgischen Markt Althofen. Beide Orte bezogen das Roheisen aus der Bergbauregion Hüttenberg-Lölling-Mosinz. Dieses Gebiet war aber schon seit 860 durch einen Schenkungsakt von König Ludwig dem Deutschen an den Salzburger Erzbischof Adalwin gekommen87. Unter den Salzburger Erzbischöfen Friedrich II. von Walchen und Konrad IV. von Fohnsdorf, letzterer hat den Markt Althofen 1308 befestigen lassen, musste das Eisen aus Hüttenberg, Lölling und Mosinz in Althofen niedergelegt und abgewogen werden, sowohl das Roheisen wie auch das geschlagene Eisen. Es entstand daraus ein Niederlagsrecht, bestätigt durch Erzbischof Pilgrim II. von Puchheim im Jahre 1382, womit das Stapel- und Umschlagplatzrecht des Marktes älter war als das von St. Veit. Es kam daher in der Folge zwischen Althofen und der herzoglichen Stadt St. Veit zu einer lang andauernden „Eisenfehde“, zu ständigen Streitigkeiten um das Stapelrecht, die erst 1511 durch das kaiserliche Kammergericht zu Wiener Neustadt endgültig zugunsten von St. Veit entschieden wurden88.

Der Handel mit dem Eisen hat den St. Veiter Handelsherren gute Einnahmen erbracht und zeigt sich heute noch in den stattlichen Bürgerhäusern der Stadt. Zu den wichtigsten Familien gehörten die Christallnigg, die Zenegg aus Malborghet, die Stannacher, Findenigg, Hendl, Preis u. a. Diese Handelsfamilien mit ihren sozialen Strukturen fanden ihre Anerkennung auch in einer Standeserhebung. So wurden wohlhabende Bürger in den Adelsstand erhoben, wie etwa die Brüder Benedikt, Peter, Andrä und Hans Talmann, Matthias von Thalheim, Sebastian Gassarister von Pfeilheim u. a. Gleichzeitig aber rekrutierten sich aus dieser gehobenen Patrizierschicht die Würdenträger der Stadt; vornehme Bürger erhielten die Ämter des Stadtrichters und Bürgermeisters89.

Mit dem allmählichen Stilllegen der Eisenerzproduktion im Bezirk St. Veit hat dann auch die Stadt St. Veit weitgehend ihren wirtschaftlichen Niedergang gefunden. Nach den napoleonischen Kriegen hat dann vor allem der große Brand vom 10. Juni 1829 den Rückschritt der einstigen Herzogstadt zu einer kleinen Provinz- bzw. Bezirksstadt bewirkt. Mit dem Verlust des städtischen Glanzes im 19. Jahrhundert war auch das allmähliche Ende der Bedeutung der Gewerkengeschlechter gegeben, die heute zumeist ganz ausgestorben sind.

2.4. Gurk und Straßburg

Gurk ist heute Marktgemeinde und durch seine romanische Domkirche und sein Domstift mit den barocken Stiftsanlagen weithin berühmt. Im Gebiet Kärntens nördlich der Drau, das seit 811 in kirchlicher Hinsicht der Erzdiözese Salzburg unterstand, gründete Erzbischof Gebhard von Salzburg ein neues Bistum. Schon 864 ist urkundlich90 ein salzburgischer Hof Gurk im Gurktal erwähnt. Kaiser Arnulf von Kärnten hat dann 898 den edlen Zwentibold, der ein enger Vorfahre der späteren Gräfin Hemma von Friesach war, mit reichem Besitz im Gurktal ausgestattet, wobei als Zentrum dieser Güter die Gegend von Lieding/Straßburg angesehen wird. Denn Kaiser Otto II. hatte 975 ein in Lieding bestehendes Nonnenkloster in einem Privileg für eine Gräfin Imma angeführt91. Über dieses Kloster ist weiter nichts bekannt, wohl aber über das von Gräfin Hemma, einer Nachfahrin der vorgenannten Imma, zwischen 1043 und 1045 in Gurk neu gegründete Nonnenkloster. 1072 kam es dann durch Erzbischof Gebhard von Salzburg zur Gründung eines neuen Bistums in Gurk92. Zu seiner Ausstattung verwendete er die salzburgischen Besitzungen im Gurktal (die spätere Herrschaft Straßburg) und die Güter des aufgehobenen, von Gräfin Hemma, der Landespatronin von Kärnten, gestifteten Frauenklosters in Gurk.

Das neue Bistum war in Bezug auf Besetzung und Reichsunmittelbarkeit dem Hochstift Salzburg unterworfen, erhielt erst 1124 ein Domkapitel nach der Regel der Augustiner-Chorherren und 1131 einen kleinen Diözesansprengel (Gurk- und Metnitztal sowie die Sonnseite des Glantales). Es folgten lange Kämpfe zwischen Gurk und Salzburg um die Reichsunmittelbarkeit und freie Bischofswahl, die 1232 durch einen Ausgleich beendet werden konnten, der dem Gurker Kapitel das Recht einräumte, aus dem Dreiervorschlag des Erzbischofs einen Bischof zu wählen. Bei der Einsetzung der Gurker Bischöfe haben sich im Hoch- und Spätmittelalter sowohl die Päpste wie auch die habsburgischen Landesfürsten oft über diese Bestimmung aus dem Jahre 1232 hinweggesetzt und das Besetzungsrecht beansprucht. Der Wiener Rezess von 1535 beseitigte die Rechtsunklarheit93: Bei Sedisvakanz des Bistums sollte fortan der Landesfürst je zweimal und der Erzbischof von Salzburg das dritte Mal jeweils das Besetzungsrecht ausüben, wobei es bis zum Ende der Habsburgermonarchie blieb. 1460 erhielten die Gurker Bischöfe die Reichsfürstenwürde, aber ohne Reichsunmittelbarkeit. Mit der Erwerbung des Millstätter Distriktes (1774) nach der Aufhebung des Jesuitenordens erfuhr das Bistum seine erste größere Gebietserweiterung. Durch die Diözesanregulierung unter Kaiser Joseph II. wurde der bisherige Salzburger Anteil an Kärnten, ausgenommen die südöstliche Ecke des Landes mit dem Lavanttal, dem Bistum Gurk einverleibt und dessen Sitz 1788 nach Klagenfurt verlegt. 1859 fiel auch das Lavanttal an Gurk, so dass sich sein Sprengel seitdem mit den Landesgrenzen deckte. So ist Gurk zum Landesbistum von Kärnten geworden94.

In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde die eigentliche Bischofsresidenz nach Straßburg verlegt. Der Ort Straßburg geht schon auf die ersten Schenkungen von Königsgut in dieser Gegend zurück und wurde salzburgischer Besitz. Der Name „Strazburch“ scheint urkundlich erstmals 1147 auf. Mit dem Ausbau der Stadt und der Befestigungsanlagen hatte sichtlich der Gurker Bischof Walther von Vatz zu tun, von dem sich an der westseitigen Stadtmauer ein Nischenporträt aus der Zeit um 1210–1213 erhalten hat (Kat.-Nr. 8). Straßburg erhielt wohl schon im 13. Jahrhundert das Marktrecht, wird 1346 als Stadt, 1375 und 1382 als oppidum genannt. 1402 wurde schließlich das Stadtrecht bestätigt. Das Ortsbild wird beherrscht von der hochgelegenen ehemaligen Bischofsburg (12. bis 18. Jh.); die keilförmig von ihr ausgehenden, z. T. erhaltenen Stadtmauern (13.–16. Jh.) umfassen das zwischen der Burg und der Gurk gelegene Städtchen.

Nur wenige der Gurker Bischöfe wurden im Gurker Dom begraben. Vergleichbar mehr Grabdenkmale haben sich in der ehemaligen Propstei- und Pfarrkirche St. Nikolaus in Straßburg erhalten.

2.5. Hochosterwitz

Die auf einem weithin sichtbaren Triasfelskegel errichtete Burg Hochosterwitz ist ein markantes Wahrzeichen von Kärnten, gehört aber auch zu den imposantesten Burgen Österreichs. Der Burgfelsen war schon während der frühen Bronzezeit besiedelt. Urkundlich wird der Felsen erstmals 860 als Astaruuiza95 – der Name leitet sich vom slowenischen Ostrovica = Scharfenberg96 ab – erwähnt. Im Mittelalter wurde die Burg als „Osterwitz“ bezeichnet; die heute übliche Bezeichnung „Hochosterwitz“ hat sich erst im 17. Jahrhundert zur Unterscheidung vom neu erbauten Schloss „Niederosterwitz“ eingebürgert. Schon 860 gelangte der Burgberg mit der näheren Umgebung in den Besitz des Erzstiftes Salzburg und blieb bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts auch salzburgischer Besitz97. Wohl schon seit Beginn des 12. Jahrhunderts werden dann die Osterwitzer als Lehensnehmer genannt98, zunächst noch dem Erzstift Salzburg verpflichtet. Unter Herzog Bernhard von Spanheim erscheinen sie erstmals (1209) auch als „pincerna“99, also als Mundschenken, am herzoglichen Hof zu St. Veit. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts dürfte Hochosterwitz bereits landesfürstliches Lehen geworden sein, denn die Schenken von Osterwitz werden ab dieser Zeit als „ministeriales nostri“ bezeichnet100. Erst 1478 endet die Besitzgeschichte der Schenken von Hochosterwitz101. Hochosterwitz war als kaiserliches Lehen in den nächsten Jahrzehnten an Kärntner Adelige verliehen: so 1487 an Peter Schweinshaupt, 1492 an den Kärntner Erbmarschall Lasla Prager und 1501 an Ulrich von Weißpriach. Hochosterwitz kam an den Gurker Bischof Matthäus Lang von Wellenburg, der 1509 Umbauten vornehmen ließ. 1541 wurde die Herrschaft mit der Feste an Christoph Khevenhüller verpfändet102. Seit diesem Jahr ist die Burg Hochosterwitz ununterbrochen im Besitz der Familie der Khevenhüller, nachdem der Kärntner Landeshauptmann und Geheime Rat Erzherzog Karls, Georg Khevenhüller, die Burg und Herrschaft 1571 gekauft hatte103. Er ließ die Burganlage mit neuzeitlichen Festungsbauten und Bastionen ausbauen, möglicherweise vom italienischen Baumeister Domenico dell’Allio, der auch in Klagenfurt und auf der Straßburg tätig war. 1586 war die Burg in der heutigen Gestalt fertig gestellt und bietet durch zahlreiche Steininschriften und Baudenkmäler eine wichtige Fundgrube für die neuzeitliche Epigraphik und Inschriftenpaläographie. Viele der Texte sind Bibelzitate, aber auch renaissancezeitliche Überlieferungen sind in diese Vielzahl an Inschriften eingeflossen.

2.6. Beschreibung und Geschichte der wichtigsten Standorte

2.6.1. Friesach

2.6.1.1. Die Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus

Die Kirche wird urkundlich 1187 erstmals genannt, dürfte aber viel älter sein. Die romanische Pfeilerbasilika wird im Westen von zwei Türmen flankiert, die nach dem Brand von 1895 in einer der rheinländischen Romanik ähnlichen Form erneuert wurden. Die heutige Pfarrkirche ist geprägt von der Ausbauphase der Jahre von 1895 bis 1912. Erwähnenswert sind die 1838 aus dem Chor der Deutschordenskirche hierher übertragenen Glasfenster mit Malereien der Klugen und Törichten Jungfrauen, allerdings sind diese unbeschriftet überliefert. Im Chor findet sich im Boden eingelassen die schon stark abgetretene Grabplatte des Gurker Bischofs Gerold von Friesach, der diesen Chor erbaut haben soll (Kat.-Nr. 41, 1333). Von den zahlreichen Denkmälern sind einige im Zuge der Renovierungsarbeiten zwischen 1895 und 1912 abgetragen und an anderen Stelle neu aufgestellt worden, zwei wurden nur mehr teilweise in ihrer ursprünglichen Form wieder aufgebaut: so das kenotaphartige Grabdenkmal des Georg Schafmann von Hemerles aus dem Jahre 1572, das der steirische Bildhauer Jeremias Franck gefertigt hatte (Kat.-Nr. 469), und die figurale Grabplatte des Johann Jakob von Basseyo zu Praunsperg (vgl. Kat.-Nr. 574). Die Kirche St. Bartholomäus war schon um 1187 als Kollegiatstift eingerichtet worden104, der erste bekannte Propst war Konrad aus Disentis in Graubünden. Ihm folgten zahlreiche Pröpste und von einigen haben sich besonders aus dem 16. Jahrhundert auch Grabdenkmäler erhalten, aber auch von Dekanen und Kanonikern dieses Kapitels.

2.6.1.2. Die Deutschordenskirche

Die Deutschordenskirche St. Blasius wurde außerhalb der Stadtmauer an der südlich der Stadt gelegenen St. Veiter Straße errichtet. Es ist dies eine romanische Saalkirche aus dem 12. Jahrhundert, die im 15. Jahrhundert umgebaut und erweitert sowie im 18. Jahrhundert barockisiert wurde. Diese Kirche ist annähernd einhundert Jahre älter als die erste Niederlassung des Deutschen Ordens in Friesach und stand vermutlich um 1180 den Johannitern zur Verfügung. Der Deutsche Ritter-Orden, seit 1213 in der Stadt Friesach, war bis 1272 in der Neumarkter Vorstadt, vermutlich im Hospiz St. Maria Magdalena und St. Maurizius. Erst danach erfolgte die Übersiedlung an den heutigen Standort, für das Jahr 1492 ist eine Neuweihe der Kirche überliefert. Nach dem wirtschaftlichen Niedergang im späten 15. und auch im 16. Jahrhundert erfolgte erst 1612 eine Erneuerung. Das Ordensspital geht auf den Graf Eduard Gaston von Pettenegg zurück, der als letzter aktiver Komtur in Friesach gewirkt hat und durch seine Sammlung von Toten- und Aufschwörschilden, aber auch von Kunstwerken zum Reichtum der Kirche und des Ordens in Friesach wesentlich beigetragen hat. Der Orden wurde 1938 aufgelöst und erst 1946 wieder in seine ursprünglichen Besitzverhältnisse restituiert.

Bemerkenswert sind die Wandmalereien des ersten Chorjoches aus der Zeit um 1170–1180, die 1946 freigelegt wurden. Das Bildthema über die gesamte Jochbreite vermittelt die Darstellung der Klugen Jungfrauen und der Törichten Jungfrauen, dazu kommt noch eine Anbetung der Könige. Die ursprünglichen Glasfenster kamen 1838 mit Malereien der Klugen und Törichten Jungfrauen an die Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus (vgl. S. 7, Kat.-Nr. 6), wo sie heute noch großteils erhalten sind. Von der Einrichtung sind neben dem „musealen Sammlungsgut“ des Komturs Graf Eduard Gaston von Pettenegg zwei Flügelaltäre zu nennen: der 1883 aus der abgetragenen Kirche Heiligengestade am Ossiacher See erworbene Hochaltar (Kat.-Nr. 238), ein Flügelaltar, der um 1512 in der Werkstätte des Thomas Artula von Villach geschaffenen worden ist, gestiftet vom Ossiacher Abt Wolfgang Gaispacher (1510–23). Dazu kommt der so genannte „Frankfurter Altar“ aus dem 16. Jahrhundert (Kat.-Nr. 228), ebenfalls ein Kunstwerk aus der Sammlung des Komturs Graf Eduard Gaston von Pettenegg. Das Ordenshaus im Nahbereich der Kirche geht auf die Bautätigkeit des Komturs Gottfried von Schrattenbach zurück, von dem sich im Deutschordensspital zwei Wappensteine erhalten haben (Kat.-Nr. 638 u. Kat.-Nr. 667).

2.6.1.1.3. Die Dominikanerkirche

Schon 1216 erfolgte in Friesach die erste Niederlassung eines Bettelordens: der Dominikanerorden hat seine erste Station im deutschsprachigen Europa in Friesach eingerichtet. Der erste Klosterbau befand sich außerhalb der Stadtmauern im Bereich der ehemaligen Zisterzienserkapelle im „Sack“. Um 1255 wurde noch innerhalb der Stadtmauer, aber außerhalb des Stadtgrabens, ein Neubau errichtet, ausgestattet mit einer Ordenskirche, die zu den besten Beispielen gotischer Architektur in Österreich gehört. Schon 1464 wurde eine Allerheiligenkapelle geweiht, 1568 war der Klosterbau vollendet. Die Dominikanerkirche mit dem typischen Langchor eines Bettelordens wurde 1300 bzw. 1320 geweiht. Eine Dominikuskapelle entstand 1509, wohl als Stiftung der später freiherrlichen Familie von Thannhausen (vgl. dazu die Kat.-Nrr. 257, 258†, 378†, 450, 553). Die erste Einwölbung des Langhauses geschah 1690, eine neugotische Ausmalung bzw. Ausstattung und Neueinwölbung des Langhauses erfolgte dann in den Jahren von 1884 bis 1895. Nach einem allgemeinen Verfall der Klosteranlagen, die in der heutigen Form auf das Jahr 1673 zurückgehen, im 19. Jahrhundert – das Kloster wurde von Kaiser Joseph II. nicht aufgehoben – wurde es 1890 wieder besiedelt und wird heute noch vom Dominikanerorden betreut. Leider hat die Vermietung von Räumlichkeiten, insbesondere des alten Kreuzganges, des Refektoriums und des Kapitelsaales dazu geführt, dass die hauptsächlich im Kreuzgang aufgestellten Grabdenkmäler fast nicht zugänglich sind. Sie werden von provisorischen Elektroleitungen und anderen Einbauten teilweise verdeckt, sind durchwegs übertüncht und daher kaum zu fotografieren. Auch in der Dominikuskapelle bzw. Thannhausenkapelle, die als Grablege dieser Familie gedient hat, ist nicht nur ein im 18. Jahrhundert noch vorhanden gewesener Totenschild (vgl. Kat.-Nr. 258†) verschwunden, sondern im Zuge der neugotischen Umbauten des ausgehenden 19. Jahrhunderts auch das Grabdenkmal des Franz Freiherr von Thannhausen. Der Aufsatz dieses Grabdenkmals bzw. die Wappenapplikation ist an das Museum des Geschichtsvereines für Kärnten und damit an das Landesmuseum Kärnten gekommen und heute noch hier zu sehen (vgl. dazu Kat.-Nr. 378†).

2.6.1.4. Der Petersberg mit dem Bergfried und der Kirche St. Peter

Am Petersberg entstand die erste gesicherte Burganlage vor 1077 unter Erzbischof Gebhard (1060–1088). Unter Erzbischof Konrad I. (1106–1147) wurde die Burganlage erweitert und der bereits bestehende mächtige sechsgeschossige Bergfried – ein bergfriedartiger Kapellenturm mit der Gebhardskapelle und der späteren Rupertikapelle – ausgebaut. Ab 1267 diente die Burg am Petersberg auch als Sitz des salzburgischen Hauptmannes bzw. Vizedoms. An den Petersberg schließt das Schloss Lavant an als Sitz der Bischöfe des 1228 begründeten gleichnamigen Bistums in Unterkärnten. In diesem „castro episcopi Laventini“ (1293) residierten fast alle Lavanter Bischöfe des 14. Jahrhunderts. Unter Bischof Martin Herkules Rettinger erfolgte 1561 ein letzter großer Umbau dieser Burg (Kat.-Nr. 435).

Die Kirche St. Peter wird urkundlich 1230 erstmals genannt und zeigt sich als romanische Chorturmkirche mit Apsis. Die Peterskirche war lange Zeit Pfarrkirche von Friesach, daher befindet sich der ehemalige Pfarrhof, aus dem frühen 16. Jahrhundert stammend, gleich neben der Kirche.

2.6.1.5. Die Stadtanlage und das Stadtmuseum

Die erste Stadtbefestigung stammte aus der Zeit um 1200 und begann am Petersberg, führte weiter zum Virgilienberg und dem Stadtgraben. Im Norden umfasste die Stadtmauer noch das Dominikanerkloster und führte über die Neumarkter Straße hinauf zum Schloss Lavant und damit wieder zum Petersberg. Die deutlich sichtbare Nord-Süd-Ausrichtung der Stadt hängt mit der Geschichte der beiden Märkte zusammen, die in den Jahren 1124–30 zusammengeführt worden sind. Die Einbindung des Geyersberges wurde erst Mitte des 13. Jahrhunderts vorgenommen. Mit dem Zusammenschluss der beiden Friesacher Märkte – des Gurker und Salzburgischen – begann die einheitliche städtische Entwicklung und man legte noch im 13. Jahrhundert eine neue Ringmauer an, die heute teilweise noch recht gut erhalten ist. Zur Stadtanlage gehören neben dem Petersberg die Burg Geyersberg, die Kirchenruine Virgilienberg (ehemals ein Kollegiatkapitel), die Heiligenblutkirche (Seminarkirche) mit dem angrenzenden, ehemaligen Klostergebäude „im Sack“. Zu den ältesten Kernpunkten der Stadt gehören die Herrengasse und die Wiener Straße, der Hauptplatz hat sich erst im Laufe des 13. Jahrhunderts entwickelt. Unter den profanen Denkmälern sind zu erwähnen der aus Schloss Tanzenberg stammende Stadtbrunnen von 1563 am Hauptplatz (Kat.-Nr. 441). Seit 1987 ist das Stadtmuseum im Bergfried am Petersberg in fünf Geschossen untergebracht: bemerkenswert sind hier die romanische Wandmalerei des Bischofs Romanus (Kat.-Nr. 2) und der vor 1440 entstandene gotische Flügelaltar (Kat.-Nr. 101).

2.6.2. St. Veit an der Glan

2.6.2.1. Die Stadtpfarrkirche St. Vitus

Die Stadtpfarrkirche wird urkundlich 1131 erstmals erwähnt und präsentiert sich heute als spätgotische Chorturmkirche mit romanischen Wurzeln. Nach dem Kirchenbrand von 1829 erfolgten umfassende Erneuerungsarbeiten, wie z. B. der Einbau der Emporen nach der Erhöhung der Seitenschiffe. Die Westfassade besticht durch das romanische Trichterportal aus dem beginnenden 13. Jahrhundert. Im Tympanon mit einfachem Palmettenfries am Sturz ist das Lamm Gottes abgebildet, begleitet vom Markus-Löwen und dem Adler des Johannes (Kat.-Nr. 9). An der Außenfassade finden sich zahlreiche Grabdenkmäler aus den verschiedensten Jahrhunderten. Das Langhaus lässt noch die flach gedeckte romanische Pfeilerbasilika erkennen, die durch die gotischen Umbauten und vor allem das spätgotischen Kreuzrippengewölbe stark verändert wurde. Im nördlichen Seitenschiff wurde die dem hl. Bernhard gewidmete Seitenkapelle 1466 neu gestiftet und dient als Grablege für den Stifter Niklas Gleismüllner (Kat.-Nr. 160). Im 3. und 4. Gewölbejoch des Langhauses wurden 1989 gotische Fresken aufgefunden, die durchwegs beschriftet sind (vgl. Kat.-Nr. 100). Beachtenswert sind neben der unbeschrifteten Grabplatte einer in Flachrelief stehenden Frau in einer Renaissancenische die Arbeiten des Meisters Martin Pacobello (vgl. Kat.-Nrr. 637, 661). Südlich der Stadtpfarrkirche steht ein ursprünglich romanischer Karner aus dem 13. Jahrhundert.

2.6.2.2. Die Klosterkirche Unsere liebe Frau

Diese wurde außerhalb der Altstadt errichtet und zwar als Kirche eines Klarissinnenklosters, das 1323 von Konrad von Aufenstein und seiner Frau Dietmut gegründet worden ist. Das Kloster wurde 1542 als Armenspital eingerichtet und kam 1622 an die Jesuiten, 1640 schließlich an die Franziskaner. In den Jahren von 1600 bis 1648 kam es zu einem Neubau des Konventsgebäudes, die Kirche selbst konnte 1648 neuerlich geweiht werden. Das Kloster wurde unter Kaiser Joseph II. 1786 aufgelöst und beim Brand von 1829 schwer beschädigt. Heute sind nur mehr Reste der ursprünglichen Bauten als Wirtschaftsgebäude vorhanden.

In der Klosterkirche befand sich ursprünglich auch die Tumba des Konrad von Kraig, die heute in Einzelteilen unterschiedlich gelagert wird: Der Deckel steht an der Nordseite vor der Kirche (Kat.-Nr. 71), Seitenteile waren früher als Altarmensa in Gebrauch und befinden sich heute im Pfarrhof der Stadtpfarrkirche St. Veit. Von der Gründerfamilie der Aufenstein gibt es an der Chorsüdwand drei Medaillons mit Wappen- und Reliefdarstellungen aus der Zeit um 1323 (vgl. dazu Kat.-Nrr. 33, 34, 35).

2.6.2.3. Die Stadtanlage und das Stadtmuseum

St. Veit ist 1131 als Weiler, 1199 bereits als Markt und 1224 als Stadt bezeichnet und geht auf eine bambergische Gründung zurück. Die Stadt ist spätestens seit 1170 im Besitz der Kärntner Herzöge aus dem Haus der Spanheimer und damit Herzogstadt und Metropole des Landes. Eine herzogliche Burg findet 1252 ihre erste urkundliche Erwähnung. Die Blütezeit der Stadt war verbunden mit der Regierungszeit von Herzog Bernhard von Spanheim, der den Ausbau der Stadt betrieben und die Hofhaltung mit dem höfischen Leben (Ritterspiele und Minnesang) besonders gefördert hat. Die herzogliche Münze zu St. Veit wurde nach Friesacher Muster geschlagen und erlangte über die Landesgrenzen hinaus Geltung. Besondere Privilegien haben die Stadt und deren Wirtschaft ganz entscheidend gefördert, so das Niederlagsrecht für das Hüttenberger Eisen (1399–1781), das Michaelimarktprivileg (Wiesenmarkt) von 1362 und die Handelsniederlassungen vor Ort. Bedeutende Gewerkenfamilien haben sich angesiedelt und zum Reichtum der Stadt beigetragen.

Das mittelalterliche Stadtbild hat sich im Wesentlichen erhalten und ist geprägt von der mittelalterlichen Stadtmauer und einem Wassergraben. Neben den fortifikatorischen Notwendigkeiten einer Stadt wurde die Herzogstadt besonders charakterisiert durch den Oberen und Unteren Platz, durch Bauten wie das Rathaus, durch Seitengassen wie der Bräuhausgasse, Burggasse, Kirchgasse, Botengasse u.a. Die Stadtmauer ist heute noch teilweise erhalten, auch eine Turmanlage (Basteiturm von 1532, vgl. Kat.-Nr. 337), die wehrhaft ausgestatteten Stadttore aber wurden in den Jahren von 1851 bis 1890 abgetragen.

Das ehemalige Bürgerspital und seine Kirche sind heute profaniert. Der spätgotische Vitusaltar aus dieser Kirche befindet sich heute im Landesmuseum Kärnten (Kat.-Nr. 158). Am Hauptplatz ist das Rathaus besonders interessant, da es mit der Metallgusstafel von 1468 Nürnberger Arbeit zeigt und einen Spruch aus dem Sachsenspiegel trägt (Kat.-Nr. 154). An den Portalen mancher Patrizier- und Handelshäuser finden sich oft Schlusssteine, versehen mit Wappen, aber auch Haus- und Handelsmarken. Die „Herzogsburg“ in der heutigen Anlage stammt aus den Jahren 1523 bis 1529 und wurde als landesfürstliches Zeughaus errichtet. Die heute nicht mehr sichtbare Sonnenuhr trug die Jahreszahl 1529 (Kat.-Nr. 330†), ein Wappenstein über dem Einfahrtsportal zeigt die Jahreszahl 1524 (Kat.-Nr. 302), versehen mit dem österreichischen Bindenschild und dem Kärntner Wappen. Im Obergeschoß dieser Anlage war bis 2004 das Stadtmuseum mit lokal- und kulturgeschichtlichen Sammlungen untergebracht, im Hof befindet sich ein Lapidarium, welches ohne jedes Konzept zusammengestellt ist, aber interessante Inschriftsteine beherbergt (vgl. dazu die Kat.-Nrr. 71, 106, 335, 473, 596, 711). An Kleindenkmälern ist das Friesacher Kreuz von 1605 (Kat.-Nr. 615) und der Schalenbrunnen am Hauptplatz zu erwähnen, dessen Brunnenschale von einem römerzeitlichen Brunnen aus der Stadt Virunum am Zollfeld stammt, dessen Sockel mit der Datierung 1566 versehen ist (Kat.-Nr. 455). Im heutigen Stadtbereich sind nachfolgende Schlösser nennenswert: das Schloss Kölnhof und das Schloss Weyer.

2.6.3. Gurk und Straßburg

2.6.3.1. Der Dom zu Gurk

Die Gurker Domkirche, heute Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt, gehört zu den besten Beispielen der romanischen Kirchenbaukunst in Österreich, hat aber auch als gotisches und dann barockes Kunstdenkmal überaus Reichhaltiges zu bieten. Der Steinquaderbau aus romanischer Zeit besticht von außen und innen und zeigt noch die ursprüngliche Pfeilerbasilikaanlage mit Haupt- und Seitenschiffen und einem erhöhten Chorraum. Der Dom ersetzt einen westlich der heutigen Anlage bestehenden Vorgängerbau und geht auf Bischof Roman I. (1131–1167) zurück. Als erste Baustufe entstand die Krypta mit ihren vielen Säulen als Begräbnisstätte der Gräfin Hemma von Friesach: 1174 erfolgte die Übertragung der sterblichen Überreste der später selig und im 20. Jahrhundert heilig gesprochenen Hemma von Gurk in diese Krypta105. Die Kirche selbst wurde nach einer Bauunterbrechung um 1179/1180 noch vor 1220 fertig gestellt. Die Weihe des Hochaltares geschah schon im Jahre 1200. Nachdem ein Brand um die Mitte des 13. Jahrhunderts vor allem die Westempore und die dort angebrachten frühromanischen Malereien zerstört hatte, wurde das Bauwerk wiederhergestellt und auch die Wandmalereien erneuert (vgl. Kat.-Nr. 14). 1287 erfolgte eine Neuweihe des Domes. Das Netzrippengewölbe im Querhaus wurde um 1446 eingezogen, um 1500 das Sternrippengewölbe im Chorquadrat. Die im Langhaus noch vorhandenen hölzernen Langhausdecken sind 1525 durch einen Brand zerstört und anschließend durch ein Netzrippengewölbe ersetzt worden, das 1591 fertig gestellt war. Die Barockausstattung des Domes hat vorerst die Altäre in den Apsiden betroffen, dann auch andere Einrichtungen. Der Eingang bestand ursprünglich aus einer romanischen Vorhalle, die von einer gotischen Füllmauer mit Spitzbogenfenstern geschlossen wurde. Das Südportal stammt aus der ersten Bauphase und zeigt abgetreppte Gewände und ein Tympanon aus der Mitte des 12. Jahrhunderts (vgl. Kat.-Nr. 1). An das Querhaus schließen die drei Apsiden an, reich gegliedert durch Halbsäulen, Kapitelle und Blendarkaden. Der an der Nordseite des Domes angebaute Kreuzgang war um 1637 abgetragen worden: Heute befinden sich im Aufschüttungsbereich des Kreuzganges noch Reste von Bodenfliesen, von romanischer Bauarchitektur und vermutlich noch einige Grabplatten, die bei der Abtragung, mit der Bildseite nach unten, ebenfalls in die Schüttung eingearbeitet wurden. Bei 1984 erfolgten Grabungen in diesem Bereich konnten einige Grabplatten gehoben und gerettet werden. Diese sind heute im Arkadengang des Propsthofes (Lapidarium) aufgestellt106 (vgl. Kat.-Nrr. 5, 52, 155, 159, 162, 525).

Die Vorhalle präsentiert eine Wandmalerei aus der Zeit zwischen 1339 und 1343 mit szenischen Bildern aus dem Alten und Neuen Testament, ein gutes Beispiel christlicher Ikonographie in Art der Biblia pauperum (Kat.-Nr. 45). Ergänzt wird die gotische Ausstattung der Vorhalle durch Glasmalereien aus dieser Zeit (vgl. Kat.-Nr. 47). Das siebenfach gestufte Portal aus eng zusammengestellten Säulen, vor 1200 entstanden, trug ursprünglich eine polygonale Fassung, die 1912 entfernt wurde. Bemerkenswert sind die hölzernen Türreliefs mit Schnitzereien aus Lindenholz, darauf sind figürliche Darstellungen in Rankenmedaillons appliziert.

Der Kirchenraum besteht aus dem Langhaus und dem Chorraum, der erhöht über der Krypta liegt. Quadratische Pfeiler mit Halbbögen gliedern das Mittelschiff, das ursprünglich von einer romanischen Flachdecke aus Holz abgeschlossen war. Dafür sprechen heute noch die hoch angesetzten Mittelschifffenster. Erst 1591 wurde vom Baumeister Leonhard Uttner aus Passau ein Tonnengewölbe mit Stichkappen und Netzrippen eingebaut, im Auftrag des Gurker Dompropstes und Weihbischofs Karl von Grimming (vgl. dazu Kat.-Nr. 569). Dagegen haben die Seitenschiffe schon unter Propst Christoph Galler (1526–1549) ein Netzrippengewölbe erhalten. Der Chorraum bildet fast ein Quadrat und wurde schon um 1500 von einem Meister Hans im Auftrag des Dompropstes Wilhelm Welzer von Eberstein eingewölbt. Die Westempore (Bischofskapelle) dürfte schon um 1220 fertig gestellt gewesen sein und ist mit ihrer Malerei und Beschriftung lange Zeit falsch datiert worden. Die Irritationen hinsichtlich der Malerei und der unterschiedlichen Schriften (vgl. dazu Kat.-Nr. 14) ließen sich letztlich richtig durch den Brand Mitte des 13. Jahrhunderts und die darauf folgende Restaurierung bis zum Jahre 1264 erklären107.

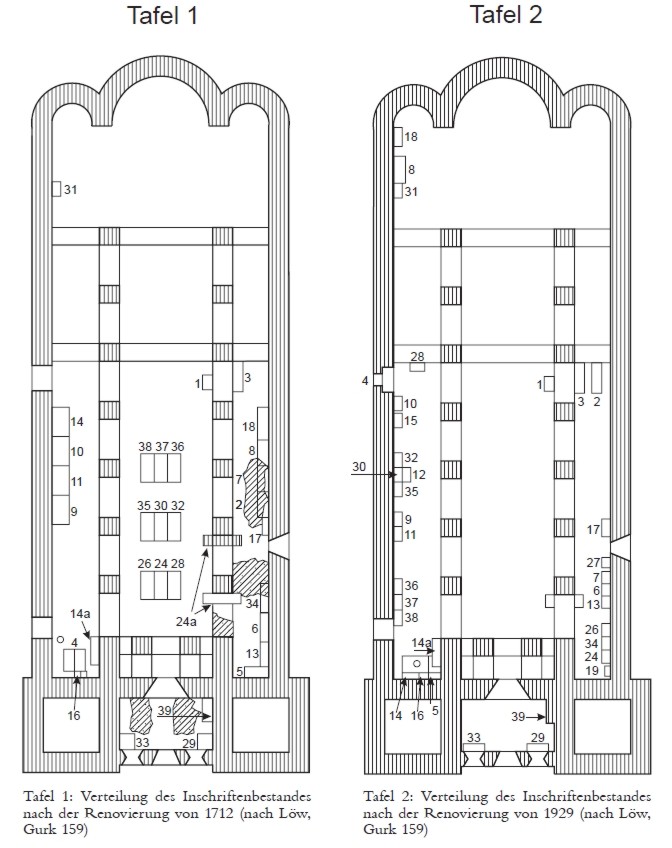

Neben Wandmalereien im Kircheninneren aus den Jahren um 1380, um 1390, um 1400 und um 1420 sind hier in den Apsiden die manieristischen Malereien des Anton Plumenthal aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert besonders hervorzuheben (vgl. dazu Kat.-Nr. 589), die durch die vorgestellten Barockaltäre des Michael Hönel (vgl. dazu Kat.-Nr. 687) beeinträchtigt und wenig sorgsam erhalten wurden. Im Chorraum sind heute auch die aus dem ehemaligen Kreuzgang stammenden Hemma-Reliefs aus der Zeit um 1515 zu sehen (vgl. dazu Kat.-Nr. 712), die in ihrer äußeren Form den Gewölbezwickeln im Kreuzgang angepasst worden sind. In den Seitenschiffen hat sich eine große Anzahl an Grabdenkmälern erhalten, die ursprünglich großteils im Boden des Hauptschiffes eingelassen waren und erst im Zuge der Restaurierung 1929 umgestellt bzw. in den Seitenschiffen aufgestellt wurden108.

Die Stiftsanlage in Gurk war schon ab 1447 mit Wehrmauer und Graben befestigt worden, eine fortifikatorische Notwendigkeit im Zusammenhang mit den Türkeneinfällen in Kärnten im ausgehenden 15. Jahrhundert. Diese Baumaßnahmen waren um 1520 abgeschlossen. Der Kapiteltrakt an der Nordseite des Domes wurde 1637/1638 fertig gestellt und verbindet den Dom mit dem Propsthofgebäude, das in den Jahren von 1468 bis 1490 (Kat.-Nr. 173) unter den Pröpsten Freiberger und Welzer errichtet und ab 1637 von Franz Peter Carlone umgebaut wurde. Im Osttrakt des Propsthofes, wo sich die Dreifaltigkeitskapelle befindet, wird heute u. a. das Gurker Fastentuch übers Jahr verwahrt (Kat.-Nr. 133). Bemerkenswert sind im ersten Obergeschoß die Gewölbemalereien von Oswald Kräusl von 1593 (vgl. dazu Kat.-Nr. 573).

2.6.3.2. Die Stadtpfarr- und ehemalige Kollegiatkirche St. Nikolaus in Straßburg

Die Stadtpfarrkirche war ab 1169 im Besitz des Gurker Domkapitels109 und wird seit 1229 als Pfarre geführt. Schon um 1330 wurden hier eine Propstei und ein Kollegiatkapitel eingerichtet. Ein umfassender Neubau der Kirche erfolgte in den Jahren von 1432 bis 1460 unter den Bischöfen Johannes von Schallermann und Ulrich von Sonnenberg, die beide in der Kirche begraben wurden und mit einer eindrucksvollen Doppelgrabplatte dokumentiert sind (Kat.-Nr. 156). Der frühbarocke Umbau unter Fürstbischof Sebastian Graf Lodron und anschließend unter Fürstbischof Franz Graf Lodron hat besonders die Seitenkapelle und die Fassade betroffen. Die Kollegiatkirche St. Nikolaus war auch Grablege für einige Gurker Bischöfe, so für die Fürstbischöfe Johann V. von Schallermann (gest. 1453) und Ulrich III. von Sonnenberg (gest. 1469)110. Weiters finden sich Grabdenkmale für Bischof Urban Sagstetter (Kat.-Nr. 476) und für Fürstbischof Johann Graf von Goëss (1675–1696), der in Rom beigesetzt wurde, dem aber Angelo de Putti aus Padua 1715 ein schönes Grabdenkmal geschaffen hat. Ein weiteres Erinnerungsdenkmal betrifft Fürstbischof Kardinal Franz II. Salm-Reifferscheidt (1783–1822). Eine größere Anzahl an Grabdenkmalen aus der Kirche waren anlässlich einer Kirchenrestaurierung außen an der Nordwand der Kirche aufgestellt worden, von wo sie um 1970 auf die Bischofsresidenz Straßburg verbracht und dort in einem eigenen Lapidarium untergebracht wurden.

2.6.3.3. Die Straßburg und das Burgmuseum

Die Marktsiedlung am Fuße des Burghügels, auf dem unter dem Gurker Bischof Roman I. (1131–1167) eine bischöfliche Residenz errichtet wurde, hat sich aus altem Schenkungsgut an die Gräfin Imma entwickelt. Über 640 Jahre war die Straßburg Regierungssitz der Gurker Bischöfe und Verwaltungsmittelpunkt für den Bistumsbesitz der Diözese Gurk. Das Schloss Straßburg gehört zu den größten erhaltenen Wehranlagen in Österreich. Der Westtrakt wurde im Spätmittelalter errichtet, unter Fürstbischof Antonius Salamanca-Hoyos (1526–1551) erfolgte eine Renovierung der Anlage mit dem Zubau der halbrunden Bastionen. Als wesentliche Bereicherung entstand unter Bischof Christoph Andreas Freiherr von Spaur das manieristische Stall- und Kastengebäude im Norden, erbaut von Johann Anton Verda 1583/1584, mit einem Verbindungsgang mit dem Hauptschloss. Die heutige Gestalt erhielt die Anlage dann erst unter Fürstbischof Kardinal Johannes VIII. Freiherr von Goëss (1675–1696). 1988 war die Straßburg Veranstaltungsort einer Großausstellung zum Thema „Die heilige Hemma von Gurk“.

Heute ist hier ein Burgmuseum untergebracht, welches auf Vorarbeiten des Vereines „Freunde der Straßburg“ zurückgeht und neben volkskundlichen Sammlungen und einer Jagdausstellung auch religiöse und profane Kunstwerke zeigt. Das Lapidarium wurde auf der Straßburg um 1970 eingerichtet, wobei eine Großzahl der Grabdenkmäler der Stadtpfarr- und ehemaligen Kollegiatkirche St. Nikolaus hierher transferiert wurden. Die Kapelle Maria Loretto steht auf halbem Weg von der Stadt zur Burg, wurde schon 1315 vom Dompropst Johann Georg von Truttendorf errichtet und 1650 von Fürstbischof Franz Graf von Lodron als Wallfahrtskirche eingerichtet (vgl. dazu auch Kat.-Nr. 765).

2.6.4. Das Kollegiatstift in Kraig

Die Kirche St. Johann Baptist in Kraig war vermutlich eine Eigenkirche der Kraiger, jedenfalls übten sie das Patronatsrecht – auch über das Kollegiatstift – bis zu ihrem Aussterben 1564 aus. Konrad II. von Kraig bzw. wohl eher noch sein Vater Hartneid I. haben um die Mitte des 14. Jahrhunderts das Kollegiatkapitel Kraig mit vier Chorherren und einem Propst gegründet111. Als Ort seiner Grablege hat Konrad II. aber die Klarissinnenkirche in St. Veit gewählt, aus der sich der Tumbendeckel vom einstigen Hochgrab des Kraigers erhalten hat (vgl. Kat.-Nr. 71). Für diese Kirche hat er 1383 gemeinsam mit seinen Brüdern Gotthard I. und Wilhelm II. eine Kaplanei gestiftet112. Mit dieser Stiftung113 war auch die Verpflichtung verbunden, dafür jährlich eine Abgabe von 16 Pfund Wiener Pfennigen zu entrichten. Als Sicherstellung für diese Stiftung wurden Einkünfte aus Gütern um Bleiburg aus dem ehemaligen Besitz der Aufenstein herangezogen114. 1390 hat Konrad II. nochmals die jährlichen Abgaben an das Klarissinnenkloster in St. Veit bestätigt115.

Der Bruder von Konrad II. von Kraig, Gotthard I. von Kraig, ist 1412 als Lehnsherr der Chorherren von Kraig genannt116. In diesem Zusammenhang wird er in der Urkunde vom 11. April 1412 als Chorherr zu Kraig und Kanoniker ein Johann Grabolitz bezeichnet117. Propst aber war in diesem Jahr Hans von Hundersdorf118, der auch gleichzeitig als Schaffer des Gotteshauses der Klarissinnen zu St. Veit erwähnt wird119. Schon 1304 ist ein Pfarrer zu Kraig namens Wilhelm urkundlich erwähnt120.