| |

Die Inschriften des Bundeslandes Tirol

Politische Bezirke Imst, Landeck und Reutte

6. Die Inschriftenträger

An kaum einer anderen Stelle der Einleitung lässt sich anschaulicher zeigen, welche Bedeutung

der Aufarbeitung der westösterreichischen und insbesondere der Tiroler Epigraphik im Rahmen

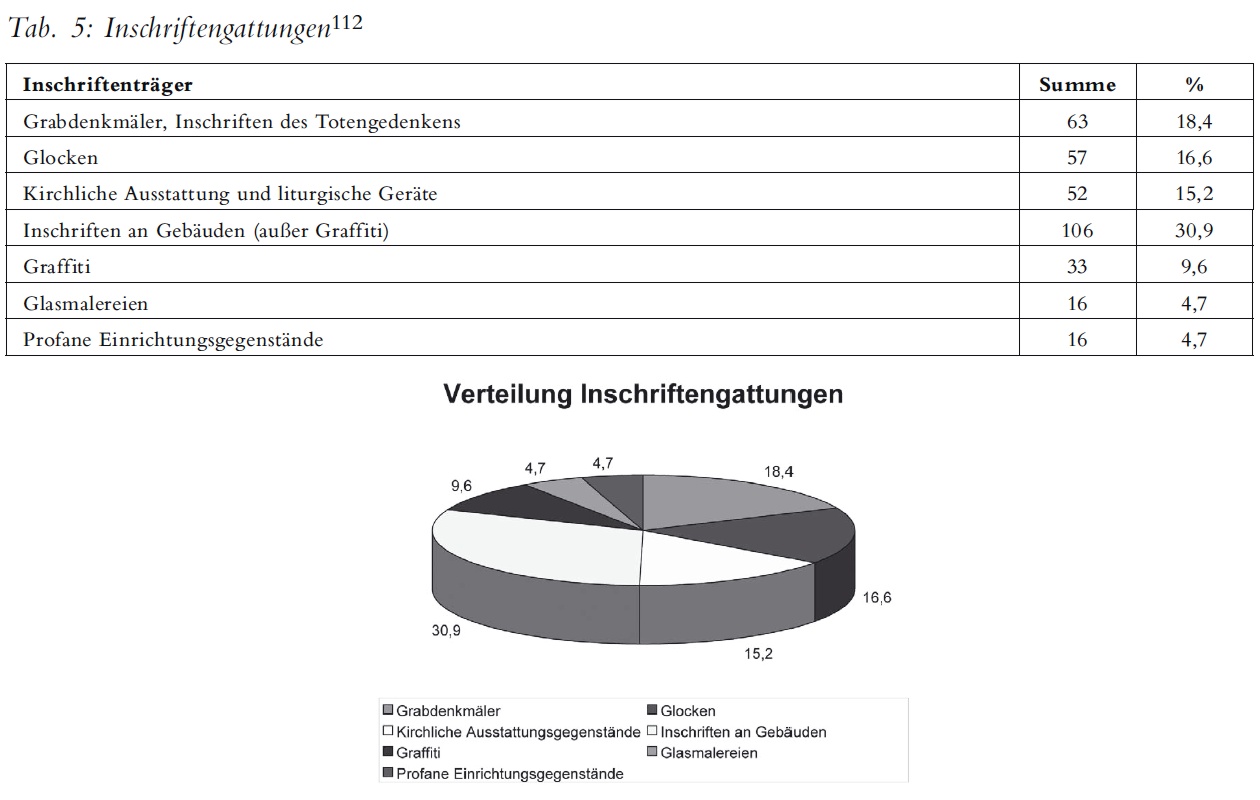

der gesamtösterreichischen Inschriftenlandschaft zukommt. Schon ein erster Blick auf Tabelle 5

zeigt, dass die Verteilung der Inschriftengattungen im Tiroler Raum einen deutlichen Unterschied

zur ostösterreichischen Inschriftenlandschaft konstituiert. Stellen die Denkmäler des Totengedenkens

etwa im Politischen Bezirk Krems rund 37% der Katalognummern des entsprechenden DI-Bandes110,

in Wiener Neustadt gar nahezu die Hälfte111, so sind es hier im Tiroler Oberland

gerade einmal knapp über 18%, was nur wenig über dem Bestand an Glocken und dem an Inschriften

auf Objekten der kirchlichen Ausstattung (Altären, liturgischem Gerät etc.) liegt. Den

Löwenanteil der Katalognummern machen im Oberland charakteristischerweise Inschriften an

Gebäuden aus, also Wandmalereien wie Fassadendekorationen samt Beischriften oder inschriftlich

kommentierte Wandmalereiprogramme in Kirchen; sie machen rund 31% des Bestandes aus.

Kleinere Inschriftengruppen stellen die (allerdings nach Katalognummern und nicht nach Einzelinschriften

gezählten) Graffiti mit rund 10%, sowie Glasmalereien und Inschriften auf profanen

Einrichtungsgegenständen mit je 4,7%.

6.1. Grabdenkmäler und Inschriften des Totengedenkens

Die Grabdenkmäler und Inschriften des Totengedenkens bilden im Bestand dieser Edition mit

über 18% als zweitgrößte Gruppe einen durchaus beachtlichen Bestand, wenngleich ihnen, wie

eben bemerkt, längst keine solch zentrale Bedeutung wie in Ostösterreich oder den meisten Inschriftenlandschaften

Deutschlands zukommt113. Mit nur vier Inschriften auf Grabdenkmälern

verschiedener Art vor 1400 und fünf weiteren vor 1450 setzt die Überlieferung verstärkt erst in

der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein. Dabei liegt ein auffälliger Schwerpunkt in den 1490er

Jahren114. Insbesondere im späten 15. und 16. Jahrhundert dominiert unter den Typen des Grabdenkmals

die Grabplatte; an ihre Seite treten im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts zunehmend

andere Arten von Grabdenkmälern.

Vor einem Blick auf die hier edierten Grabdenkmäler soll noch kurz auf die spezifischen Probleme

ihrer Erhaltung eingegangen werden. Offenbar blieben Grabdenkmäler nur solange bedeutsam,

wie die Familie der Verstorbenen Interesse an ihrer Bewahrung zeigen konnte oder wollte;

so haben sich in Stams zahlreiche Grabdenkmäler der Familie Freiberg erhalten, die auch im

Barock noch lebhaftes Interesse an der alten Familiengrablege zeigte, während sich von den

Grabdenkmälern der nachweislich hier beigesetzten Mitglieder der Geschlechter Liebenberg und

Starkenberg auch kopial keinerlei Spuren auffinden ließen. Oft wurden Grabdenkmäler im Zuge

von Baumaßnahmen zerstört; so hat sich in Stams auffälligerweise kein Grabdenkmal eines Abtes

aus der Zeit vor der Barockisierung der Stiftskirche erhalten. Nicht selten wurden Grabplatten

auch später sekundär verwendet, verbaut und/oder zerstört; nur selten hat man diese dann bei

Restaurierungsarbeiten in jüngerer Zeit wieder aufgefunden115.

In Bezug auf die Erhaltung ist auch das Material der Grabdenkmäler von einiger Bedeutung.

Der Großteil der Grabdenkmäler – so etwa alle Grabplatten, Gruftplatten und Grabkreuze –

wurde aus Stein gefertigt, wobei für die meisten Grabdenkmäler mit hohem Anspruch der gut

haltbare rote Marmor verwendet wurde. Nur äußerst selten fanden witterungsanfällige, schlecht

haltbare Steinarten wie Kalksandstein Verwendung, was gegebenenfalls zu entsprechenden Schäden

führte (vgl. etwa Kat.-Nrr. 16 und 312). Dies ist umso bedauerlicher, als die Verwendung

von Kalksandstein in Tirol bereits an sich einen Hinweis auf den Willen zur Distinguierung

bietet116. Bei den Epitaphien ist die Bandbreite der verwendeten Materialien etwas größer. Hier

finden sich neben Steindenkmälern auch auf Holz oder Leinwand gemalte Inschriften. Die wenigen

erhaltenen Totenschilde des Oberlands wurden (wie üblich) aus Holz geschnitzt. Auf die

Tatsache, dass sich nur ein einziges aus Metall gefertigtes Grabdenkmal im Tiroler Oberland erhalten

hat, wird im folgenden Kapitel noch hingewiesen. Ein Kuriosum stellt eine 1543 als

Graffito mit Rötelstift an der Kircheninnenwand von St. Vigil in Obsaurs ausgeführte Grabinschrift

dar (Kat.-Nr. 182).

6.1.1. Typologie der Grabdenkmäler

Blicken wir zunächst auf die verschiedenen Typen an Grabdenkmälern, die im Tiroler Oberland

gebräuchlich waren, und ihre zeitliche (Weiter-)Entwicklung. Dabei wird auch diskutiert werden,

für welche Nutzung, welchen Zweck bzw. welchen Ort in der Kirche diese Grabdenkmäler geschaffen

wurden.

Die ältesten überlieferten Grabinschriften des Bestands datieren vom Ende des 13. Jahrhunderts.

Ihre metrischen Texte zierten die Gräber der landesfürstlichen Familie in Stams (Albert III.

und Meinhard II.; Kat.-Nrr. 3† und 7†), wobei das Aussehen der jeweiligen Inschriftenträger

aufgrund der rein abschriftlichen Überlieferung nicht oder nicht genauer rekonstruiert werden

kann117. Eine weitere versifizierte Grabinschrift lässt sich auch für das ausgehende 15. Jahrhundert

nachweisen (Erzherzog Sigmund; Kat.-Nr. 31†). Im literarischen Anspruch, nicht aber im Aufbau

vergleichbar ist die Inschrift vom Grabdenkmal Herzog Severins von Sachsen aus dem 16. Jahrhundert,

die ebenfalls nur kopial überliefert ist (Kat.-Nr. 58†). Neben diesen Beispielen sind

viele weniger anspruchsvolle Grabinschriften in Prosa zu nennen, so etwa eine stark manipulierte

Inschrift an der Imster Pfarrkirche, die offenbar aus dem 15. Jahrhundert stammt und auch die

Berufsbezeichnung (?) und/oder den Namen des Verstorbenen als meczger nennt, also einem ganz

anderen sozialen Umfeld zuzuordnen sein dürfte (Kat.-Nr. 24). Ein viel knapperes Formular

benützt die Grabinschrift des Johannes Bach von 1458 in Stams: Hier werden nur der Name des

Verstorbenen, der Todestag und das Todesjahr genannt (Kat.-Nr. 21). Mit Wortspielen wartet

dagegen die Grabinschrift des Stiftsapothekers Lambert Statfelder von 1644 auf, die sich an der

Außenwand der Stamser Pfarrkirche erhalten hat (Kat.-Nr. 108).

Das Gros der Grabdenkmäler stellen die Grabplatten dar, die zumeist mit figuralen Darstellungen

der Verstorbenen oder deren Wappen verziert wurden und die zunächst stets eine umlaufende,

nach innen ausgerichtete Inschrift aufweisen, was ihre ursprüngliche Funktion als

Grabmarkierung und Verschluss des Grabschachtes belegt. Im Inschriftenbestand des Oberlandes

lässt sich jedoch der Verlust dieser ursprünglichen Funktion bei gleichzeitiger Beibehaltung des

formalen Aufbaus nahelegen; in der Frühen Neuzeit kam es dann auch zu einem schleichenden

formalen Wandel in der Gestaltung der Grabplatten. Dem älteren Typus entspricht die älteste

erhaltene Grabplatte des Oberlands aus dem Jahr 1348, zugleich eine der frühesten figuralen

Grabplatten des gesamten Tiroler Raums118. Hierbei handelt es sich um einen Stein, der den

gerüsteten Herzog Simon von Teck mit seinem Wappenschild und Schwert in den Händen als

Standfigur zeigt (Kat.-Nr. 8). Nur wenige weitere Beispiel für figurale Grabplatten lassen sich im

Oberland nennen; es sind dies die Grabmonumente zweier Frauen aus der Familie Freiberg ( jene

der Margarethe von Gumpenberg von 1485 im Kreuzgang von Stift Stams, der ersten figuralen

Grabplatte einer Frau in Nordtirol überhaupt119, und der Anna von Grienenstein von 1538 in

Untermieming; Kat.-Nrr. 23 und 46), und es liegt durchaus nahe, hier Auswirkungen einer Familientradition

zu sehen, die auch auf die zweite Familiengrablege der Freiberger in der St.

Anna-Kapelle des Stiftes St. Mang in Füssen wirkte120. Wesentlich häufiger lassen sich jedoch

bereits seit dem 14. Jahrhundert Wappengrabplatten ausmachen, die in verschiedener Ausführlichkeit

von der einfachen graphisch-linearen Darstellung des Wappens bis hin zum tiefen Relief mit

ausladendem Vollwappen samt prunkvoller Helmzier und -decke das Wappen ins Zentrum der

bildlichen Gestaltung setzen. Zwei der ältesten Beispiele hierfür sind im vorliegenden Bestand die

Grabplatten eines Mitglieds der Familie Rubein und eines Angehörigen der Familie Freiberg

(Kat.-Nrr. 10 und 14†). Bereits unter den ältesten Denkmälern dieses Typs lassen sich auch die

verschiedenen Ausführungen mit graphisch-linear eingehauenem Wappen (Grabplatte des Johannes

Steinhauser, um 1400; Kat.-Nr. 13) und aufwändigerem Wappenrelief (Heinrich von

Gachnang, 1416; Kat.-Nr. 16) vorfinden, so dass man am skulpturalen Aufwand der Wappendarstellung

weniger eine zeitliche Entwicklung als vielmehr eine Aussage über die Kosten des jeweiligen

Grabmonuments und daraus mittelbar über den sozialen Status des Verstorbenen ablesen

kann.

Bis auf zwei Ausnahmen stammen alle erhaltenen Grabplatten des Tiroler Oberlands bis zum

letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts aus dem unmittelbaren Umfeld von Stift Stams (vgl. auch

Kat.-Nrr. 19†, 22†, 27 und 33†). Erst mit dem Bestand besonders repräsentativer Grabdenkmäler

aus maximilianischer Zeit, die dem Bildhauer Sebald Bocksdorfer zugeschrieben werden, finden

sich auch Grabplatten außerhalb des Stifts. Dabei handelt es sich um die Wappengrabplatte der

Margarethe von Weichs aus Imst von 1494 und jene des Oswald von Schrofenstein in Landeck

von 1497 (Kat.-Nrr. 29 und 141). In Stams hat sich die Grabplatte des Sigmund von Neydeck aus

dem Jahr 1493 erhalten, die ebenfalls Bocksdorfersche Gestaltungsmerkmale aufweist. Für die

Zuschreibung dieses qualitätvollen Grabdenkmals an den produktiven Meister spricht die filigrane

Ausführung des Vollwappens, in dessen Spangenhelm man die Züge eines Gesichts erkennen

kann (Kat.-Nr. 27).

Auch im 16. Jahrhundert lassen sich noch Wappengrabplatten des älteren Typs aus dem 15.

Jahrhundert mit Umschriften nachweisen, so etwa jene des Franz von Spaur in der Rieder Pfarrkirche

von 1551 oder des Georg von Colaus in Tarrenz von 1556 (Kat.-Nrr. 190 und 53), doch

in beiden Fällen handelt es sich um Ausläufer eines überlebten Typus. Bereits mit der Wappengrabplatte

des Ulrich von Tux aus dem Jahr 1516 in Vils und jener der Margarethe Kleinhans von

1517 in Breitenwang setzt sich neben dem Wappen eine mehrzeilige Beschriftung quer zur Längsachse

durch, was die Entwicklung hin zum an der Wand aufgestellten Epitaph belegt (Kat.-Nr.

293f.). Ähnliche Beispiele lassen sich an diesen Orten auch für 1566 und 1587 nachweisen (Kat.-

Nrr. 308 und 312). Aus epigraphischer Sicht ist bemerkenswert, dass sich mit der Wappengrabplatte

des Hans von Hoheneck von 1544 in Vils und jener des Wilhelm Gräfinger von 1598 in

Nauders (Kat.-Nrr. 304 und 222) auch zwei Beispiele für Mischformen erhalten haben. Während

die Inschrift des ersteren Grabdenkmals oben zeilenweise und unten um das Wappenrelief umlaufend

gestaltet wurde, legte man in Nauders ein offensichtlich zeilenweise zu füllendes Schriftfeld

in einer ansonsten konservativ mit umlaufender Inschrift versehenen Grabplatte an. Diese

Tendenz zur zeilenweisen Beschriftung, die nur mehr sehr selten mit einer Umschrift kombiniert

wird, setzt sich im 17. Jahrhundert endgültig durch (s. Kat.-Nrr. 245, 247, 334 und 92). Es drängt

sich damit der Schluss auf, die Veränderung der Anordnung der Schrift ließe auch Aussagen zu

ihrer Funktion zu: Eine zeilenweise angeordnete Inschrift ist im Interesse der Lesbarkeit zweifellos

besser für eine Aufstellung der Grabplatte an der Wand geeignet als die konventionelle Grabplatte

des 15. Jahrhunderts mit ihrer umlaufenden Inschrift. Tatsächlich bieten die unten näher

ausgeführten Befunde für Gruftplatten und Totenschilde weitere Hinweise darauf, dass dieser

Funktionswandel der Grabplatten im Tiroler Oberland schon im Zusammenhang mit deren

Blütezeit in den 1490er Jahren und kurz vor diesem formalen, erstmals 1516 greifbaren Übergang

hin zur zeilenweisen Beschriftung einsetzte.

Unter den Typen der Grabplatten ist abschließend noch jener der durch den Kelch gekennzeichneten

Priestergrabplatte zu nennen, der sich jedoch nur in drei Beispielen – einem aus

Breitenwang von 1519 und zwei weiteren aus Vils von 1523 (Kat.-Nrr. 296† und 298f.) – für das

Oberland belegen lässt. Zu dieser Gruppe mag man auch den im 17. Jahrhundert zu belegenden

Typ der Grabplatte mit Kreuzesdarstellung zählen: Hierbei füllt ein entweder eingehauenes oder

als Metallapplikation ausgeführtes Kreuz die Grabplatte, wie es sich im Fall der in Stams beigesetzten

Äbte nachweisen lässt (Kat.-Nrr. 93 und 107). Auch die in der Vilser Gruft aufgefundene

fragmentierte Grabplatte einer weiblichen Verstorbenen (Kat.-Nr. 301) trug ursprünglich offenbar

Metalleinlagen.

Im Tiroler Oberland haben sich nur zwei Totenschilde erhalten, die sich beide in der Landecker

Pfarrkirche befinden. Dabei handelt es sich zum einen um den Totenschild des Oswald von

Schrofenstein, der wie die entsprechende Wappengrabplatte wohl aus der Werkstatt Sebald Bocksdorfers

stammen dürfte (Kat.-Nr. 140); unter den zahlreichen Zuschreibungen an Bocksdorfer ist

diese auch aufgrund des Umstands überzeugend, dass man einen heute verlorenen Totenschild

von Oswalds Frau, Praxedis von Wolkenstein, aus der Innsbrucker Pfarrkirche archivalisch diesem

Meister zuschreiben kann121. Das Formular des Totenschilds gleicht stark jenem der zugehörigen

Wappengrabplatte (Kat.-Nr. 141). Ein ähnlicher Befund ergibt sich auch beim zweiten Totenschild

aus der Landecker Pfarrkirche, jenem des Leonhard Gienger von 1588 (Kat.-Nr. 210): Der Text

des Totenschilds scheint sich auch auf der Wappengrabplatte Giengers befunden zu haben, soweit

deren fragmentarisch erhaltene Inschrift diesen Schluss noch zulässt (Kat.-Nr. 211).

Noch seltener als die Totenschilde lassen sich im Oberland Gruftplatten ausmachen, und erneut

stammt das einzige Exemplar von 1497 aus der Landecker Pfarrkirche: Es handelt sich dabei um

die Gruftplatte aus dem dreiteiligen Ensemble der Grabdenkmäler des Oswald von Schrofenstein

(Kat.-Nr. 142). Wie auch das Formular des Steins andeutet, handelt es sich hierbei um den tatsächlichen

Verschlussstein der eigentlichen Begräbnisstätte; das flache Relief und die einfache Inschrift

lassen kaum einen Zweifel, dass diese Platte für eine Position im Boden vorgesehen war. Am

Beispiel der Schrofensteiner Grablege in Landeck stellt sich zugleich die Frage, ob eine sichere

formale Unterscheidung von Gruft- und Grabplatte als Verschluss des Grabes im Boden einerseits

und dem Epitaph als an der Wand angebrachtem Grabdenkmal122 möglich ist. Hier liegt mit der

Gruftplatte ein Stein für den Kirchenboden vor, doch ersetzte diese nicht die formal als solche

anzusprechende Wappengrabplatte für denselben Verstorbenen, die vielleicht ebenso wie sein

Totenschild von vornherein bereits für die Aufrichtung an der Wand vorgesehen war; doch behielt

man vorerst die althergebrachte formale Ausgestaltung der Grabplatte mit umlaufender Inschrift

bei, die man jedoch bereits mit den parallel zur Unterkante angeordneten Beischriften der vier

Wappen der Ahnenprobe konterkarierte. Angesichts der immer tiefer unterschnittenen Wappenreliefs

– man denke an die bereits genannten Wappengrabplatten aus der Bocksdorferschen Werkstatt

in Stams und Imst – scheint die Aufstellung der ansonsten ein Hindernis für die gefahrlose

Begehung des Fußbodens darstellenden Grabplatte sich geradezu aufgedrängt zu haben. Dass

dieser Standort- und Funktionswechsel der Grabplatte kurz vor 1500 einsetzte, scheint auch der

zu Beginn des 16. Jahrhunderts einsetzende Usus der zeilenweisen Inschriftengestaltung zu belegen.

Probleme anderer Art offenbart ein Blick auf die sukzessive anwachsende Zahl von einzelnen

Grabmonumenten an adeligen Familiengrablegen. Der Stamser Stiftschronist Primisser berichtet,

dass die Freiberger in ihrer Kapelle so viele Grabdenkmäler („sua sepulcra et lapides sepulcrales“)

aufgerichtet hätten, dass der verfügbare Raum für neue Inschriftenträger geschwunden sei; deshalb

hätten sich drei Brüder der Familie entschlossen, ein gemeinsames Grabdenkmal zu errichten123.

Das bemerkenswerte Grabmonument von 1456, das äußerlich einer Grabplatte ähnelt,

sich aber durch sein aufwändiges Relief mit einem wilden Mann als Schildhalter mit Fahnen der

Familie und mehreren, auch über die engere Ahnenprobe selbst hinausgehenden Wappendarstellungen

als ein stehendes Wandmonument auszeichnet, hat sich bis heute erhalten (Kat.-Nr. 20).

Ein vergleichbares Denkmal etwas bescheideneren Anspruchs, das sich jedoch formal mit seiner

zeilenweisen Beschriftung durchaus nicht an zeitgleichen Grabplatten orientiert, stellt das Grabmonument

der Herren von Eben dar, das trotz seiner traditionsbewussten Nennung des Jahres

1289 wohl erst um 1415 entstand (Kat.-Nr. 15).

Tumben oder Hochgräber mit Inschriften ließen sich im Oberland mit einer fraglichen Ausnahme

überhaupt nicht nachweisen. Der aus konservatorischer Sicht traurige Fall einer Inschrift

auf Fragmenten eines mutmaßlichen Tumbendeckels wohl des ausgehenden 14. Jahrhunderts

(Kat.-Nr. 12), der im Laufe der Arbeiten zu dieser Edition zuerst entdeckt, dann aber unbedacht

weitgehend zerstört wurde, ist umso schmerzlicher, als es sich um die einzigen Reste eines solchen

Denkmaltyps im Bearbeitungsgebiet gehandelt haben dürfte.

Im Bearbeitungsgebiet ließen sich auch nur wenige Epitaphien nachweisen. Eine Übergangsform

von der Grabplatte zum an die Wand gestellten Epitaph mit Andachtsbild stellt Jörg von

Freibergs Grabmonument von 1495 in Stams dar (Kat.-Nr. 30), das neben der Wappendarstellung

auch den gerüsteten Verstorbenen vor dem Schmerzensmann kniend zeigt; durch Spruchbänder

wird die Unterhaltung des auf Gnade hoffenden Verstorbenen mit seinem Heiland ausgedrückt.

Ein ähnliches gestalterisches Motiv – die Anrufung der Gnade Gottes in Form eines Spruchbands

in den Händen des Verstorbenen – lässt sich bereits auf einer Grabplatte aus Rattenberg aus dem

späten 14. Jahrhundert fassen124.

Um ein Epitaph im engeren Sinne könnte es sich bei einem verlorenen Grabdenkmal für

Lienhart von Helmstorff in Pfunds-Stuben von 1566 gehandelt haben (Kat.-Nr. 195†). Erhalten

haben sich dagegen ein epitaphartiges Votivbild der Familie Payr mit Wappen und langer Inschrift

von 1586 in der Totenkapelle von Prutz (Kat.-Nr. 209) sowie das Grabdenkmal der Familie

Zeiler am Friedhof der Pfarrkirche von Breitenwang von 1628 (Kat.-Nr. 333); in beiden Fällen

findet sich neben einem Andachtsbild auch die Stifter- bzw. Beterreihe der Familie des verstorbenen

Paares. Für die Aufstellung an einer Wand der Stiftskirche von Stams konzipierte man auch

das Grabdenkmal des Abtes Melchior Jäger von 1616 (Kat.-Nr. 80), das neben dem Inschriftenfeld

das mit einem Totenschädel unter der Mitra bekrönte Wappen des Abtes zeigt. Singulär für das

Oberland ist ein wohl aus der Werkstatt des Kaspar Gras stammendes Epitaph aus Metall in der

Pfarrkirche von Reutte für Kaspar Bissinger aus dem Jahr 1633 (Kat.-Nr. 335; vgl. allerdings auch

die indirekten Belege in Kat.-Nrr. 58† und 301). Dies ist umso bemerkenswerter, als in Innsbruck

ein potentes lokales Zentrum des Bronzegusses durchaus erreichbar gewesen wäre.

Nur in zwei Beispielen aus Schattwald lässt sich ein weiterer frühneuzeitlicher Typ von

Grabdenkmälern greifen. Es handelt sich dabei um zwei offenbar voneinander abhängige Grabkreuze

aus Stein von 1636, die jeweils mit einer Inschrift auf den Kreuzesarmen versehen sind (Kat.-Nr. 336f.).

6.1.2. Die Inschriften des Totengedenkens und ihr Formular

Das langlebige Standardformular von Grabinschriften125 als Sterbevermerk mit Namen des/der

Verstorbenen und vollständiger Angabe des Sterbetages findet sich im Bearbeitungsgebiet bereits

auf der Grabplatte des Herzogs Simon von Teck (Kat.-Nr. 8). Um 1400 werden dann erstmals

substantivische Attribute als Erweiterung greifbar, wie etwa das saltzmaier auf der Grabplatte des

Johannes Steinhauser (Kat.-Nr. 13). Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts findet sich in den Grabmälern

adeliger Verstorbener ein ständisch definiertes Epitheton als Zusatz beim Namen: Zunächst

ist es ein strenger ritter (Kat.-Nr. 19†), 1456 taucht in einem Denkmal der Freiberger in Stams der

Zusatz edl auf (Kat.-Nr. 20). 1464 folgt in einer Grabinschrift für Parzival von Annenberg die

Titulatur Edl vnd gestreng Ritter Herr (Kat.-Nr. 22†); in der Variante Edel Vnd Vest begegnet er im

Jahr 1493 bei einem anderen einflussreichen Niederadeligen aus Tirol, Sigmund von Neydeck

(Kat.-Nr. 27). Dass sich in diesen Prädikaten die soziale Stellung der Personen ausdrückte, zeigt

recht eindrücklich die Wappengrabplatte der Margarethe von Weichs, die 1494 als die edel fraw

bezeichnet wird, während ihr Mann nur herr jorig puhler genannt wird; offenbar ist sie im Gegensatz

zu ihm altadeliger Herkunft und ihre Familie nicht nur durch den Dienst als Pfleger sozial

aufgestiegen. Neu ist hier auch die dezidierte Nennung ihres Familienstandes als fraw witibin,

dessen Lesung aufgrund der Beschädigung des Steins in diesem Abschnitt jedoch unsicher bleiben

muss (Kat.-Nr. 29). Variationen der Titulaturen Edel und streng bzw. edel und fest gehören dann seit

Ende des 15. Jahrhunderts und im 16. Jahrhundert zum festen Formular adeliger Grabinschriften

(vgl. etwa Kat.-Nrr. 140f., 30, 33†, 294, 304, 190, 210 und 335). Seit Ende des 16. Jahrhunderts

verdichtet sich dieser Titel zu Erenuest oder edlvest und wird so auch mit und firnem ergänzt (vgl.

etwa Kat.-Nrr. 195†, 312, 222 und 245). Bei adeligen Frauen kann sich als Zusatz die Betonung

der ehelichen Tugenden in Form eines ernsam oder thugenreich dazu gesellen (Kat.-Nrr. 46 und

308). Aus dem Formular dieser Inschriften fällt die Grabinschrift des landfremden Hans Fugger

von 1633 heraus (Kat.-Nr. 92), der seinem Stand als Reichsgraf entsprechend als HOCH WOLGEBORN

bezeichnet wird; seine Grabinschrift endet zudem mit dem zur Sentenz gewordenen

lateinischen Bibelzitat O MORS QVAM AMARA EST AEMMORIA (!) TVA, das zwar im

Tiroler Oberland singulär ist, sich aber etwa im Epitaph des Göttweiger Abtes Matthias II. von

Znaim bereits im 16. Jahrhundert oder dem Epitaph des Daniel Knabl, Stadtrichters von Steyr,

von 1673 fassen lässt126. Im Laufe des 17. Jahrhunderts kommt es zu einer gewissen Aufweichung

der früher Adeligen beigegebenen Epitheta, wenn etwa die Mitglieder der Salzfaktorenfamilie

Zeiler sich 1628 als erenvest und fürnemb oder – im Falle der Gemahlin – als Eren-Thugentreich

bezeichnen (Kat.-Nr. 333). Davon abgesetzt begegnet das einfachere Erber, das sich für den offensichtlich

nicht-adeligen Michael Zobel 1636 in Schattwald nachweisen lässt (Kat.-Nr. 337).

Aus den wenigen Beispielen von Grabdenkmälern für Kleriker lässt sich nur schwer eine eigene

Titulatur ableiten. In den drei Beispielen des frühen 16. Jahrhunderts wird Priestern das

Attribut her oder wirdig her beigegeben (Kat.-Nrr. 296† und 298f.). Die knappen Initialen FSAS

für Frater Sigmund, den Abt von Schönthal, scheinen ein formularmäßiger Import aus dem

dortigen Kloster zu sein (Kat.-Nr. 93), wenngleich auch die Stamser Äbte kurze Inschriften auf

ihren Grabplatten bevorzugt zu haben scheinen (vgl. dazu das einzige erhaltene Fragment unter

Kat.-Nr. 107). Das WOLGELERT MAISTER, das sich in der Grabplatte des Ulrich von Tux von

1516 finden lässt (Kat.-Nr. 293), dürfte sich wohl nicht auf dessen Karriere als Geistlicher, sondern

eher auf sein Studium beziehen, wie auch das zweite Beispiel für eine solche Titulatur von 1622

nahe legt: Hier wird Leonhard Bernhart als EDL HOCHGELERT HERR genannt und in der

Inschrift zugleich als Doktor beider Rechte ausgewiesen (Kat.-Nr. 247).

Zu den Erweiterungen im Formular der Grabinschriften gehört seit dem 15. Jahrhundert ein

Segenswunsch, der erstmals auf einer Grabplatte von 1485 in der Form gott genad ir sel amen vorliegt

(Kat.-Nr. 23) und der danach in verschiedenen Varianten praktisch zum festen Kanon der

Grabinschriften gehört127. Dabei wird diese Formel im Laufe des 16. Jahrhunderts immer länger

(etwa 1566: denen baiden der almechtig gott genedig vnd barmherzig sein wel amen; Kat.-Nr. 308). Dem

Trend zu immer umfangreicheren Grabinschriften im Laufe des 16. Jahrhunderts entspricht nicht

nur die ausführliche Beschreibung versehener Ämter, wie sie etwa die Grabplatte des Georg von

Colaus in Tarrenz von 1556 bietet (Kat.-Nr. 53), sondern auch die in zwei Grabplatten aus Vils

nachweisbare Angabe der Sterbestunde (1544: zwischen 11 vnd 12 vr imdag, 1566: vm j vr jm tag;

Kat.-Nrr. 304 und 308). Auch die Nennung des Sterbealters gehört zu dieser zunehmenden Ausführlichkeit

des Formulars, wie es sich auf einer fragmentarisch erhaltenen Grabplatte des 15.

Jahrhunderts aus Vils oder am Grabmonument des Stamser Abtes Melchior Jäger findet (Kat.-Nrr.

301 und 80).

In zwei 1598 und 1617 datierten Grabdenkmälern aus dem Tiroler Oberland verändert sich

das Formular durch Aufnahme eines Setzungsvermerkes, d. h., dass eine weitere Inschrift beigefügt

wird, die den Verstorbenen als Auftraggeber des Monuments nennt (HAT ... DISEN

GRABSTAIN MACHEN LASSEN bzw. noch deutlicher auf den Zweck gerichtet: HAT ...

DISEN GRABSTAIN MACHEN LASSEN ZVR GEDECHTNVS; Kat.-Nrr. 222 und 245).

Diese Grabdenkmäler wurden also auch nach dem Zeugnis der Inschrift selbst zu Lebzeiten des

Toten durch diesen in Auftrag gegeben. Ist damit der Verstorbene bereits in den Mittelpunkt der

Inschrift gerückt, so denkt die Grabinschrift für Maria Magdalena von Hoheneck in Vils von

1629 (Kat.-Nr. 334) diese Entwicklung konsequent zu Ende, indem sie überhaupt in der Ich-Form

formuliert; die Wahl dieser ungewöhnlichen Perspektive dürfte wohl dadurch bedingt sein, dass

es sich um das Grabmonument einer Sechzehnjährigen handelt, weshalb die Inschrift auch nicht

in einer konventionellen Anrufung der göttlichen Gnade, sondern in der an die hinterbliebenen

Eltern gerichteten tröstlichen Feststellung Mir ist wol endet.

Andere Abweichungen vom einfachen Formular der Grabinschriften lassen sich offenbar durch

die Funktion des jeweiligen Grabdenkmals erklären. So beginnt die Inschrift auf der Gruftplatte

des Oswald von Schrofenstein 1497 in Landeck (Kat.-Nr. 142) mit der Grabbezeugung hie lit begrabn,

was auf die direkte Nähe zur tatsächlichen Ruhestätte des Leichnams hinweisen soll128.

Eine ähnliche Formulierung fand sich bereits auf der Grabplatte des Parzival von Annenberg 1464,

die eine Grabbezeugung ans Ende stellt: vnd hie begraben ligt (Kat.-Nr. 22†). In dieser Formulierung

zeigt sich offenbar, dass die Grabplatte von 1464 noch die Funktion einer Grababdeckung im

Boden übernahm – eine Aufgabe, die im Landecker Beispiel 1497 eine Gruftplatte übernommen

hat. Allerdings bringt hier auch die zugehörige Wappengrabplatte den Zusatz Der hie begraben ligt

(Kat.-Nr. 141).

Auf den zwei Grabmonumenten an Familienbegräbnissen in Stams findet sich die Erläuterung,

der Stein verschließe die Grablege des jeweiligen Geschlechts, sei dies wie bei den Herren von

Eben auf Latein (Sepvltvra dominorum de ebn) oder im Falle der Freiberger auf Deutsch eine begrebnus,

deren Bedeutung für die Memoria der Familie noch durch die Nennung nicht nur der

drei das Monument stiftenden Brüder, sondern auch von ir vater mutter vnd auch ir gemachln unterstrichen

wird (Kat.-Nrr. 15 und 20).

6.2. Glocken

Verglichen mit anderen Gebieten sind die Verluste an historischen Glocken im Tiroler Oberland

relativ gering; von den 57 beschrifteten Glocken sind lediglich 17, also etwas mehr als ein Viertel,

nur mehr kopial zu erschließen129. Überraschend ist die Verteilung der Glockeninschriften auf

die drei hier berücksichtigten Politischen Bezirke. Besonders fällt die hohe Zahl an Glocken im

ansonsten eher inschriftenarmen Bezirk Reutte auf. Hier stellen die Glockeninschriften ein

Viertel des gesamten epigraphischen Bestandes. Absolut gesehen lassen sich fast gleich viele Glocken

in den Bezirken Landeck und Reutte fassen. Deutlich bleibt dagegen der Bezirk Imst zurück,

der nur rund ein Fünftel der Glockeninschriften dieser Edition stellt (vgl. Tab. 6).

Dieses Ungleichgewicht dürfte sich am ehesten durch die Nähe des Bezirks Imst zur Landeshauptstadt

Innsbruck erklären lassen: Die Glockenablieferungen der beiden Weltkriege betrafen

insbesondere jene Glocken, die in weniger entlegenen Gebieten aufgehängt waren und somit

leichter in die Gießereien abtransportiert werden konnten. Offenbar war dies in den Bezirken

Landeck und Reutte nur mit so hohem Aufwand umzusetzen, dass man den Altbestand an Glocken

hier erfolgreicher bewahren konnte. Besonders schwierig war es für die Tiroler Denkmalschützer,

ganze Geläute zu erhalten; dies gelang jedoch insbesondere in Tannheim im Bezirk

Reutte, wo durch den Einsatz des Denkmalamtes unter Oswald Trapp das gesamte Löffler-Geläute

vor der Einschmelzung zu Rüstungszwecken im Zweiten Weltkrieg bewahrt werden konnte130.

Gerade von dieser Glockenaktion haben sich – wie bereits weiter oben erwähnt131 – im

Landeskonservatorat für Tirol zahlreiche Fotografien und Abpausungen der abgenommenen Glocken

erhalten, die u. a. die Zuordnung einer bislang weitgehend unbeachteten Glocke an die

Gießerei Heinrich Reinharts ermöglichten (Kat.-Nr. 70†).

Besonders erfreulich ist es, dass mit dem Erscheinen dieses Bandes nun erstmals wesentliche

Neuansätze für die Reihung der ältesten Tiroler Glocken erfolgen konnten: So gelang es nicht

nur, die Lesung des bislang als älteste Glocke Nordtirols geltenden Lermooser Instruments von

1411 zu stützen (Kat.-Nr. 281), sondern aufgrund inschriftenpaläographischer Überlegungen auch

noch mit einer bislang für deutlich jünger gehaltenen Glocke aus Lechaschau einen noch älteren

Vorläufer im Bezirk Reutte ausfindig zu machen (Kat.-Nr. 280). Beiden Glocken gebührt jedoch

nicht der Titel einer ältesten Glocke in Tirol, denn eine bislang im Wesentlichen unbeachtete

Glocke aus dem Dachreiter von Stams lässt ihren Ursprung Ende des 13. Jahrhunderts vermuten;

damit dürfte es sich sogar noch um eine Glocke aus dem Gründungsbestand des Klosters handeln

(Kat.-Nr. 5).

Auf die spezifischen Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Glockeninschriften im Oberland wird

später noch ausführlicher einzugehen sein132; im folgenden Abschnitt werden hingegen das Formular

der Glockeninschriften, die epigraphisch fassbaren Glockengießer und Fehler bei der Ausführung

gegossener Inschriften genauer betrachtet.

6.2.1. Formular der Glockeninschriften

Die Glockeninschriften sollten in den meisten Fällen die apotropäische Funktion des Glockenläutens

unterstreichen. Die älteren Glockeninschriften des 15. Jahrhunderts sind zunächst nur in

Latein abgefasst; danach entwickelt sich gerade auf Glocken zumeist ein Nebeneinander deutschsprachiger

und lateinischer Inschriften133. In der Frühen Neuzeit erhält dabei zumeist die lateinische

Inschrift einen apotropäischen Charakter, während die Gießernennung deutschsprachig abgefasst

wurde. Dies kann im epigraphischen Bestand entweder durch zwei getrennte Inschriften

oder durch eine in zwei unterschiedlichen Sprachen abgefasste Inschrift umgesetzt werden; dabei

finden zumeist unterschiedliche Schrifttypen Verwendung, also etwa eine Kapitalis für den lateinischen,

dagegen eine Fraktur für den deutschsprachigen Inschriftenteil.

Die ältesten Glockeninschriften bestehen vor allem aus einfachen Aneinanderreihungen von

Heiligennamen, wobei sich die Evangelisten besonderer Beliebtheit erfreuen (Kat.-Nrr. 5, 280

und 289). Unter den ebenfalls schon für das 15. Jahrhundert belegten Anrufungsformeln findet

sich mit Abstand am häufigsten eine Variation der Gebetsbitte O rex glorie Christe veni cum pace,

wobei Christe bisweilen auch entfällt (zu den ältesten Belegen in den drei Bezirken vgl. Kat.-Nrr.

280, 37 und 145). In der Beliebtheitsskala folgt nach diesen älteren Texten der Englische Gruß

Maria gratia plena dominus tecum, der sich erstmals 1484 auf einer Glocke aus Lechaschau findet

(Kat.-Nrr. 285, 151 und 231). Inhaltlich ähnlich begegnet die Anrufung Mariens auch in einer

kopial überlieferten gereimten deutschen Variante des 16. Jahrhunderts aus Holzgau: Maria Gottes

Zel Behüet Was Ich Gloc Ueberschel (Kat.-Nr. 315†). Mitunter wurde auch eine gemeinsame Anrufung

der Gottesmutter Maria und ihres Sohnes Christus ausgedrückt (Kat.-Nrr. 291 und 173).

Die Anrufung Christi kann vereinzelt mit jener des Heiligen Geistes zusammenfallen, wie 1524

auf einer Glocke aus Vils (Kat.-Nr. 291). Der Heilige Geist wird aber auch alleine apostrophiert

(Kat.-Nr. 302†). Auf den Heiligen Geist spielen auch die vereinzelt überlieferten Inschriften vom

Typ mentem sanctam spontaneam honorem deo et patriae liberationem an (Kat.-Nrr. 203 und 309). Daneben

finden sich zahlreiche andere apotropäische Inschriften mitunter hymnischen Zuschnitts,

die Gott als Weltenlenker anrufen (rector celi nos exaudi, 1494 in Lähn bei Bichlbach; Kat.-Nr. 288)

oder die Funktion der Glocke etwa als Wetterwenderin und Blitzabwehrerin thematisieren (Kat.-

Nrr. 255†, 307, 314† und 338†).

Eine Textsorte, die sich insbesondere im 17. Jahrhundert großer Beliebtheit als Glockeninschrift

erfreut und nur mehr indirekt auf den apotropäischen Charakter der Glocke eingeht, stellt der

Lobpreis Gottes dar, wie er erstmals im Oberland auf einer Löffler-Glocke aus Namlos von 1553

in Form des DEO SOLI GLORIA begegnet135. Eine verlorene Grinser Glocke von 1632 gehörte

mit ihrem Psalmenzitat ebenfalls zu dieser Gruppe (Kat.-Nr. 255†). Zum häufig gebrauchten Formular

erhebt einen am Rande hierher gehörigen Spruch der Innsbrucker Gießer Heinrich

Reinhart am Beginn des 17. Jahrhunderts; eine an seinen Instrumenten oft angebrachte Inschrift

lautet (wiederum in verschiedenen Varianten): Zu Gottes ehr und dienst geher ich, Heinrich Reinhart

zu Innsbruck gus mich (Kat.-Nrr. 90, 233, 238f. und 249), was sogar die Zuschreibung einer in

ihrer Inschrift nur mehr fragmentarisch greifbaren Glocke aus Wenns an seine Gießerwerkstatt

ermöglicht (Kat.-Nr. 70†).

Sehr selten sind hingegen Glockeninschriften, die keinerlei Gottesbezug aufweisen. Neben der

gelegentlich vorkommenden Angabe des Gussjahres oder lediglich des Gießers sei hier eine Inschrift

aus Fiss von 1581 als Beispiel für eine weitverbreitete gereimte Glockenrede zitiert: Aus

dem Feuer bin ich geflossen, zu Kempten bin ich gegossen (Kat.-Nr. 207). Auffällig am Formular der

Glockeninschriften ist, dass sie wesentlich häufiger den Gießer als den Stifter nennen.

6.2.2. Glockengießer

Blickt man auf die im Bearbeitungsgebiet vertretenen Glockengießer, so treten hier besonders

deutlich die über die Grenzen Tirols hinausreichenden kulturellen Verbindungen des Oberlands

zu Tage. Gerade die ersten namentlich bekannten Gießer des 15. Jahrhunderts stammen aus Ulm

( Johannes Frädenberger, Glocke in der Galtürer Pfarrkirche von 1441; Kat.-Nr. 132), aus Augsburg

(Stefan Wiggau, Lechaschau 1484, sowie Christian Kessler samt Hans und Laux Zotman,

Ladis 1499; Kat.-Nrr. 285 und 143) oder aus München (Ulrich von Rosen, Lähn bei Bichlbach

1494, Kat.-Nr. 288). Der nur einmal in einer kopial überlieferten Glockeninschrift von 1519 aus

Karres genannte Hans Reiter konnte nicht genauer zugeordnet werden (Kat.-Nr. 44†).

Der Aufstieg des Glockengusses in Tirol verbindet sich dagegen mit der ersten großen Glockengießerdynastie

des 16. Jahrhunderts in Innsbruck, der Familie Löffler. Deren Mitglieder

wurden nun rasch zu den Hauptlieferanten der Oberländer Glocken, auch wenn die Zuschreibung

einer Glocke aus Vils von 1524 an Mitglieder der Familie Löffler wohl nicht haltbar ist (Kat.-Nr.

300). In den folgenden Jahrzehnten kommt es zu zahlreichen Glockengüssen durch Gregor

Löffler und seine Söhne Hans Christoph und Elias, die in wechselnden Konstellationen Glocken

für die Kirchen in Weer (1553, heute in Namlos135), Berwang (1557) und Tannheim (1561) herstellen

(Kat.-Nr. 306f.). Mit Tannheim verbindet sich dann auch der Name der Löffler in besonderer

Weise, da sich hier das berühmte Löfflergeläute erhalten hat; es wurde 1580 von Hans

Christoph Löffler gegossen, aus dessen Gießerei sich auch eine große Anzahl weiterer Glocken

des Oberlands zwischen 1562 und 1590 erhalten hat (Kat.-Nrr. 192, 200, 203, 309–311, 207 und

63). Ein sehr produktives Mitglied der Familie war auch der bereits 1543 verstorbene Alexander

Löffler, der sich in den 1530er Jahren als selbständiger Gießer in Südtirol niederließ; von ihm

stammen zwei Glocken in der Nauderer Pfarrkirche (1533) und der Margarethenkapelle in Pians

(1539) (Kat.-Nrr. 173 und 177).

Einhergehend mit der Produktion der Löfflerschen Gießerei können wir gegen Ende des 16.

Jahrhunderts dann wieder vermehrt auswärtige Gießer epigraphisch nachweisen. So goss ein

Kemptner Gießer 1581 eine Glocke für Fiss (Kat.-Nr. 209†) und der Feldkircher Gießer Georg

Hauser lässt sich für 1591 und 1602 im Oberland nachweisen – damit ist es übrigens gelungen,

die Tätigkeit Georg Hausers bereits zwei Jahre früher als bisher nachzuweisen (Kat.-Nrr. 64† und

231). Aus Augsburg stammte auch Wolfgang Neidhart, der Gießer des Salzburger Domgeläutes,

der sich mit einer Glocke in Breitenwang von 1597 und einer in Barwies 1617 als Hersteller

greifen lässt (Kat.-Nrr. 314† und 81).

Die Löfflersche Gießerei in Innsbruck war mittlerweile von Heinrich Reinhart übernommen

worden, der mit seinen Glocken wiederum zahlreiche Aufträge für das Tiroler Oberland ausführte:

Nicht weniger als sieben Oberländer Glocken lassen sich für einen Zeitraum von 1602 bis

1626 diesem Gießer zuschreiben (Kat.-Nrr. 70†, 233, 238f., 325, 249 und 90). Unter den Innsbrucker

Gießern des 17. Jahrhunderts ist auch Friedrich Reinhart zu nennen, der 1637 zwei

Serfauser Glocken schuf (Kat.-Nrr. 260 und 261†). Nach ihm ist es vor allem Bartlmä (Bartholomäus)

Köttelath, mit dem sich die Innsbrucker Dominanz in der Glockenzulieferung gegen Mitte

des Jahrhunderts fortsetzt (Kat.-Nrr. 269, 339 und 278). Neben diesen Innsbrucker Gießern

lässt sich für Grins auch ein lothringischer Wandergießer, Elias Sermosius, mit zwei Glocken von

1632 fassen (Kat.-Nrr. 255† und 256†).

Eine Konstante des Tiroler Glockengießergewerbes stellt eine weitere bedeutende Innsbrucker

Glockengießerfamilie dar, deren Betrieb noch heute besteht: Es handelt sich um die Familie Grassmayr136.

Zwar haben sich von dieser aus dem Ötztal stammenden Familie keine Glocken aus dem

Editionszeitraum im Oberland erhalten, doch ist ihre Geschichte dennoch in zweifacher Hinsicht

für die vorliegende Edition von Belang: Einmal betreibt die Familie ein Glockenmuseum in Innsbruck,

in dem sich auch einige der hier aufgenommenen Oberländer Glocken erhalten haben;

andererseits ist das Stammhaus der Familie in Habichen reich mit Fassadenmalereien des 17. Jahrhunderts

verziert, die hier ebenfalls behandelt werden; dabei beziehen sich die Darstellungen

dieser Malereien durchaus auch auf das Gewerbe der Familie (Kat.-Nr. 95).

6.2.3. Fehler bei der Ausführung gegossener Inschriften

Eine Besonderheit der Glockeninschriften ist die offensichtlich besonders große Schwierigkeit

ihres korrekten Gusses bzw. die geringe Aufmerksamkeit, die dieser scheinbar mitunter genoss137.

So lassen sich immer wieder Defekte bei Ausführung der Inschriften feststellen; auch die Glocken

im Tiroler Oberland machen hier keine Ausnahme. Dies zeigt sich etwa an einer Glockeninschrift

aus der Pfarrkirche von Pettneu am Arlberg aus dem Jahr 1611: Hier wurde das IAR der Datierung

zu IRA verschrieben (Kat.-Nr. 238). Die wahrscheinlich aus dem späten 13. Jahrhundert stammende

Glocke im Glockenturm der Stamser Stiftskirche (Kat.-Nr. 5) trägt neben den in gewohnter

Leserichtung gegossenen Evangelistennamen auch ein SANCTA MARIA, das wohl

apotropäischen Vorstellungen entsprechend rückläufig in die Hohlform geritzt wurde, wobei das

retrograde C offenbar ein Versehen darstellt.

6.3. Kirchliche Ausstattungsgegenstände und liturgische Geräte

Zusammen mit den Inschriften auf Grabdenkmälern und Glocken gehören die beschrifteten

kirchlichen Ausstattungsgegenstände zu den drei etwa gleich großen Gruppen mit rund 15–18%

des Bestandes. Es versteht sich von selbst, dass sich hinter dieser Zahl die reiche Ausstattung insbesondere

der Pfarrkirchen im Tiroler Oberland verbirgt, und es verwundert wenig, dass gerade

das Kloster Stams mit seinen Beständen einen erheblichen Anteil zu dieser Inschriftengruppe

beiträgt. Allerdings fällt die hohe Zahl an Ausstattungsgegenständen hohen Alters auch in kleineren

Filialkirchen und Kapellen auf, die den künstlerischen Reichtum der Region in der Zeit

der Spätgotik und des Frühbarock spiegeln.

Die ältesten Inschriften dieser Gruppe befinden sich auf jenen Objekten, die mehr oder weniger

direkt mit den Anfängen der Zisterze Stams zusammenhängen. So wurde zumindest kopial

eine metrische Inschrift von 1288 überliefert, die sich auf dem Brunnen im Kreuzgang des

Stiftes befand; sie unterstreicht die besondere Bedeutung, die dem Brunnen im mittelalterlichen

Klostergebäude zukam (Kat.-Nr. 4†). Unmittelbar aus der Gründungsausstattung stammt vielleicht

auch ein heute im Stiftsmuseum aufbewahrter „Lasterteller“, eine sogenannte Hansaschüssel, die

in grober Gravur die Namen von vier darauf abgebildeten Lastern wiedergibt (Kat.-Nr. 6).

Im 14. Jahrhundert bricht die Überlieferung dieser Inschriftengattung ab, um erst wieder mit

dem Bauboom der Spätgotik seit der Mitte des 15. Jahrhunderts und einer zugehörigen Welle

neuer Kirchenausstattungen einzusetzen. Doch liegt der sehr frühe Beleg einer Jahreszahl in arabischen

Ziffern auf einer deutlich älteren, romanischen Madonna noch vor diesem Zeithorizont.

Die an der Rückseite der Statue in der Serfauser Wallfahrtskirche eingeritzte Jahresangabe (1)427

bezieht sich wahrscheinlich auf eine farbige Neufassung der Plastik (Kat.-Nr. 126).

Unter den hierher gehörenden epigraphischen Zeugnissen des 15. Jahrhunderts befinden sich

dann auch wieder mehrere Stamser Objekte. Eine Kreuzigungstafel von 1430/40 im Stiftsmuseum,

die ein Pendant in der etwas früheren Wiltener Kreuzigung im Unteren Belvedere in Wien besitzt,

weist vor allem ein Spruchband mit dem vere filius dei erat iste auf und bezieht die Szene damit

direkt auf einen bestimmten Moment in den Evangelien (Kat.-Nr. 18). Ein epigraphisch ähnlich

aufbereitetes Thema findet sich auch in einer Wandmalerei in der Stubener Pfarrkirche (Kat.-Nr.

147), was die Bindung des Inschriftenformulars an die Ikonographie (und nicht deren Bindung

an den Inschriftenträger) belegt. Ähnlich verhält es sich bei einem 1595 datierten Bergkristallkreuz,

das neben der Stifterinschrift die Worte Christi am Kreuz ELI, ELI, LAMMAA SABTHANI

aufweist (Kat.-Nr. 66). Ebenfalls im Stiftsmuseum Stams befindet sich auch ein Pedum

von 1603 mit Initialen (des ausführenden Handwerkers?) und Jahreszahl an der Oberseite der

Krümme (Kat.-Nr. 71). Eine Reihe von Abtportraits des frühen 17. Jahrhunderts im Klausurtrakt

des Stiftes weist neben erneuerten Hauptinschriften als Originalbestand mehrere Inschriften als

Texte der im Bild dargestellten aufgeschlagenen Bücher und Briefe auf (Kat.-Nr. 99–106 und

113).

An Inschriften auf liturgischen Gewändern ließ sich nur ein einziges, wenn auch aufgrund

seiner Machart besonderes Beispiel fassen, eine wohl für den Vollzug der Freiberger Jahrtagverbindlichkeiten

in Stams vorgesehene Kasel mit einer nach einem Vesalschen Vorbild gestalteten

Skelettfigur und Stifterinschrift von 1623 (Kat.-Nr. 88). Sie ähnelt einem Stück in Kremsmünster

aus der Werkstatt des Augsburger Meisters Johann Jakob Pfalzer, der wohl auch das Stamser Objekt

anfertigte.

In drei Fällen haben sich knappe Inschriften auf Prozessionsstangen erhalten, die aus Galtür

(1598) bzw. aus Serfaus (1617) stammen (Kat.-Nrr. 224 und 244†). Ähnlich wie die Inschriften

auf den sogenannten Pestleuchtern der Pfarrkirche von Breitenwang, die ebenfalls in das 17. Jahrhundert

datieren (Kat.-Nr. 322), handelt es sich dabei um bisweilen um Initialen erweiterte einfache

Jahreszahlen. Die Initialen dürften dabei wohl auf die Stifter oder die ausführenden Handwerker

hinweisen. Als Stifter zweier Objekte (ein Kruzifix am Triumphbogen, eine Georgsfigur)

für die Kapelle St. Georgen ob Tösens wird inschriftlich ein Jörg Schwarz ausgewiesen (Kat.-Nrr.

254 und 257).

Zur Kirchenausstattung im weiteren Sinn gehören Inschriften wie jene am Eisengitter einer

Kapelle in Prutz von 1615, die den ausführenden Schlosser nennt, sowie zwei Inschriften auf

einem Beichtstuhl (Stifterinschrift von 1648) aus Landeck und einem Sakristeischrank ( Jesusmonogramm

von 1653) aus Silz (Kat.-Nrr. 243, 272 und 111).

Bei dem einzigen Reliquiar aus dem Untersuchungszeitraum, auf dem sich eine Inschrift ausmachen

ließ, handelt es sich um ein kurioses Stück: Das wohl um 1600 entstandene Stephanus-

Reliquiar mit einer wahrscheinlich einer karolingerzeitlichen Schenkung entstammenden Reliquie

aus Kloster Prüm fand durch die Wirren der Koalitionskriege seinen Weg in die Pfarrkirche

von Ischgl. Auf dem kostbaren Armreliquiar befindet sich ein vollrundes Sichtfenster mit der

Umschrift BRACHIVM S(ANCTI) STEPHANI PROTO MARTGRIS (Kat.-Nr. 230).

6.3.1. Taufsteine

Haupttypen orientierten Taufsteine dar, die trotz der Umbauten etwa des Barock oder des 19.

Jahrhunderts noch häufig im Oberland erhalten blieben. Hier lassen sich formal vor allem die

Objekte in Serfaus, Elbigenalp und Holzgau, die ein halbkugelförmiges Becken aufweisen, von

den spätgotischen polygonal gestalteten Beispielen unterscheiden. Der Taufstein in der Serfauser

Wallfahrtskirche fällt dabei sowohl durch sein höheres Alter (1403?) als auch durch die Nennung

seines nicht näher zu identifizierenden Stifters (?), Hans Waltl von Serfaus, als ungewöhnlich auf

(Kat.-Nr. 124). Dagegen sind die Taufsteine aus Holzgau (zwischen 1435 und 1439) und Elbigenalp

(1440) von der äußeren Gestaltung her direkt voneinander abhängig (Kat.-Nr. 283f.). Der

epigraphische Befund zeigt jedoch erhebliche Unterschiede: Während die Inschrift in Holzgau in

deutscher Sprache abgefasst wurde und direkt auf den ausführenden Handwerker oder wohl eher

den Stifter hinweist (disen stain hat gemacht), ist die Inschrift am Taufstein in Elbigenalp in Latein

gehalten und bezieht sich auf die liturgische Funktion des Beckens. Damit drückt sich in den

Taufsteinen sowohl die Verbundenheit als auch die Konkurrenz der beiden Pfarrkirchen aus,

deren Pfarrsprengel erst 1401 vom Bischof von Augsburg getrennt worden waren138. Bemerkenswert

ist, dass der ältere Taufstein offenbar in der jüngeren, abgespaltenen Pfarre Holzgau entstand,

woraufhin man sich offensichtlich in Elbigenalp nicht nur genötigt sah, einen vergleichbaren

Gegenstand anfertigen zu lassen, sondern sich auch gleich durch eine lateinisch abgefasste Inschrift

von der jüngeren Pfarre zu distinguieren.

Die jüngere, spätgotische Gruppe mit oktogonalem Becken lässt sich im 16. Jahrhundert mit

den fünf Exemplaren in Landeck (1506?), Nassereith (1507), Fließ (1523), Kappl (1575) und Rietz

(1581) belegen (Kat.-Nrr. 158, 39, 167, 201 und 62); ihr oktogonaler Aufbau verweist auf die Acht

als Zahl der Erlösung, an der der Täufling durch das hier gespendete Sakrament Anteil hat139.

Die spätgotischen Tauf becken besitzen zumeist eine Datierung und mehrere Wappendarstellungen,

die mit den Namen der jeweiligen Geschlechter und Herrschaften versehen wurden. Nur

im Falle des Kappler Taufsteins findet sich auch eine Inschrift, die – wie am älteren Taufstein in

Elbigenalp – direkt auf die Funktion des Gegenstandes abhebt.

6.3.2. Altäre

Unter den kirchlichen Ausstattungsgegenständen nehmen die Altäre einen besonderen Platz ein;

auf ihnen findet sich häufig eine große Anzahl von Inschriften. Wie bei den Wandmalereien140

handelt es sich dabei häufig um Tituli zu Heiligenfiguren (etwa Kat.-Nrr. 11, 327† und 263),

vereinzelt umgeformt in eine Heiligenanrufung wie am linken Seitenaltar der Hüttkapelle in

Pflach aus der Zeit um 1618 (Kat.-Nr. 326†). Im Gegensatz zu den Darstellungen der Wandmalereien

finden sich auf den Altarblättern jedoch häufig Details, deren Darstellung durch die andere

Maltechnik auf Holz bzw. Leinwand ermöglicht wird. Hierzu zählt etwa das häufig wiederkehrende

Motiv der Engel mit Notenblatt in der Hand; dabei tragen diese Notenblätter neben

Noten auch häufig den Text des Liedes. Insbesondere die Anfangszeilen des Gloria tauchen hier

entsprechend der Verkündigung an die Hirten nach dem Lukasevangelium141 auf, so im Weihnachtsbild

des „Defensoriums“ in Stams (1426), der Mitteltafel des ehemaligen Hochaltars der

Landecker Pfarrkirche (1504) und auf dem um 1620 entstandenen sogenannten Feldaltar Erzherzog

Maximilians III. in Stams (Kat.-Nrr. 17, 153 und 82). Auf der „Grussit-Tafel“ in Stams

mit der Darstellung einer Marienkrönung von 1388 (?) findet sich hingegen der Text des Hymnus

Regina celi letare in den Händen der Engel (Kat.-Nr. 11). Zu den durch die Maltechnik ermöglichten

epigraphischen Details gehören zudem versteckte, oftmals nur wenige Millimeter große

Inschriften wie jener aus gemalten Perlen geformte Titulus, den nur der aufmerksame Betrachter

bei intensivem Studium der Stamser Grussit-Tafel im Kronreif der Hl. Agnes vorfinden kann.

Auch die Gewandsauminschriften auf der Mitteltafel des Landecker Hochaltars von 1504 sind hier

zu nennen (Kat.-Nr. 153).

Häufig finden sich gut sichtbar angebrachte Stifterinschriften auf den Altären, so auf dem

heute im Meraner Stadtmuseum aufbewahrten Altar der Landecker Burgkapelle von 1537, am

rechten Seitenaltar der Martinskapelle in Tschafein von 1624, dem vom Stamser Abt Paul Gay

1633 gestifteten Altar mit dem Amplexus des Hl. Bernhard von Clairvaux in Haiming, auf dem

rechten Seitenaltar der Leonhardskapelle in Nauders von 1651 oder an zwei Altären der Landecker

Burschlkirche von 1651 bzw. 1652 (Kat.-Nrr. 174, 248, 94, 258, 274f.).

Neben diesen ausführlichen Inschriften lassen sich auch einfache Datierungen der Objekte

finden, wie dies etwa am Stamser Hochaltar und zwei weiteren Altären des Oberlands der Fall

ist (Kat.-Nrr. 77†, 78 und 153). Die Datierung wird mitunter von einer Nennung der ausführenden

Künstler oder deren Signatur begleitet; besonders ausführlich geschah dies etwa an der Rückseite

des Altares in der Rochuskapelle in Biberwier von 1618 (Kat.-Nr. 324) und am ehemaligen

Altarbild aus der Annakapelle in Vils von 1625 (Kat.-Nr. 330).

Unter den Altären lassen sich zwei aus epigraphischer Sicht besonders bemerkenswerte Fälle

herausgreifen. Zum einen handelt es sich dabei um den bereits genannten „Feldaltar“ Erzherzog

Maximilians III. aus der Zeit um 1620, der neben der hohen Qualität der Darstellung auch längere

Inschriften mit ähnlich hohem Anspruch aufweist (Kat.-Nr. 82). Andererseits ist hier wiederum

das „Defensorium“ aus Stams zu nennen. Als Vorlage für diesen 1426 gestifteten Altar

diente ein zeitgenössischer Traktat, das „Defensorium Inviolatae Virginitatis Mariae“ des Wiener

Dominikaners Franz von Retz, was ein kompliziertes Bild-Text-Programm ergab. Ziel des Traktats

– und damit des hier besprochenen Altars – ist es, mit Exempla aus dem Alten Testament

sowie aus der Tier- und Pflanzenwelt die Möglichkeit der Jungfräulichkeit Mariens zu belegen.

Der Stamser Altar stellt zugleich die älteste Überlieferung dieses Traktats dar, da der Urtext des

Franz von Retz verloren ging. Umso verwunderlicher ist es, dass die Forschung bislang nur

wenig Notiz von diesem singulären Denkmal genommen hat (Kat.-Nr. 17).

6.4. Inschriften an Gebäuden

Mit rund 31% der Katalognummern handelt es sich bei den Inschriften an Gebäuden um die mit

Abstand größte Inschriftengattung des Tiroler Oberlands; auf die Besonderheit dieses Umstands

insbesondere im Gegensatz zu den ostösterreichischen Inschriftenlandschaften ist bereits weiter

oben hingewiesen worden142. Gerade die reichen spätgotischen Wandmalerei-Zyklen im Innenund

Außenraum der Kirchen, aber auch die Tradition der Fassadenmalereien an repräsentativen

Bauern- und Wirtshäusern im Frühbarock spiegeln sich in dieser Dominanz der Gebäudeinschriften.

Da es sich damit um den wichtigsten Bereich der epigraphischen Überlieferung aus den

Bezirken Imst, Landeck und Reutte handelt, wird hier vor der Besprechung der Inschriften getrennt

nach dem kirchlichen und profanen Bereich (Kapitel 6.4.2. und 6.4.3.) die Überlieferung

insbesondere der gemalten143 Inschriften an Gebäuden problematisiert.

6.4.1. Überlieferungsproblematik der (gemalten) Gebäudeinschriften

Die unterschiedliche Gewichtung der Inschriftengattungen gegenüber dem ostösterreichischen

Raum bringt es mit sich, dass die Bearbeiter dieses Bandes anderen Hauptschwierigkeiten bei der

Aufnahme gegenüberstanden, als dies in Ostösterreich der Fall ist. Handelt es sich bei den dort

vorrangig auftretenden Grabdenkmälern naturgemäß vor allem um steinerne Zeugen der Vergangenheit,

bringen die zumeist gemalten Gebäudeinschriften in viel größerem Ausmaß die Probleme

fragmentarischer Erhaltung mit sich. Die die größte Gruppe unter den Gebäudeinschriften

ausmachenden Beischriften zu Wandmalereien haben – fast durchwegs in Secco-Technik ausgeführt

– nur in wenigen Fällen keine Beschädigungen erlitten. Elga Lanc fasste das Problem folgendermaßen

zusammen: „Dass Schriftzeilen naturgemäß erst nach Fertigstellung der Wandgemälde

in Spruchbändern über der Malschicht bzw. an der Wand aufgetragen wurden, hatte ihre

geringere Haftung auf dem bereits trockenen Grund zur Folge, weshalb ein großer Teil von ihnen

verloren ging.“144 Zu diesen Schwierigkeiten der Erhaltung im engeren Sinne treten jedoch auch

gerade im ländlichen Raum oft unsachgemäß ausgeführte Restaurierungen hinzu. Hat eine

mittelalterliche Wandmalerei Jahrhunderte lang etwa unter barockem Putz überdauert, so folgt

der Aufdeckung nicht selten eine Restaurierung, bei der die Inschriften eine unbedarfte Behandlung

im Sinne besserer Lesbarkeit der Texte erfahren; gerade das durchaus wohlwollende Nachziehen

vermeintlich sicher erkennbarer Buchstabenteile hat bei Schriften wie der gotischen Minuskel

deren praktisch totale Unlesbarkeit zur Folge, auch wenn der optische Gesamteindruck der

Schrift oberflächlich erhalten blieb. So ist etwa eine spätgotische Grabinschrift an der Imster

Pfarrkirche kaum mehr sinnvoll zu lesen, obwohl die Buchstaben deutlich erkennbar zu sein

scheinen (Kat.-Nr. 24). Ein abschreckendes Beispiel stammt aus der Pfarrkirche von Umhausen:

Eine Bildunterschrift aus dem 16. Jahrhundert lässt sich hier nach mehrfacher Überarbeitung nur

mehr als möLeherKVPrl lesen – auch eine epigraphische Detailuntersuchung kann hier nichts mehr

zur Klärung der ursprünglichen Inschrift beitragen145. Ein weniger dramatisches Beispiel dafür

sind zwei der Inschriften (nämlich III und IV) auf dem Zeiler-Epitaph am Friedhof der Pfarrkirche

Breitenwang (Kat.-Nr. 333). Doch selbst bei sachgemäßer Restaurierung nicht nur der

bildlichen Darstellungen, sondern auch von deren Beischriften bleiben grundsätzliche Probleme

der Konservierung bestehen, wie eine Wandmalerei in der Pfarrkirche von Stuben zeigt: Spruchbänder

auf einem der gotischen Wandgemälde, die 1912 aufgedeckt wurden, waren nach der

Restaurierung von 1970 noch ausgezeichnet zu lesen – heute belegen dies nur mehr die damals

angefertigten Fotos aus dem Bildarchiv des Landeskonservatorats für Tirol in Innsbruck (Kat.-Nr.

148). Die Notwendigkeit der möglichst eingehenden Aufnahme gerade der gemalten Inschriften

wird am Bestand des Tiroler Oberlandes somit überdeutlich.

6.4.2. Inschriften in und an Kirchen

Grundsätzlich lassen sich nach Elga Lanc Inschriften in bzw. bei Wandmalereien in zwei große

Gruppen trennen: Die Inschriften, die weitgehend unabhängig von Wandmalereien angebracht

wurden, und jene, die im unmittelbaren Kontext mit der Malerei stehen, sich direkt inhaltlich

auf diese beziehen oder diese ergänzen146.

Zur ersteren Gruppe gehören etwa die Weiheinschriften bzw. Reliquienkataloge, die sich in

der romanischen Mittelapsis der Stamser Stiftskirche aus dem späten 13. Jahrhundert und in St.

Georgen ob Tösens aus dem späten 15. Jahrhundert erhalten haben (Kat.-Nrr. 2 und 135). Die

gemalten Inschriftenfelder in St. Georgen beinhalten dabei im Gegensatz zur Stamser Weiheinschrift

neben der ausführlichen Reliquienaufzählung auch den Namen des ausführenden Malers,

Marx (Danauer) aus Innsbruck.

Eine große Anzahl von Inschriften an kirchlichen Bauten machen die Bauinschriften aus, die

sich äußerst zahlreich insbesondere aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und aus dem 16.

Jahrhundert erhalten haben. Diese bestehen zumeist aus einer einfachen Bauzahl, werden jedoch

bisweilen mit der Nennung des Stifters oder der Stifterinitialen bzw. den Initialen des ausführenden

Malers versehen. Die erhaltenen und kopial überlieferten Bauinschriften finden sich vor allem

im Innenraum der Kirchen, wesentlich seltener an der Außenwand des Kirchenschiffs – ein Ungleichgewicht,

das sich auch unter Berücksichtigung der etwas häufigeren Bauinschriften auf

Türmen nicht ganz ausgleicht. Damit scheint in Tirol der Außenbau von Kirchen bei der Anbringung

von Bauinschriften eine untergeordnete Rolle gegenüber dem Innenraum gespielt zu

haben147. Der Großteil aller Bauinschriften wurde direkt auf den Putz gemalt; wesentlich seltener

verewigte man sie in Stein oder auf Holz, wie etwa 1596 an der Holzdecke der Nauderer Leonhardskapelle

(Kat.-Nr. 220). Blickt man auf die zeitliche Verteilung der insgesamt 18 Bauzahlen,

so stellt man einen gewissen Einbruch um die Mitte des 16. Jahrhunderts fest. Diese Zäsur lässt

sich damit erklären, dass nach dem spätgotischen Bauboom des 15. und frühen 16. Jahrhunderts

in der Zeit der frühen Konfessionalisierung nur wenige Kirchenbauten in Tirol entstanden oder

renoviert wurden; als dann mit dem Frühbarock und der Gegenreformation zu Ende des 16.

Jahrhunderts und vor allem im 17. Jahrhundert neuer Schwung in den Tiroler Kirchenbau kam,

nahmen auch die Bauinschriften wieder deutlich an Zahl zu. Worauf die Bauinschriften und vor

allem die Bauzahlen konkret hinweisen, lässt sich dabei nur aus dem jeweiligen Kontext erschließen:

Sie können sich sowohl auf die Erbauung des Gesamtgebäudes, eines Gebäudeteils, eine

Renovierung, als auch auf eine Ausmalung beziehen. Zur Vorsicht bei der Zuordnung mahnt ein

Beispiel aus der Rochuskapelle in Reutte: Die dort sichtbare Bauzahl 1526 kann sich kaum auf

die Erbauung der Kapelle beziehen, da diese überhaupt erst 1619 errichtet wurde. Vielleicht

handelt es sich hierbei also um eine Spolie aus einer Vorgängerkapelle (Kat.-Nr. 303).

Weit komplexer stellt sich jedoch die zweite Gruppe mit jenen Inschriften dar, die in direktem

Zusammenhang mit der Anbringung von Wandmalereien stehen, diese kommentieren oder ergänzen

und somit einen integralen Bestandteil von deren Ikonographie darstellen. Hierunter

fallen zunächst alle Tituli, wie etwa die Nennung des Hl. Daniel in der Imster Friedhofskapelle

und an der Außenwand der dortigen Pfarrkirche jeweils vom Ende des 15. Jahrhunderts (Kat.-Nrr.

26 und 36) oder bestimmte Teile der Wandmalereien in St. Georgen ob Tösens von 1482 und

1496 (etwa Kat.-Nr. 138f.).

Etwas aufwändiger sind bereits die in Spruchbändern eingeschlossenen Inschriften. Dabei kann

es sich durchaus auch um eine Art Titulus handeln, etwa in den Spruchbändern der Evangelistensymbole,

wie sie in mehreren Chorgewölben spätgotischer Kirchen und Kapellen im Oberland

vorkommen. Beispiele hierfür sind die Wallfahrtskirche von Serfaus mit Wandmalereien aus der

Zeit um 1360 (Kat.-Nr. 123), die Inschriften in der Stubener Pfarrkirche aus dem späten 15. Jahrhunderts

(Kat.-Nr. 146) oder in der Fernsteinkapelle vom Ende des 15. Jahrhunderts (Kat.-Nr.

65). In Prutz findet sich hingegen ein Apostelzyklus mit Teilen des Glaubensbekenntnisses von

1637 (Kat.-Nr. 259), dem man das ältere Apostelcredo in Pians aus der Zeit um 1420 zur Seite

stellen kann (Kat.-Nr. 125). Häufig sind auch Dialoge zwischen den handelnden Figuren in den

Spruchbändern präsent, so etwa zwischen Maria und dem Engel bei der Verkündigung (St.

Georgen ob Tösens; Kat.-Nr. 138) oder Maria und Elisabeth (Pfunds-Stuben; Kat.-Nr. 149). Zu

dieser Gruppe von Inschriften gehören auch die ältesten Inschriftenfragmente dieser Edition in

der Leonhardskapelle in Nauders (Kat.-Nr. 120).

Nicht immer, aber doch häufig werden auch Stifterinschriften mit Heiligenanrufungen in

Spruchbändern überliefert. Der älteste Fall solcher Stifterinschriften in Wandmalereien findet sich

in der Wallfahrtskirche in Serfaus aus dem 14. Jahrhundert, sowohl im Langhaus, wo der Stifter

neben einer Kreuzigungsszene ein Spruchband mit dem Text MISERERE MEI in den Händen

hält (Kat.-Nr. 121), als offenbar auch im Chor, wo sich die Inschriften jedoch nur mehr sehr

fragmentarisch erhalten haben (Kat.-Nr. 122). Eine Bauzahl gemeinsam mit einer solchen Stifterinschrift

findet sich am Westportal der Pfarrkirche von Landeck aus dem Jahr 1506; hier haben

wir es allerdings nicht mit einer Heiligenanrufung, sondern nur mit den Namen des Stifterpaares

zu tun (Kat.-Nr. 154). Im Formular der Stifterinschriften scheint – wie hier in Landeck – die

klassische Heiligenanrufung im 16. Jahrhundert außer Mode zu kommen. Dagegen kann man

durchaus den Segenswunsch für die Seelen der Stifter vorfinden (Kat.-Nr. 165†), und auch eine

ausführlichere Vorstellung der Stifter über die reine Nennung ihrer Namen hinaus kommt im 17.

Jahrhundert zunehmend in Gebrauch (Kat.-Nrr. 321).

Wie bereits im Kapitel über die Inschriften auf kirchlichen Gegenständen angedeutet148, finden

sich auch in den Wandmalereien immer wieder Umschriften, die den Inhalt der Ikonographie

genauer charakterisieren; ein Beispiel sind die Worte Christi am Ölberg in der entsprechenden

Wandmalerei in der Stubener Pfarrkirche (Kat.-Nr. 148). Solche Umschriften treten jedoch nicht

nur innerhalb der Wandmalereien selbst auf (und hier dann zumeist wie in Stuben in einem

Spruchband), sondern können auch in einem Rahmen neben oder unter dem Bild auftauchen.

Zur Illustration seien hier die Christophorus-Fresken an der Außenseite der Kirchengebäude gesondert

genannt. Ein solcher monumentaler Christophorus aus dem 14. Jahrhundert findet sich

an der Außenwand der Pfarrkirche in Umhausen; in einem die Wandmalerei umschließenden

Bord findet sich hier auch eine Inschrift, die auf die im Mittelalter verbreitete Legende Bezug

nimmt, der Anblick des Heiligen schütze vor plötzlichem Tod (Kat.-Nr. 9). Dass die Christophorus-

Darstellungen im Oberland vor allem auf eine aufgrund der Gefahren des Reisens über die

Alpenpässe gesteigerte Frömmigkeit zurückzuführen seien, wie jüngst behauptet worden ist149,

stellt nicht zuletzt das relativ frühe Haiminger Beispiel in Frage, liegt Haiming doch nicht an der

klassischen Nord-Süd-Route durchs Tiroler Oberland. Im Gegenteil, bei der Verehrung des Hl.

Christophorus handelt es sich um ein geographisch weit verbreitetes Phänomen des Spätmittelalters

und der frühen Neuzeit150, wie nicht zuletzt auch vergleichbare Stücke in der Druckgraphik

belegen, die eine Verehrung des Heiligen zum Schutz vor plötzlichem Tod auch im privaten

Rahmen ermöglichten151.

Häufig finden sich Kombinationen der bisher genannten Typen, also von Tituli, Spruchbändern

und Umschriften, so etwa in den umfangreichen, meist spätmittelalterlichen Wandmalereizyklen

wie in Pians (Kat.-Nr. 125) oder den frühbarocken Malereien von St. Vigil in Obsaurs

(Kat.-Nrr. 169†, 213, 226, 241 und 251), aber auch in der schon mehrfach genannten Pfarrkirche

von Stuben. Hier lässt sich im epigraphischen Bestand auch eine Besonderheit greifen, die für die

ausführenden Künstler des Zyklus’ rund um den Maler Martin Enzelsberger charakteristisch erscheint:

Die Tituli sind hier nicht in Spruchbändern oder Architekturelementen, sondern im

Heiligenschein der Figuren versteckt (vgl. etwa Kat.-Nr. 148f.). Die Darstellung von Engeln mit

Spruchbändern, wie sie auch in den Tafelbildern (etwa am „Defensorium“, Kat.-Nr. 17, oder dem

Annenaltar aus dem Ferdinandeum, Kat.-Nr. 153) vorkommen, finden sich auch in den Chormalereien

von Pians (Kat.-Nr. 125); dabei wird ein beliebtes Motiv spätmittelalterlicher Ikonographie

aufgegriffen152.

Häufiger greifbar, leider aber nur mehr selten original (und dann zumeist fragmentarisch)

erhalten sind auch Wandmalereien mit Stifter- bzw. Beterreihen, die die Namen der Personen

über ihrem Kopf aufweisen. Solche Beterreihen lassen sich kopial noch für Oswald von Schrofenstein,

seine Frau Praxedis von Wolkenstein und ihre Kinder an der Landecker (Kat.-Nr. 156†)

sowie für Walter Hendl an der Imster Pfarrkirche (Kat.-Nr. 32) greifen. Zumindest fragmentarisch

haben sich solche Beterreihen an den Wänden von St. Vigil in Obsaurs erhalten (Kat.-Nrr. 212f.

und 225).

6.4.3. Fassadendekorationen und Bauinschriften an Profangebäuden

In vielerlei Hinsicht entsprechen auch die Bauinschriften an profanen, öffentlichen wie privaten

Gebäuden dem Befund in Kirchen; ihr häufiges Auftreten im Bearbeitungsgebiet und auch ihre

durchaus vorhandenen Eigenheiten lassen es dennoch sinnvoll erscheinen, ihnen ein eigenes

Unterkapitel der Einleitung zu widmen. Gerade die Inschriften im Kontext der reichen Fassadenmalereien

besonders prunkvoll gestalteter Häuser im Oberland sind hier als Spezifikum der Tiroler

Epigraphik zu nennen153.

Zur großen Gruppe der kurzen Bauinschriften zählen auch im weltlichen Bereich vor allem

die Bauzahlen, die manchmal mit einem Spruch oder einer Wortdevise versehen werden; im 17.

Jahrhundert werden sie mitunter mit Initialen und/oder dem Jesusmonogramm kombiniert.

Dabei handelt es sich zumeist um gemalte Inschriften, doch wurden sie ähnlich wie im kirchlichen

Bereich vereinzelt auch eingemeißelt, um dann zumeist mit Farbe nachgezogen zu werden. Man

brachte die Bauinschriften gerne an der Außenseite von Gebäuden wie etwa Wohnhäusern oder

Scheunen an, wobei der Platz über einem Fenster sich offenbar der größten Beliebtheit erfreute.

In geschnitzter Form treten Bauinschriften aus dem 17. Jahrhundert vor allem in Dachbalken bzw.

an den Holzgiebeln von Oberländer Häusern auf, wobei zumeist eine Jahreszahl mit dem Namen

der Besitzer das knappe Formular bildet (Kat.-Nrr. 76, 83 und 91). Zu den beliebtesten Orten für

einfache Bauzahlen im Außenbereich gehören seit dem 16. Jahrhundert auch Hausdurchfahrten,

Stadt- und Burgtore (Kat.-Nrr. 305†, 202 und 206). Eine längere Bauinschrift an einem solchen

Ort weist die marmorne Inschriftentafel an der Ehrenberger Klause von Erzherzog Maximilian

III. von 1609 auf (Kat.-Nr. 320). Im Inneren von Gebäuden trifft man vor allem in den von allen

Hausbewohnern und -besuchern gleichermaßen genutzten Teilen des Baus auf Bauinschriften,

etwa im Balken über einem Stiegenaufgang oder einer Gangwand (Kat.-Nrr. 168, 205† und 74†),

aber auch wie im Falle der Burg Bideneck in Fließ im Rahmen der repräsentativen Ausstattung

einer Stube (Kat.-Nr. 175†).

Bei einem Blick auf die zeitliche Verteilung dieser Bauinschriften fällt das deutlich frühere

Auftreten als im kirchlichen Bereich auf: Während in letzterem Zusammenhang erst in den

letzten beiden Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts vermehrt Bauzahlen auftreten, lassen sich mit den

Bauinschriften von Burg Berneck (1437; Kat.-Nr. 128f.) sowie eines Hauses in Fiss (1459; Kat.-Nr.

133) frühere profane Beispiele anführen. Auch der Einbruch in der Mitte des 16. Jahrhunderts

fällt hier weniger stark aus als im kirchlichen Bereich; allerdings gibt es auch hier eine sogar noch

deutlichere Zunahme im 17. Jahrhundert. Deutet dieser Befund auf die hohe Kontinuität der

Bautätigkeit im Oberland in den letzten hier berücksichtigten Jahrhunderten hin, die sogar jene

der oft umgestalteten Kirchen übertrifft, so zeigt gerade die Arbeit an diesem Inschriftenband

zugleich auch den rasanten Verfall dieses epigraphischen Erbes in den letzten, mit dem ökonomischen

Aufschwung durch den Tourismus verbundenen Jahrzehnten. Wesentlich häufiger als im

kirchlichen Bereich lässt sich hier eine durchaus rezente Zerstörung nachweisen, und oftmals

gingen gerade kurze Bauinschriften ohne größeren künstlerischen Anspruch innerhalb der letzten

dreißig Jahre bei Umbauten verloren. Die Unbekümmertheit im Umgang mit den originalen

Bauzahlen vor allem des 17. Jahrhunderts steht dabei in Gegensatz zu dem Bemühen, seinem

eigenen Wohnhaus gerade durch die Anbringung deutlich vordatierter Bauzahlen ein möglichst

hohes Alter zu bescheinigen154.

Umfangreichere Bauinschriften begegnen uns im weltlichen Bereich bereits 1437 auf Burg

Berneck in Kauns; sie nennen nicht nur den Bauherren Hans Wilhelm von Mülinen, sondern

auch den (wohl die Bauabwicklung planenden) Baumeister Peter Koffel (Kat.-Nrr. 128f.). Ausführliche

Inschriften finden sich ansonsten im Tiroler Oberland vor allem im Kontext der Fassadenmalereien

des späten 16. und 17. Jahrhunderts, und wiederum belegt dieser Umstand die im

Vergleich relativ unbedeutende Stellung des Adels für die Epigraphik des Oberlands, da es sich

hierbei vor allem um Gasthöfe und reiche Bauernhöfe handelt. Üblicherweise findet sich in

diesen Inschriften die Nennung des Bauherrn, von dessen Stellung, Beruf und/oder Ämtern, der

Name seiner Frau, die Art der Veränderungen – etwa einer Renovierung –, sowie deren Datierung.

In der Regel begleitet die Bauinschrift eine Fassadenmalerei mit Wappen und biblischen

Szenen, die mit den entsprechenden Bibelzitaten ergänzt werden. Solche Fassadenmalereien finden

sich am Gasthof „Zum Stern“ in Oetz (Kat.-Nr. 60), am Stecherhaus in Oetz (Kat.-Nr. 75), in

Wenns am sogenannten Platzhaus (Kat.-Nr. 61), am Grassmayrhaus in Habichen (Kat.-Nr. 95),

am Stockerhaus in Ladis (Kat.-Nr. 252), am ehemaligen Gasthof Rose bzw. dem heutigen Gemeindehaus

in Ladis (Kat.-Nr. 216f.), am Haus Niederhof Nr. 119 in Kappl (Kat.-Nr. 250) und

am Hotel Schwarzer Adler in St. Anton am Arlberg (Kat.-Nr. 197†). Auch einfachere Fassadenmalereien

lassen sich mitunter greifen, so etwa die Richterwappen mit Namensnennungen und

Datierung am Haus Maisengasse 2 in Landeck (Kat.-Nr. 193). Bei einem Blick auf die geographische

Verteilung der Fassadenmalereien fällt auf, dass diese Beispiele allesamt aus den Bezirken

Imst und Landeck stammen; im Bezirk Reutte finden sich keine aufwändigen Fassadenmalereien

aus dem hier untersuchten Zeitraum, wenngleich sich spätere, barocke Beispiele anführen ließen155.

Im Innenraum sind solche aufwändigen Malereien, wie sie die Fassaden reicher Oberländer

Häuser zieren, nur selten zu finden, was deren Funktion für die Kommunikation nach außen

belegt. So verwunderte es auch wenig, wenn der größte Zyklus solcher Malereien für den Innenraum

gerade im Gang eines Hauses zu finden ist und sich somit ebenfalls direkt an den Besucher

des Hauses wendet: Es handelt sich dabei um den Wappenzyklus im Richterhaus von Stuben aus

der Mitte des 17. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 273).

6.4.4. Der Nexus litterarum als Künstlermonogramm in den Fassadenmalereien des Oberlands als Künstlermonogramm in den Fassadenmalereien des Oberlands

Ein bislang unbeachtetes epigraphisches Detail ließ sich im Rahmen dieser Edition an mehreren

Malereien des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts nachweisen. Es handelt sich um einen

Nexus litterarum der Buchstaben A͜ F (der Sporn am unteren Schaftende von F mitunter balkenartig

vergröbert, so dass der Eindruck eines A͜E-Nexus entstehen kann), der sich sowohl an

Fassadenmalereien in Ladis von 1590, in den Langhausmalereien von 1598 in der Pianser Margarethenkapelle,

als auch am Grassmayrhaus 1633 jeweils neben einer Jahreszahl finden ließ (Kat.-

Nrr. 216, 223 und 95). Bislang wurden vor allem die Fassadenmalereien des Grassmayrhauses in

Habichen dem Maler Alexander Fischer zugeschrieben, dem mehrere Kunsthistoriker auch die

Ausführung der Fassadenmalereien am Gasthof „Zum Stern“ in Oetz (Kat.-Nr. 60), sowie die

jüngeren Malereien am sogenannten Platzhaus in Wenns (Kat.-Nr. 61) zuschreiben. Die Restauratorin

Hemma Kundratitz schreibt zudem auch die Malereien im Chor der Vigilskirche in

Obsaurs diesem Maler zu (Kat.-Nr. 213). Der epigraphische Befund sichert und erweitert nun die

Zuschreibung mehrerer Fassadendekorationen an Fischer, denn die Ligatur A͜ F in Habichen stützt

die Autorschaft dieses Künstlers: Es handelt sich jedenfalls um seine Initialen, liest man den

Nexus auch (wie bisweilen vorgeschlagen wurde) als  für Alexander oder als für Alexander oder als  für eine

Kontraktion aus Vor- und Nachnamen. Da dieselbe Buchstabenkombination auch in Ladis vorkommt

(zusammen mit der Signatur CT, also wohl den Initialen eines Malers, mit dem Alexander

Fischer in diesem, seinem frühesten belegbaren Werk offenbar noch als Geselle zusammenarbeitete),

ist wohl auch diese Malerei Fischer und seinem Kollegen CT zuzuschreiben. Als erstes

eigenständiges Werk dürften nach dem erneuten Beleg des Nexus A͜ F (diesmal ohne weitere Initialen)

die Malereien im Langhaus der Margarethenkirche von Pians aus dem Jahr 1598 gelten. für eine

Kontraktion aus Vor- und Nachnamen. Da dieselbe Buchstabenkombination auch in Ladis vorkommt

(zusammen mit der Signatur CT, also wohl den Initialen eines Malers, mit dem Alexander

Fischer in diesem, seinem frühesten belegbaren Werk offenbar noch als Geselle zusammenarbeitete),

ist wohl auch diese Malerei Fischer und seinem Kollegen CT zuzuschreiben. Als erstes

eigenständiges Werk dürften nach dem erneuten Beleg des Nexus A͜ F (diesmal ohne weitere Initialen)

die Malereien im Langhaus der Margarethenkirche von Pians aus dem Jahr 1598 gelten.

6.5. Graffiti

Eine oftmals in ihrer Aussagekraft weit unterschätzte Inschriftengruppe stellen die zumeist mit

Rötelstift an die Wand geschriebenen oder einfach in den Putz oder ins Holz geritzten Graffiti

dar, die sich im gesamten Tiroler Raum seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in großer

Zahl nachweisen lassen, und die auch in der vorliegenden Edition rund ein Zehntel der Katalognummern

ausmachen156. Trotz ihres mitunter hohen Alters und bisweilen nicht geringen Quellenwertes

werden sie in der kunsthistorischen Forschung zumeist ignoriert oder gar beklagt157. Doch

handelt es sich bei dieser Inschriftengattung wirklich um eine Form von möglichst heimlich zu

praktizierendem Vandalismus? Daran lässt im vorliegenden Bestand etwa der Befund der Graffiti

in der Glocke der Stamser Stiftskirche zweifeln: Die sich verewigenden Schreiber des 16. Jahrhunderts

ließen sich hier als Angehörige des Konvents identifizieren (Kat.-Nr. 54).

Spätestens die Untersuchungen zur Altarplatte in der Stiftskirche St. Peter und Paul in Reichenau-

Niederzell mit ihren zahlreichen Ritz- und Tintenzeichnungen des 10. und 11. Jahrhunderts,

die von Pilgern wohl dazu angebracht wurden, „auf diese Weise ihrer auf den Augenblick

beschränkten körperlichen Anwesenheit in der als bergend und schützend verstandenen

Gegenwart des seliggesprochenen und hoch verehrten Stifters und Kirchengründers [gemeint ist

der Selige Bischof Egno von Verona] zeitlich Dauer zu verleihen“158, haben die frömmigkeitsgeschichtliche