| |

Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich

Politischer Bezirk Krems

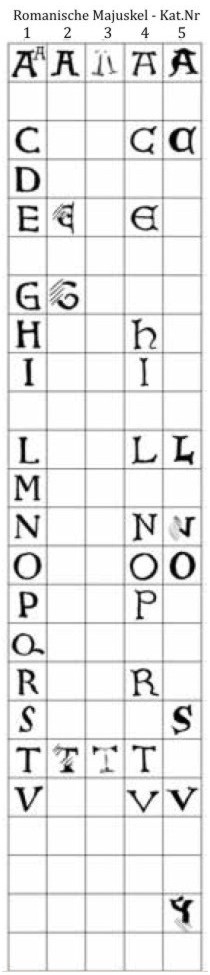

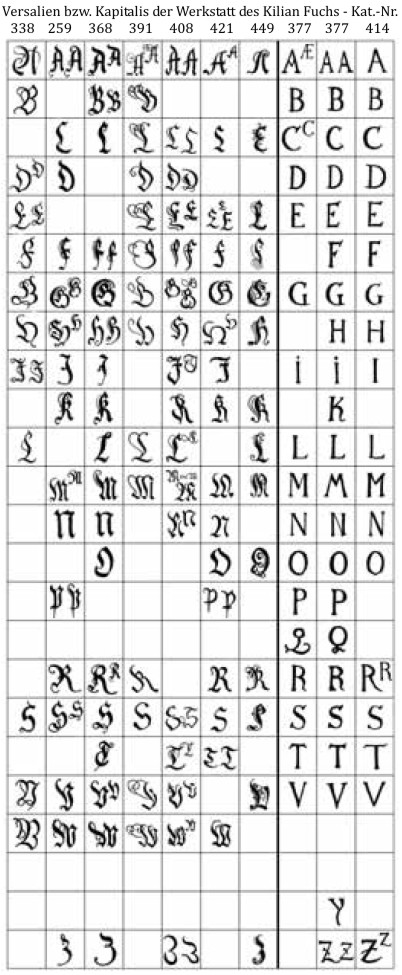

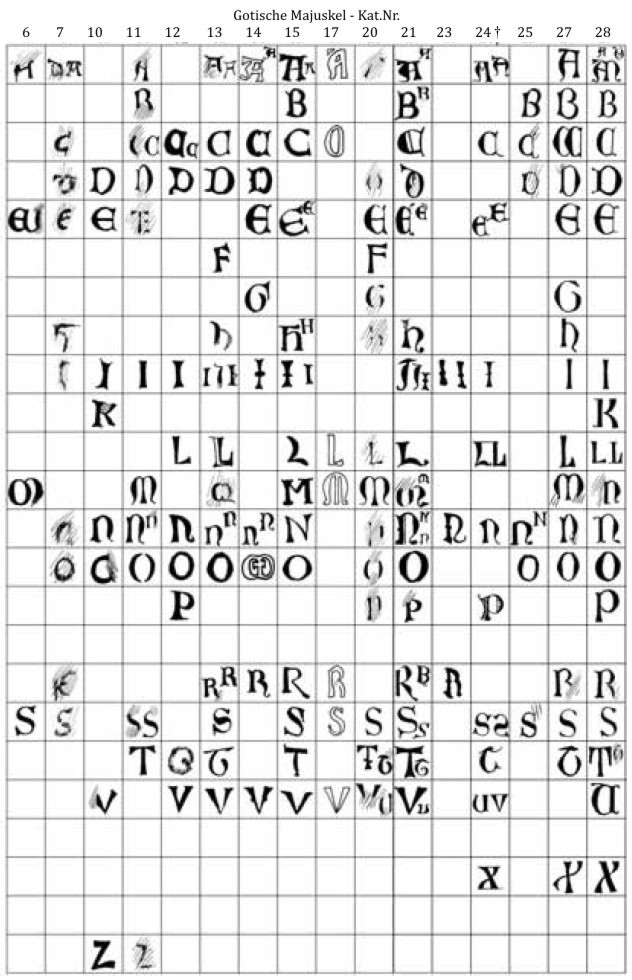

5. Die Schriftformen149

5.1. Romanische und Gotische Majuskel (vgl. die abgebildeten Nachzeichnungen)

Belege Romanischer Majuskel sind im vorliegenden Material dünn gesät und weisen jeweils beträchtliche

zeitliche Distanz zueinander auf, Umstände, die den Entwurf einer überblicksweisen

Schriftentwicklung kaum erlauben. Zudem sind gerade die ältesten Inschriften hinsichtlich der

den jeweils unterschiedlichen Medien entsprechenden Ausführungstechnik kaum vergleichbar.

Die mittels mäßig breitem Pinsel in rotbrauner Farbe aufgemalte Weiheinschrift der ehemaligen

Mauterner Margaretenkapelle von 1078 (Kat.-Nr. 1) weist einen rein kapitalen Buchstabenkanon

auf, dessen monumentalen Eindruck ein leichtes Schwanken des Duktus, teils unregelmäßige

Buchstabenproportionen und eine stellenweise weniger sorgfältige Spationierung etwas

beeinträchtigen. Die von wenigen breiten Einzelformen und den fetten Schattenlinien in ihrem

Gesamteindruck bestimmte Inschrift weist eine hohe Zahl an Nexus litterarum auf. Freie Schaft und

Bogenenden werden entweder keil- oder spachtelförmig ausgeführt bzw. an Ober- und

Unterlinie stumpf abgeschnitten und mit oft feinen, aber breiten Deck- und Abschlußstrichen

versehen.

Die geringen Buchstabenreste der Namensbeischrift zu einer Wandmalerei aus dem zweiten

Viertel des 13. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 2) zeigen trotz überwiegend einheitlich fetter Striche Ansätze

zu einer Differenzierung: unziales E wird mit kräftiger Bogeninnenschwellung versehen und

mit leicht durchgebogenem Haarstrich geschlossen, die durchgebogene Cauda des offenbar mit A

in Nexus litterarum befindlichen R kräftig geschwellt. A ist trapezförmig und weist breite Deck und

Basisstriche auf, G zeigt eingerollte Form, T mit breitem Basisstrich hat stark ausgezogene

serifenartige Balkenenden.

A und T auf einer Scheibenkreuzgrabplatte der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 3)

sind ziemlich linear ausgeführt, besitzen aber breite, leicht dreieckig ausgeführte Deck- und Basisstriche

bzw. Sporen an den Balkenenden.

Die Grabinschrift des Konrad von Praitenloh aus dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts

(Kat.-Nr. 4) ist vom kapitalen Kanon der Mauterner Weiheinschrift bereits merklich entfernt und

zeigt in der Schriftgestaltung für die Entwicklung hin zur Gotischen Majuskel trotz an sich noch

sehr linearer Bildung der Buchstaben produktive Merkmale wie etwa eine durch kräftige dreieckige

Sporen bzw. ansatzweise gegabelte Schaftenden angedeutete optische Einschnürung der

Schaftmitten. Dem konservativen trapezförmigen A mit beiderseits weit überstehenden Deckstrich,

den kapitalen N, T und V stehen das mittels geradem Strich geschlossene unziale E mit

angedeuteter Bogenschwellung (diese auch an P zu beobachten) und unziales H mit stark geschwungenem

und leicht einwärts gekrümmten Bogen sowie C mit beginnender Schließung der

Bogenlinie durch weit ausgezogene Sporen gegenüber.

Der als Beischrift zu einer Wandmalerei desselben Zeitraums ausgeführte Heiligenname (Kat.-Nr. 5)

bedeutet einen weiteren Entwicklungsschritt, den schwungvoller Auftrag und ausgeprägte

Flächigkeit des Pinselstrichs begünstigen. Fast alle Buchstaben zeigen nun kräftige Bogenschwellungen

und Schaftverstärkungen, freie Schaft- und Bogenenden werden mit leicht durchgebogenen,

breiten Haarstrichen besetzt, nur S weist kräftige dreieckige Serifen auf. C ist mit leicht

durchgebogenem Haarstrich geschlossen, der Haarstrich am Balken von L zieht dagegen noch

nicht gegen die Buchstabenmitte. A erscheint hier erstmals in pseudounzialer Form mit mächtiger

Bogenschwellung des linken Schrägschafts und zeigt einen mit Bogenschwellung versehenen

beidseitig überstehenden Deckbalken.

Der Schrifttyp der aufgemalten Evangelistennamen auf den

Schlußsteinen im Langhaus der ehemaligen Imbacher Klosterkirche

(Ende 13. Jahrhundert, Kat.-Nr. 6) ist erstmals als Gotische

Majuskel anzusprechen. Alle Buchstaben besitzen durchwegs

relativ fette Bogenschwellungen, A begegnet in pseudounzialer

Ausprägung mit annähernd senkrecht gestelltem linken

Schrägschaft. Während unziales M links geschlossen ist, weist S

zwar fette und andeutungsweise gegabelte Sporen, jedoch keine

Tendenz zur Schließung der Bögen auf. Die wohl ebenfalls an

das Jahrhundertende zu setzende, mit breitem Pinsel rasch ausgeführte

Namensinschrift eines Priesters Johannes (Kat.-Nr. 7)

ist wenig stilisiert und in manchen Einzelformen recht konservativ,

aber aufgrund der Doppelformen für A und des ersten

Belegs für unziales D bemerkenswert.

Eine vermutlich um 1300 ausgeführte Grabinschrift in Stein

(Kat.-Nr. 8) zeigt sich dagegen in der überwiegend linearen

Ausführung noch eher den Gestaltungsprinzipien und mit den

fast ausschließlich kapitalen Formen dem Kanon der späten

Romanischen Majuskel von Kat.-Nr. 4 verhaftet. Ein schriftgestalterisches

Detail bei R unterstreicht angesichts niederösterreichischen

Vergleichsmaterials ebenfalls eher konservative Tendenzen.

Für die weitere Entwicklung der Gotischen Majuskel in der

ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist an der Mehrzahl des

Materials die Verschiebung der Buchstabenproportionen von

überwiegend eher quadratischen hin zu tendenziell hochrechteckigen

Grundformen einschreibbaren Buchstaben zu konstatieren.

Bogenschwellungen werden bei häufig gerader Innenkontur

verstärkt und die Schließung von offenen Buchstabenbestandteilen

mit zunächst meist feinen Haarstrichen oder durch Verlängerung

und Einrollen von freien Bogenenden fortgesetzt, besonders

oft findet sich so etwa rundes, rechts fast vollständig

geschlossenes T. Regelmäßig werden variantenreiche Doppelformen

(„runde“ bzw. unziale und „eckige“ bzw. kapitale Ausprägungen)

mehrerer Buchstaben eingesetzt. Vor allem, aber nicht

nur bei gemalten Inschriften äußert sich das Bemühen um dekorative

Zierelemente mitunter in der Ausführung kräftiger (Halb-)Nodi in halber

Höhe des Schriftbands bzw. von Zierpunkten an

den Scheiteln der Bogeninnenkontur (vgl. etwa Kat.-Nr. 14 und

22) oder im Einstellen von senkrechten bzw. die Bogenlinie

begleitenden Haarstrichen in den Buchstabenbinnenraum. Freie

Schaft-, Balken- und Bogenenden werden keilförmig verbreitert

oder mit Dreiecken versehen, vereinzelt auch ansatzweise gegabelt,

bzw. als Haarstriche ausgeführt und am Ende tropfenförmig

verbreitert. Überstehende feine Schlußstriche (etwa an C und E)

werden gegen die Jahrhundertmitte zu oft eingerollt, teilweise

auch mit kleinen angesetzten Dreiecken versehen. Nach der Mitte

des 14. Jahrhunderts werden keine neuen Wege der Schriftgestaltung

in Gotischer Majuskel mehr beschritten. Zwei offenbar

aus derselben Werkstatt stammende Grabplatten (Kat.-Nr. 27

und 28) zeigen eine charakteristische spitze oder dreieckige Außenkontur

der Bogenschwellung (v. a. an C und E).

Der Übergang zur Gotischen Minuskel als alleiniger Schrift

für die Haupttexte eines Inschriftenträgers erfolgt übergangslos

um 1370/80. An der Schwelle des Umbruchs stehen die Grabplatten

des Priesters Engelhard von 1363 und des Göttweiger

Abtes Ulrich Totzenbacher von 1370 (Kat.-Nr. 27 und 28), bei

denen einerseits innerhalb der Umschrift in Gotischer Majuskel

eine wenig auffällige verkleinert hochgestellte gekürzte Kasusendung im

Rahmen der Jahresangabe in Gotischer Minuskel bzw. andererseits die Umschrift

mit dem Sterbevermerk noch in Gotischer Majuskel, der Geschlechtsname

des Verstorbenen auf dem Spruchband über dem Kopf der Figur als

unepigraphischem und genuin buchschriftlichem Schriftträger jedoch schon

in Gotischer Minuskel ausgeführt sind.

In einzelnen Anwendungsbereichen lebt die Gotische Majuskel jedoch

auch noch in der Frühen Neuzeit weiter. Der Kreuzestitulus einer ansonsten

in Gotischer Minuskel beschrifteten Glocke von 1504 (Kat.-Nr. 132) ist in

dieser Schriftart gestaltet, eine große Glocke von 1515 (Kat.-Nr. 153) gibt

zwei längere Texte in Gotischer Majuskel wieder. Noch eine Tischglocke

von 1544 (Kat.-Nr. 220†) kombinierte Frühhumanistische Kapitalis und

eine allerdings durch sehr lineare Ausführung trotz Perlsporen als Zierelemente

leblos und starr wirkende Gotische Majuskel für zwei unabhängige

Texte.

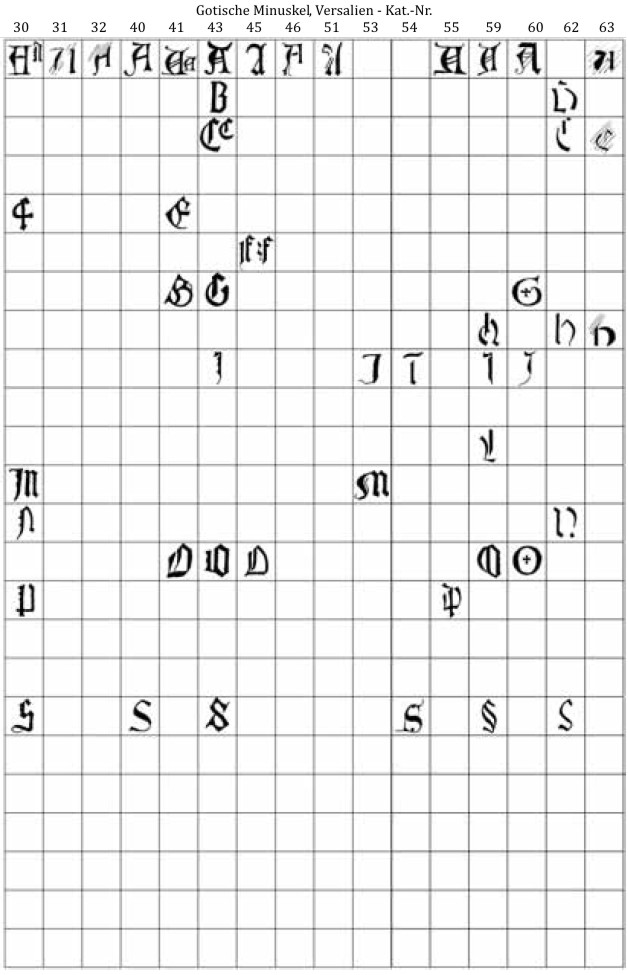

5.2. Gotische Minuskel (vgl. die abgebildeten Nachzeichnungen)

Von den Erstbelegen in sehr spezifischen Anwendungszusammenhängen von

1363 und 1370 (Kat.-Nr. 27 und 28, s. auch oben) bzw. dem ersten Einsatz

für einen längeren Text, die Grabinschrift des Peter Echinger von 1381

(Kat.-Nr. 30), an stellt die Gotische Minuskel für etwa eineinhalb Jahrhunderte

die einzige quantitativ relevante epigraphische Schriftart des bearbeiteten

Bestands dar.

Eine konsequente Entwicklung innerhalb dieses Zeitraums nachzuzeichnen

fällt schwer. Die jeweilige Ausformung des Grundkanons scheint weniger

von wechselnden Moden der Schriftgestaltung abhängig als vielmehr

dem Vermögen der Ausführenden geschuldet, die im Grunde feststehenden

Stilisierungsprinzipien der vorbildhaften buchschriftlichen Textura höchsten

Anspruchs konsequent und mit entsprechendem epigraphisch-kalligraphischem

Niveau umzusetzen. Immerhin lassen sich gewisse grobe Tendenzen, die an der Mehrzahl des

Materials abzulesen sind, wie folgt zusammenfassen.

Vom letzten Viertel des 14. bis etwa ins erste Viertel des 15. Jahrhunderts

sind Inschriften in Gotischer Minuskel überwiegend relativ breit proportioniert

und eher locker gesetzt. Der Abstand zwischen zwei nebeneinanderstehenden

Schäften ist in der Regel deutlich größer als die Schaftstärke

bemessen. Die Höhenausdehnung der Gemeinen ist tendenziell oder vollständig

auf das Mittelband beschränkt, wodurch bei jenen Buchstaben, die

Unterlängen besitzen, die eigentlich im Mittelband des Vierlinienschemas

stehenden Bestandteile auf die oberen zwei Drittel desselben reduziert werden

müssen (vgl. besonders g und p in Kat.-Nr. 30), auch der Balken von f

und t kann aus diesem Grund gegen die Mittellinie zu nach unten rutschen.

Die Hervorhebung des Mittelbands wird auch durch eine meist sehr geringe

Zahl an Versalien – mitunter nur das der Gotischen Majuskel entnommene

A eines einleitenden Anno domini – gefördert. Über das breite Formenrepertoire

bei der Gestaltung der Versalien zu Inschriften in Gotischer

Minuskel geben die Nachzeichnungen besseren Aufschluß als eine verbale

Beschreibung.

Vereinzelt bevorzugen Inschriften dieses Zeitabschnitts und bis etwa zur

Mitte des 15. Jahrhunderts v gegenüber u auch im Wortinneren und für den

vokalischen Lautwert. Haarzierstriche etwa am oberen Bogen des a, an e,

am Balken von t und dem Bogen des r sind mit Ausnahme gemalter Inschriften

eher selten, i wird kaum mit Punkt oder Quadrangel über dem

Schaft markiert. Bogenverbindungen (etwa bei p͜p, d͜e u. a.) sind häufiger als

in späteren Inschriften zu beobachten.

Zu Beobachtungen über mutmaßliche Werkstattzusammenhänge

einzelner Grabdenkmäler und anderer Inschriftenträger dieses Zeitraums vgl.

anhand inschriftenpaläographischer und stilistischer Detailmerkmale ausführlich

Kat.-Nr. 40, 41, 43, 44, 46, 49, 55 und 59, wonach offenbar zwei verschiedene

Werkstätten – eine davon vielleicht mit Sitz in Göttweig – im Bearbeitungsgebiet

besonders produktiv waren.

Ab dem zweiten Drittel und besonders der Mitte des 15. Jahrhunderts lassen sich häufiger

Tendenzen erkennen, Schaftstärken und Schaftabstände einander anzunähern, wodurch ein vergleichsweise

dichteres, einförmigeres, gitterartiges Schriftbild mit überwiegend schlankeren,

schmäleren Proportionen entsteht. Gleichzeitig nützen nun fast immer die Gemeinen Ober- und

Unterlängenbereich mehr aus, wodurch etwa der Bogen des g nicht nur das Mittelband durchbricht,

sondern im Unterlängenbereich auch nicht selten nach rechts ausholt, die Zahl der zunehmend

komplizierter aufgebauten und zierlicheren Versalien wird größer und tritt ebenso wie

die reichere Verwendung von oft tropfenförmig auslaufenden Haarzierstrichen einem monotoner

werdenden Schriftcharakter entgegen.

Zu den Arbeiten einer um die Mitte des 15. Jahrhunderts vor allem in Oberösterreich außerordentlich

produktiven Werkstatt gehören im Bearbeitungsgebiet die Grabplatte des Hans Sulzperger

(Kat.-Nr. 63) und die Wappengrabplatte des Hans (VI.) und der Anna von Neidegg (Kat.-Nr. 80).

Die dort angedeuteten gestalterischen Charakteristika der Wappendarstellungen (wobei

die Konturen des vertieften Wappenfelds oft in unregelmäßigem Verlauf dem Umriß des Vollwappens

folgen) bzw. weit überwiegend übereinstimmende Schriftformen einschließlich der charakteristischen

Versalien (A, E, G, H, O, S u. a.) zeigen neben zahlreichen anderen u. a. die

Wappengrabplatte des Wolfgang und der Elisabeth von Ahaim (1450) in der Pfk. Alkoven150, die

beschädigte Wappengrabplatte eines Angehörigen der Jörger (um 1450) an der Pfk. St. Georgen

bei Grieskirchen, die Wappengrabplatten der Marichstain in der Pfk. Lorch und des Hans Hohenfelder

von Aistersheim in der Pfk. Aistersheim (beide um 1450), die Wappengrabplatte des Jörg

Perkheimer (um 1450) in der Fk. Schöndorf, zwei Fragmente der Priestergrabplatten des Lambert

Werktag (gest. 1456) und des NN . (gest. 1454) bzw. das Fragment der Wappengrabplatte des

Stephan Hutstock, seiner Frauen Elisabeth und Katharina und eines Sohnes Andreas in der Pfk.

Lorch, die Wappengrabplatten des Kaspar Albrechtsheimer (gest. 1457) in Waldkirchen am Wesen

und des Valentin Perkhaimer (gest. 1457) in der Heiligkreuzkirche in Burghausen151, die Wappengrabplatten

des Ennser Stadtrichters Matthäus Seidenschwanz (gest. 1458) im Museum Lauriacum

Enns152 und des Kaspar und des Balthasar Schallenberger (1457) in der Pfk. Niederwaldkirchen153.

Alle Charakteristika der genannten Arbeiten dieser Werkstatt zeigen die Wappengrabplatten des

Friedrich Egker (gest. 1388) an der Eferdinger Stadtpfarrkirche und der Elisabeth von Starhemberg

(gest. 1418) in der Pfk. Hellmonsödt, die demnach erst in den 1440er oder 1450er Jahren

entstanden sein dürften154. Auch die jüngeren Wappengrabplatten des Pankraz Cziner (gest. 1460)

in der Klosterkirche Engelszell, des Ulrich Prandstetter (gest. 1461) in der Pfk. Pischelsdorf am

Engelbach und des Erasmus und des Ulrich U(e)tzinger (1464) in der Nord- bzw. Heiliggrab- oder

Grundemannkapelle in Wilhering weisen ebenso wie die undatierte Wappengrabplatte für die

Mühlwanger in der Pfk. Altmünster noch alle charakteristischen Merkmale der Werkstatt auf155.

Übereinstimmende Schriftformen zeigen die Grabplatte des Ulrich Seidenschwanz (gest. 1444)

und die fragmentierte Grabplatte der Elisabeth Choian (gest. 1449) in der Pfk. Lorch, die Priestergrabplatte

des Hermann Poll (um 1450) in der Klosterkirche Pulgarn156, die Wappengrabplatte

der Tattenbacher (um 1450) im Kreuzgang von Raitenhaslach157, die Wappengrabplatte der

Elisabeth Stetheimer (gest. 1453) in der Pfk. Arbing, die Priestergrabplatte des Pfarrers Markward

(gest. 1454) in der ehem. Pfarr-, jetzt Friedhofskirche Puchenau, die Wappengrabplatte des Simon

Rieder von Scharfenfeld (gest. 1454) in Baumgartenberg158, die beschädigte Wappengrabplatte

des Martin Steinberger (um 1450) aus der Pfk. Pergkirchen, heute in der Schloßkapelle Auhof,

und die stark abgetretene Grabplatte des Thomas Leroch in der Klosterkirche Lambach159. Ebenfalls

zu dieser Gruppe gehört angesichts der Charakteristika der Wappengestaltung die stark abgetretene

Grabplatte eines Angehörigen der Stetheimer an der Eferdinger Stadtpfk. Eine teilweise

unter einem Altarsockel verborgene Wappengrabplatte in Baumgartenberg trägt die für einen

späteren Nachtrag vorgesehene unvollständige Jahresangabe 1430, muß jedoch nach dem zeitlichen

Ansatz der oben genannten Denkmäler später entstanden sein.

Eine Gruppe von drei weitgehend einheitlich gestalteten Priestergrabplatten aus der Mitte des

15. Jahrhunderts in Stift Ardagger, die Denkmäler des Kanonikers Peter von Steinakirchen

(M. 15. Jh.), des Pfarrers von Behamberg, Paul Weiß (gest. 1452), und des Dekans von Ardagger

und Pfarrers von Wartberg, Thomas Strabhofer (gest. 1453), weist auch in der Schriftgestaltung

ebenso wie die am selben Standort befindliche Wappengrabplatte des Thomas und der Martha

Erhart (1457) verbindende Merkmale auf, die denen der genannten Arbeiten entsprechen160. Die

Grabplatte des Eferdinger Priesters Stephan Kropf (gest. 1450)161 zeigt in der Inschrift zwar lediglich

den einleitenden Versal R mit Zackenleiste, das auf dem Wappenschild unterhalb des Kelchs

dargestellte S in Gotischer Majuskel entspricht aber in der stark linksschräg geneigten Längsachse

des Buchstabens eindeutig der signifikanten Usance der Werkstatt.

Die Priestergrabplatte des Eferdinger Pfarrers Ulrich Deinsdorfer (gest. 1465)162 benützt unverkennbar

die gewohnten Grundformen der Versalien A, G und H, an deren spezifischer Ausprägung

aber bereits kleine Veränderungen abzulesen sind. Konservativer sind dagegen die Inschriften

der Wappengrabplatten des Raitenhaslacher Klosterrichters Erasmus Wiels von Rainding

(gest. 1466) im Kreuzgang von Raitenhaslach163 und des Kirchberger Vikars Stephan Loser (um

1460) in Mining. Einzelne deutlich spätere Denkmäler wie die Wappengrabplatten des Jörg (d.

Ä.) von Seisenegg (1470?) in Baumgartenberg164, des Stephan Handschuster (gest. 1471) in der

Pfk. Stein165 und des Wolfgang Chlötzl (gest. 1478) in der Stadtpfk. Braunau a. I. zeigen in der

Gestaltung des Wappenfelds noch spürbare Anklänge an die Usancen der älteren Werkstatt.

Die bislang einzigen dem Verfasser bekannten figürlichen Grabplatten aus dieser Werkstatt

sind das Denkmal der Zaunrüd im Raitenhaslacher Kreuzgang (um 1450)166 und die stark abgetretene

Grabplatte des Abtes Stephan von Dornach (gest. 1454) in Baumgartenberg mit der graphisch-

linear eingehauenen Figur des Verstorbenen in Pontifikalgewändern167. Die jeweiligen

Umschriften weisen in ihren Schriftformen sämtliche Merkmale der vorgenannten Steine auf. Ob

die figürliche Tumbendeckplatte vom Memoriengrab des Otto von Machland in Baumgartenberg168

angesichts mehrerer Parallelen in der Schriftgestaltung möglicherweise ebenfalls aus demselben

Werkstattverband stammt, ist noch zu klären.

Auffällig ist der etwa die Hälfte ausmachende Anteil an Denkmälern dieser Werkstatt, die

entgegen dem ansonsten noch überwiegenden Usus der Jahrhundertmitte eine zeilenweise Beschriftung

aufweisen. Nicht selten finden sich unterhalb eines größeren Vollwappens zwei oder mehr kleinere,

oft aneinandergelehnte Beiwappen. Beiwappen, Bilddevisen von Ritterorden und Spruchbänder füllen

mitunter auch die Zwickel am Oberrand eines Wappenfelds aus. Eine Gruppe von vier fragmentierten

Grabplatten und einer Wappengrabplatte aus Eferding (Stephan Schuthauptl und Ehefrauen, 1460,

Erhard Schneider, 1460, Hans Prantner und Ursula Paidler)169 zeigt nicht nur untereinander

klare Übereinstimmungen im inschriftlichen Formenbestand, sondern auch deutliche Nähe zu den

Schriftformen der beschriebenen Werkstätte. Auffällig ist jedoch das von allen vorgenannten Steinen

(Rotmarmor) abweichende Material, hier ein offenbar lokal gewonnenes grobkörniges und relativ stark

sandendes Gestein.

Auch die Gruftplatte (?) des Albrecht Puschinger (Kat.-Nr. 67) und die Wappengrabplatten

Christophs (d. J.) von Hohenfeld (Kat.-Nr. 97) und des Achaz Vindinger (Kat.-Nr. 145) konnten

jeweils aufgrund ihrer Schrift- und Wappenformen in einen größeren Werkstattzusammenhang

gestellt werden.

Eine bescheiden stilisierte Gotische Minuskel von 1489 (Kat.-Nr. 94) ahmt offenbar eine

Bandminuskel nach, die früheste erhaben gearbeitete Inschrift stammt von 1495 und trägt einigen

schriftgestalterischen Anspruch vor (Kat.-Nr. 99). Da aus technischen Gründen bei erhaben ausgeführten

Inschriften die Schaftstärken üblicherweise größer bemessen sind als bei eingehauenen,

rücken die Quadrangeln benachbarter Schaftenden so eng zusammen, daß sie eine besonders an

der Basislinie auffallende, durchlaufende sägezahnartige Linie ausbilden (vgl. auch Kat.-Nr. 181).

Um bzw. nach 1500 werden die zuletzt referierten grundlegenden Gestaltungsprinzipien bei

allerdings wieder etwas breiteren Buchstabenproportionen und weniger gedrängter Spationierung

meist weitergeführt, als zusätzliche Ziermöglichkeiten wird die Einkerbung und Gabelung freier

Schaftenden und das Einrollen von Haarzierstrichen öfter angewendet (vgl. etwa Kat.-Nr. 105).

Noch deutlicher als früher überwiegt bei Betrachtung der Einzelformen nun ein a, bei dem der

obere gebrochene Bogen gegenüber dem unteren stark verkleinert ist, Kasten-a bleibt zwar selten,

der Anteil der Belege am Gesamtbestand nimmt jedoch zu. Bogenverbindungen sind mittlerweile

praktisch völlig verschwunden. Die große Mehrzahl der Versalien ist nun vorbildhaften Gestaltungen

buchschriftlicher Anwendungsgebiete (Cadellen) entlehnt, vergrößerte Minuskelformen

oder Buchstaben der Gotischen Majuskel treten nicht völlig, aber weitgehend in den Hintergrund,

soferne sie nicht mit Haarzierlinien entsprechend adaptiert werden. Neu treten jedoch Buchstaben

aus dem Kapitalis-Alphabet in geringer Zahl als Versalien hinzu.

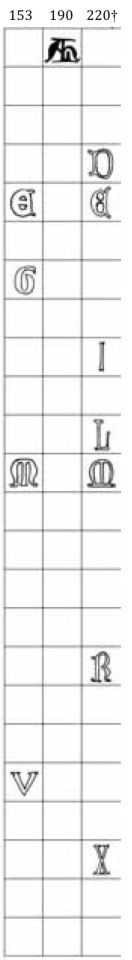

Die Tätigkeit spezialisierter und für den überregionalen Bedarf produzierender leistungsfähiger

Werkstätten läßt sich durch Kombination stilistischer und inschriftenpaläographischer

Merkmale besonders für die rotmarmornen Grabplatten des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts

mehrfach nachweisen (vgl. etwa Kat.-Nr. 128 und 145). Unter den spätgotischen Grabdenkmälern

des Bearbeitungsgebiets ragt im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts eine Gruppe von mehreren

Objekten (Kat.-Nr. 128, 144, 158, 161, 165, 169, 170, 181, 184, 201) heraus, die durch die meist

sehr offensichtlichen Parallelen im inschriftlichen Formenbestand, für den u. a. eine Reihe von

„kanonisierten“ Versalien (s. die umseitigen Nachzeichnungen) kennzeichnend ist, und analoge

Gestaltungsmerkmale im Bereich der Vollwappen bzw. der Figurenzeichnung und ornamentaler

Details als Arbeiten einer gemeinsamen, überaus produktiven Werkstatt erscheinen. Arbeiten

dieses Betriebs finden sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand in weiten Teilen Niederösterreichs,

vor allem aber in Oberösterreich. Karl Friedrich Leonhardt, der den Leiter der Werkstatt mit dem

angeblichen Burghausener Steinmetzen bzw. Bildhauer Sigmund Rueder identifizierte, erschloß

den Namen des Künstlers jedoch anhand eines Grabdenkmals im Bearbeitungsgebiet, nämlich der

figürlichen Grabplatte des Fr. Viktor Lauser in Spitz (Kat.-Nr. 181), bei der Leonhardt das unmittelbar

neben die kleine Figur des Hundes zufüßen des dargestellten Geistlichen gesetzte fec(it)

als „chiffrierte“ Künstlersignatur Rueders (Rüde!) deutete. Aus stilistischen Analogien zu diesem

niederösterreichischen Denkmal entwickelte Leonhardt dann eine Reihe von Denkmälern170, die

er Rueder zuzuschreiben können glaubte und schlug vor, in Rueder einen ehemaligen Gesellen

der Burghausener Werkstatt Franz Sickingers zu sehen171, was Ähnlichkeiten in der Wappengestaltung

der älteren Sickinger- und der jüngeren Rueder-Steine durchaus auch stilistisch nahelegen.

Ob der Leiter dieser extrem produktiven Werkstatt tatsächlich Sigmund Rueder hieß,

woran sich berechtigte Zweifel knüpfen, ist unerheblich. Seine Name wird hier in der Folge, da in der

Literatur eingeführt, vorerst benützt, jedoch lediglich unter Anführungszeichen und im Bewußtsein,

daß es sich um nicht wesentlich mehr als einen (durchaus willkürlichen) Notnamen handelt172.

Signifikant für die Kontinuität in der angesprochenen feststehenden Versalienverwendung

der „Rueder“-Werkstatt ist die Überlieferung von Zweitformen neben den ganz klar zahlenmäßig überwiegenden

„Leitformen“. Neben dem „genuinen“ Versal A mit zwei Schrägbalken findet sich etwa ebenso nur wenig

variiert ein aus der Verfremdung des Gotischen Minuskel-a geschaffener Versal. In Österreich lassen sich außerhalb

des Bearbeitungsgebiets jeweils anhand der Schriftformen (v. a. der charakteristischen Versalien), signifikanter ornamentaler

Details (etwa das Traubenornament und der Astwerkbogen), der Wappengestaltung und der Figurenzeichnung – ohne Anspruch

auf Vollständigkeit – folgende Denkmäler mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit der „Rueder“-Werkstatt zuweisen:

die undatierte Wappengrabplatte des Braunauer Zöllners Ruprecht Tenngkh und seiner Frau Elisabeth an der Stadtpfk.

Braunau a. Inn, die Wappengrabplatte des Wolfgang Winter (gest. 1479) in der Pfk. Gmunden, die Priestergrabplatte des Erhard

Stettner (gest. 1503) in der Stadtpfk. Braunau a. Inn, die figürliche Grab- (oder Tumbendeck-)Platte des Hans und der

Elisabeth von Starhemberg (nach 1494), das Epitaph der Hedwig von Starhemberg (geb. von Rosenberg, gest. 1520)

und die figürliche Grabplatte des Bartholomäus

und der Magdalena von Starhemberg (vor 1531) an bzw. in der Pfk. Hellmonsödt173, das Epitaph

des Blasius Rosenstingl (gest. 1504?) in der ehem. Kloster-, jetzt Pfk. Ranshofen, das Epitaph des

Vikars Gregor Reiter (gest. 1519) in der Pfk. Ried i. Innkreis, die mit dem Relief eines Transi

gestalteten Tumbendeckplatten des Bernhard von Polheim (gest. 1504) in der Welser Stadtpfk.174

bzw. des Bernhard von Scherffenberg (gest. 1513) in der Pfk. Lorch175, das ebenfalls mit Relief

eines Transi (und einer Kreuzigungsgruppe) gestaltete epitaphartige Denkmal des Benefiziaten

Johannes Gletvischer in der Pfk. Lorch (um 1521?) und die fragmentierte Wappengrabplatte der

Barbara Reitwalder (gest. 1526) im Museum Lauriacum Enns176, die Wappengrabplatte des Kanonikers

Johannes Vreisenschnech (Vreisenschuech?, gest. 1508) an bzw. in der ehem. Kollegiatstifts-,

jetzt Pfk. Mattighofen177, die zentrale Relieftafel eines wohl ursprünglich gerahmten und

mit Sterbeinschriften des unterhalb einer Dornenkrönung dargestellten anonymen Stifterehepaars

versehenen Epitaphs aus Braunau (?) im Hof des Linzer Schloßmuseums (1510)178, das undatierte

Epitaph des Schneiders Jörg Pärt (?) in der Pfk. Uttendorf, das Epitaph des Ulrich Kainacher und

seiner beiden Frauen Barbara und Walpurga (1518) in der Liebfrauenkirche in Freistadt179 und die

unter Verwendung des oben genannten Bildvorwurfs (Kreuzigungsgruppe und liegender Transi)

gestalteten Epitaphien des Abtes Heinrich (II.) Kern in Baumgartenberg (1528) und des Benefiziaten

Wolfgang Kreuzer in der Pfk. Münzbach180, die Wappengrabplatte des Christoph und der

Magdalena Greisenecker (nach 1519) in der Nord- bzw. Heiliggrab- oder Grundemannkapelle in

Wilhering und die Wappengrabplatten des Christoph und der Apollonia Steinpeck (1505) bzw.

der Margarete Kirchberger (gest. 1509) sowie die figürliche Grabplatte des Sebastian Kirchberger

(gest. 1511) im Kreuzgang von Wilhering181, die Wappengrabplatte des Ulrich und der Barbara

von Pessnitz (1521) in der Pfk. Aspach und die Wappengrabplatte des Hans und der Amalia Eggenfelder

(vor 1532) in der Pfk. Mauthausen, die figürliche Grabplatte des Gregor von Starhemberg

(gest. 1522) und eine wohl etwa gleichzeitige Gruftplatte mit Relief eines Transi sowie die ursprünglich

in der unmittelbaren Umgebung aufgestellten gleichzeitigen Kreuzwegtafeln in der

Fk. Steinbruch182, die Wappengrabplatte des Wolfgang und der Apollonia Spiegel (gest. 1512) in

der Pfk. Traismauer, der epitaphartige „Pestgedenkstein“ des Pfarrers Johannes Hertting am Pfarrhof

Hartkirchen (zwischen 1522 und 1527)183, die Wappengrabplatte der Margarete Aspan zu

Lichtenhag (vor 1519), die Priestergrabplatte des Gregor Zändl (gest. 1519), die Wappengrabplatte

der Ehrentraud Tegernseer, geb. Dörfl (gest. 1521) und ein Relief Anna Selbdritt des Sebastian

Reintaler (undat.) an bzw. in der Stadtpfk. Eferding184, die Wappengrabplatte des Stephan

und der Magdalena Peck (gest. 1521) in der Pfk. Grieskirchen, die Priestergrabplatte des Kooperators

Martin Veldpacher in Pischelsdorf a. Engelbach (gest. 1521), die Teile von der Tumba des

Wolfgang und der Johanna von Polheim (gest. 1509 bzw. 1512) in der Pfk. Oberthalheim, die

figürliche Grabplatte der Vorster zu Hehenberg von 1519 in der Pfk. Vöcklamarkt, die figürlichen

Grabplatten des Andreas (Krabat) von Lappitz (vor 1506) an der Stadtpfarrkirche Amstetten, des

Wolfgang Meilersdorfer (um 1500?) in der Pfk. Wolfsbach und des Dekans Anton Engeygl (vor

1511) in der ehem. Kollegiatstifts-, jetzt Pfarrkirche Ardagger, die Wappengrabplatte des Chorherren

Hans Rambperger (vor 1534) am selben Standort, das Epitaph der Schrott von Streitwiesen

(1523) in der Pfk. Wieselburg185, die figürlichen Grabplatten des Pfarrers Paul Hackl (vor

1519) in der Pfk. Gottsdorf186, des Schönauer Pfarrers Johannes Lichtenberger (1528?) in der Pfk.

Münzbach und des Vikars Hans Grünwald (gest. 1510) in St. Laurenz bei Altheim, das Epitaph

des Benefiziaten Peter Engelberger (vor 1532) in der Pfk. Aspach und die Priestergrabplatte des

Benefiziaten Wolfgang Fabri in der Pfk. Ried i. Innkreis (vor 1536). In der Klosterkirche Frauenchiemsee

befindet sich mit der Wappengrabplatte der Dechantin Ursula Hintzenhauser (nach

1500) ein Stein mit den charakteristischen Schriftformen der Werkstatt, dem die Wappengrabplatte

der Konventualin Katharina Trauner (gest. 1521) im Klosterkreuzgang verwandt ist187. Das

Epitaph des Hans Herzheimer (gest. 1532) in der Klosterkirche188 bietet in den knappen Wappenbeischriften

wenig signifikante Vergleichsmöglichkeiten, ähnelt aber in der Gestaltung einer

halbfigurigen Maria mit Kind bzw. der des im Gebet knienden gerüsteten Verstorbenen und den

Details der Helmdecken dem überwiegenden Teil der Ruederschen Produktion. Den charakteristischen

Schnitt der Helmdecken und einzelne der gewohnten Versalien (etwa M) zeigt noch

die Wappengrabplatte des Heinrich Wydmann (gest. 1531) auf dem Salzburger St. Petersfriedhof189,

einzelne signifikante Versalien und der ältere Figurenstil begegnen auch noch auf den

figürlichen Grabplatten des Alexander Schifer von Freiling (gest. 1530) in der Eferdinger Spitalskirche

und des Wilboldt (Willibald) von Pirching (gest. 1536) an der Stadtpfk. Eferding190 sowie

des Vikars Wolfgang Hochh(...) (gest. 1503) in Pischelsdorf a. Engelbach. Die charakteristischen

Versalien der „Rueder“-Werkstatt zeigen die Priestergrabplatte des Stephan Aunpacher (gest.

1521), das Fragment der Grabplatte des Balthasar Winzerer (gest. 1521) und die Grabplatte der

Margarete Hertting (gest. 1499) in der Stadtpfk. Eferding191. Die Inschrift des Grabplattenfragments

der Kunigunde Moshamer und der Margarete Span in der Fk. Altenburg ist aus dem typischen

Formenkanon der Werkstatt zusammengesetzt192.

Die figürliche Grabplatte (vor 1522) des Priesters Ambros Mittermayr in Annaberg193 trägt in

der Gestaltung der Figur die typischen Züge eines Teils der Grabdenkmäler der „Rueder“-Werkstatt,

die Schriftformen zeigen jedoch fast keine Berührungspunkte. Starke Anklänge an die

Mehrzahl der Wappengrabplatten der „Rueder“-Werkstatt zeigt die Wappengrabplatte des Georg

Aspan zu Haag (vor 1515) in Annaberg194 in der Gestaltung des Wappenfelds, die Schriftformen

weisen jedoch eine größere Distanz auf. Dagegen erinnern die Schriftformen der Wappengrabplatte

des Wolfgang Mauerkircher (gest. 1511) in der Stadtpfk. Braunau a. I. und die der Wappengrabplatte

des Wolfgang von Elriching (gest. 1521) in Mining stark an die der „Rueder“-Werkstatt,

während die Gestaltung des Wappenfelds keine engeren Parallelen zeigt. Die in derselben Kirche

angebrachte figürliche Grabplatte des Wolfgang von Elriching entspricht dagegen auch in der

Figurenzeichnung dem gewohnten Kanon. Die Schriftformen, besonders mehrere Versalienformen,

aber auch Merkmale der Helmdecke der Vollwappen bzw. der Figurenzeichnung der qualitätvollen

Epitaphien des Wolfgang Pischelsdorfer (gest. 1520) in Braunau, des Kanonikers Thomas

Obeneiner (vor 1512) in der ehem. Kollegiatkirche Mattighofen bzw. des Wolfgang Tenk

(gest. 1507) an der Stadtpfk. Braunau a. Inn, des epitaphartigen Denkmals des Höglwörther Propstes

Christoph von Trenbach (vor 1522), der Wappengrabplatten des Tittmoninger Pfarrers

Wiguleius Fürst (nach 1520), des Nonnberger Kaplans Leonhard Nagwein (gest. 1526) und der

Äbtissin Ursula Trauner (gest. 1539) sowie der figürlichen Grabplatte der Äbtissin N. Pfeffinger

(gest. 1517) am Salzburger Nonnberg verweisen auf die „Rueder“-Werkstatt, ohne jedoch alle

gestalterischen Merkmale des weit überwiegenden Teils der Denkmäler aufzuweisen.

In den Schriftformen der Grabbezeugung, einer Gotischen Minuskel samt charakteristischer

Gestaltung der „kanonisierten“ Versalien, verweist das qualitätvolle, ungewöhnlich viele Versatzstücke

von Renaissance-Ornamentik aufnehmende, sekundär (?) polychromierte Rotmarmor-Epitaph des

Pfarrvikars Wolfgang Mairhofer in der Pfk. Hohenzell (vor 1533?) ebenfalls eindeutig

auf die „Rueder“-Werkstatt. Die oberen zwei Drittel der Platte nimmt jedoch eine in den

vorgenannten „Rueder“-Arbeiten beispiellose, sehr plastisch ausgeführte Darstellung des vor einer

thronenden Madonna mit Kind knienden Verstorbenen ein, die in eine von Pilastern mit Akanthusdekor

an den Kapitellen aufgespannte Rundbogennische mit Muschelsegmentbogen eingestellt

ist. Die mit vegetabilem Ornament gefüllten Zwickel zeigen links einen Wappenschild mit

dem verschränkten Monogramm des Verstorbenen, rechts ein Buch. Der Rundbogen über der

Madonna weist die Fürbittheische MARIA VIRGO VIRGINVM ORA PRO NOBIS in einer bis

auf einzelne verfremdete Formen, die der Frühhumanistischen Kapitalis entlehnt sind (A mit

senkrecht gestelltem rechten Schägschaft und links überstehendem Deckbalken und N mit Siculus

am Schrägschaft), als erhaben gearbeitete Renaissance-Kapitalis, wenn auch mit schmalen

Proportionen, anzusprechende Schriftart auf, die ebenfalls ohne Parallele in den sonstigen Arbeiten

der Werkstätte bleibt. Die Kapitalis der Wappenbeischriften auf dem Denkmal für Wilbolt

(Willibald) von Pirching zeigt dagegen breitere Proportionen und abweichende Einzelformen

(etwa R). Ebenfalls aus der „Rueder“-Werkstatt stammt zweifellos das Tympanon der ehem.

Klosterkirche Baumgartenberg mit Gedenkinschrift auf Otto von Machland, heute im OÖ

Landesmuseum195.

Deutlich seltener finden sich Arbeiten der Werkstatt außerhalb der donauösterreichischen

Länder. Immerhin sind in der Steiermark die Wappengrabplatte (bzw. das Epitaph) des Ernst von

Trauttmansdorff (gest. 1517) in Trautmannsdorf und ein Kreuzigungsrelief (um 1510) in Gnas

sowie das äußerst qualitätvolle figürliche Grabdenkmal des Achaz von Magknitz (gest. 1526) in

Metnitz zu nennen. Vereinzelt lassen sich entsprechende Arbeiten auch in Südböhmen nachweisen,

wie etwa die vor 1520 entstandene Wappengrabplatte des Kaspar Gobmhapp von Suche (?) im

ehem. Dominikanerkloster Budweis.

Gegen Ende des ersten Viertels des 16. Jahrhunderts lassen sich in den Inschriften des Bearbeitungsgebiets

vereinzelt Auflösungserscheinungen in Bezug auf die strengen Stilisierungsmerkmale

der Gotischen Minuskel feststellen, wie ein Zug zur Durchbiegung von Schäften, zur Umsetzung

von Bögen als Schwellzüge und zu einer runderen Auflösung gebrochener Bögen (vgl.

Kat.-Nr. 171, 177 und 204). Der Schaft des t ragt nun mitunter deutlich in den Oberlängenbereich,

das Setzen von i-Punkten stellt den Normalfall, das von Häkchen über u keine Seltenheit dar.

Den Zeitpunkt, an dem die Gotische Minuskel wenigstens von anspruchsvollen Auftraggebern

für konservativ bis veraltet und als jedenfalls einer lateinischen Bildungssprache (pseudo-)humanistischen

Zuschnitts nicht mehr adäquat erachtet wurde, markiert das 1532 entstandene Epitaph

des Göttweiger Abtes Matthias von Znaim (Kat.-Nr. 204). Der deutschsprachige Sterbevermerk

wurde zwar noch in Gotischer Minuskel eingehauen, der versifizierte lateinische Text steht jedoch

bereits in Renaissance-Kapitalis. Mit Ausnahme zweier Nachzügler von 1553 und 1559 – vielleicht

nicht nur zufällig, sondern in bewußtem schriftgestalterischen Konservativismus die Grabinschriften

auf die letzten Angehörigen ihrer adeligen Geschlechter bzw. Familienzweige (Kat.-Nr. 247

und 256) – stellt dieses Denkmal den letzten Beleg der langlebigsten epigraphischen Schriftart des

Bestands dar, die ebenso unvermittelt von der inschriftenpaläographischen Bildfläche verschwand,

wie sie auf ihr erschienen war.

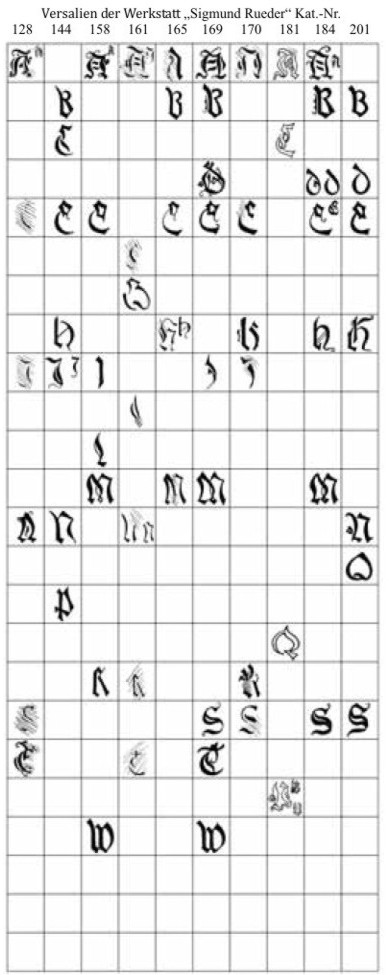

5.3. Frühhumanistische Kapitalis und von ihr abgeleitete Majuskelmischschriften

(vgl. die abgebildeten Nachzeichnungen)

Neben einer schlecht datierbaren Verwendung für das Jesugramm auf einer museal aufbewahrten

Altarpredella (Kat.-Nr. 109) bietet der Flügelaltar von Maria Laach a. Jauerling aus dem letzten

Viertel des 15. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 110) den ersten leidlich gut zeitlich einzuordnenden Beleg

für die Frühhumanistische Kapitalis im vorliegenden Bestand. Schon dieses erste Auftauchen weist

auf jene „Sonder“-Anwendungsbereiche hin, in denen der offensichtlich als dekorativ, vielleicht

aber auch als letztlich artifiziell und unorganisch empfundene Schrifttyp gegen Ende des 15. und

im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts als Modeschrift überwiegend zum Einsatz kam: kurze

Inschriften auf gewissermaßen peripheren zu beschriftenden Objekten bzw. Schriftfeldern, oft in

einem in weiterem Sinn kunsthandwerklichen Kontext und aufgemalt, kaum aber für längere

Texte herangezogen und in Stein gehauen.

Auf dem Maria Laacher Altar tritt sie, vielleicht als Produkt einer Passauer Werkstatt, einerseits

auf dem Gewandsaum Christi mit einen stärker linearen Eindruck auf: Haar- und Schattenlinien

sind kaum differenziert, freie Schaft-, Balken- und Bogenenden stumpf abgeschnitten. Das verwendete

Alphabet ist mit Ausnahme einiger weniger Buchstaben (A mit beidseitig überstehendem

Deckbalken, epsilonförmiges E, retrogrades N) und abgesehen von den spärlichen für den Schrifttyp

charakteristischen Zierlelementen (etwa der Siculus am Balken von H) jenes der Kapitalis.

Deutlicher gehören die schmalen Proportionen und die fast gelängt wirkenden Buchstaben zum

Schriftbild der Frühhumanistischen Kapitalis. Andererseits begegnet eine deutlich abweichende

Ausprägung auf dem Armausschnitt im Gewand eines Schergen und in den Namensbeischriften

der weiblichen Heiligen auf der Predella. Deren Einzelformen sind weniger schmal und zeigen

Gestaltungsmerkmale, die den Rahmen reiner Kapitalis sprengen: trapezförmiges A mit beidseitig

überstehendem Deck- und teilweise gebrochenem Mittelbalken sowie unziales D. Freie Schaftund

Bogenenden sind hier nicht selten dreieckig gestaltet, mitunter eingekerbt, gegabelt oder

gespalten.

Die gedrängt angeordneten, sehr dünnstrichigen Buchstaben der Bauinschrift des steinernen

Kanzelkorbs vom Ende des 15. Jahrhunderts in Hofarnsdorf (Kat.-Nr. 112) sind fast durchwegs

schmal und schlank proportioniert. Freie Schaft-, Balken- und Bogenenden tragen kleine Dreiecke

oder erhalten Einkerbungen. A zeigt beiderseits überstehenden Deckstrich und gebrochenen

Balken, das unziale D hat ebenso wie O einen moderat spitzovalen Bogen, E ist epsilonförmig.

Am Balken von H sitzt ein nach unten geöffneter Siculus, ein nach rechts geöffneter befindet sich

in der Schaftmitte von I. Der sehr kleine Bogen des R ist am oberen Berührungspunkt mit dem

Schaft etwas eingedrückt, auf der geraden Cauda sitzt unterhalb der Mittellinie ein stachelartiger Sporn.

Gewisse charakteristische Formbildungen Frühhumanistischer Kapitalis, etwa die spitzovale

Form des O und der Nodus am Schaft des I waren um 1500 offenbar soweit epigraphisches

Gemeingut, daß sie auf die formal entsprechenden Ziffern übertragen werden konnten (Kat.-Nr. 126).

Auf dem Haitzendorfer Epitaph von 1511 steht der Kreuzestitulus in durchaus typischer

Frühhumanistischer Kapitalis (Kat.-Nr. 144). Eine Glocke von 1521 (Kat.-Nr. 174) weist die charakteristischen

Einzelformen von A mit kräftigem Deckstrich, aus Nodus am Berührungspunkt

der beiden Schrägschäfte und nach beiden Seiten ausgehenden kurzen dreieckigen Balken zusammengesetzt,

und „byzantinisches“ M auf, Nodi in den Schaftmitten und kräftige Perlsporen

an freien Schaftenden ergänzen das Bild. Retrogrades N und schmale, lineare Buchstaben zeigt

eine möglicherweise zu 1526 zu datierende kurze an die Wand gemalte Inschrift in Göttweig

(Kat.-Nr. 195). Die in Kombination mit Gotischer Majuskel für einen zweiten Text auf einer

Tischglocke von 1544 (Kat.-Nr. 220†) angebrachte Inschrift in Frühhumanistischer Kapitalis verwendet

A mit beidseitig überstehendem Deck- und gebrochenem Mittelbalken und epsilonförmiges E.

Elemente der Frühhumanistischen Kapitalis haben bedeutenden Anteil an der aus unterschiedlichen

Schrifttraditionen amalgamierten Majuskelmischschrift einer Beckenschlägerschüssel in

Göttweig, die wohl am Beginn des 16. Jahrhunderts in Nürnberg hergestellt wurde (Kat.-Nr.

121). Substrat der Frühhumanistischen Kapitalis bildet die wichtigste Zutat einer in zahlreichen

Varianten bis etwa in die späten 1540er Jahre und teilweise noch länger im Bearbeitungsgebiet

und darüber hinaus im niederösterreichischen Waldviertel in Verwendung stehenden Majuskelmischschrift

auf im wesentlichen kapitaler Grundlage mit einzelnen markanten und dekorativen oder zahlreicheren,

den Gesamteindruck bestimmenden Verfremdungen (vgl. Kat.-Nr. 152, 228 und 274).

Die schlanken Proportionen und einzelne Leitbuchstaben der Frühhumanistischen Kapitalis übernehmen

auch die Kapitalis-Inschriften der Kacheln eines aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammenden Objekts (Kat.-Nr. 240).

5.4. Gotico-Antiqua (vgl. die

abgebildeten Nachzeichnungen)

Dieser Schrifttyp ist im Bezirk Krems lediglich durch fünf Inschriftenträger vertreten, für die eine

Anfertigung durch auswärtige Kräfte angenommen oder wenigstens nicht ausgeschlossen werden kann.

Bezeichnenderweise scheint in vier Fällen mehr oder weniger direkt faßbarer Einfluß aus Passau,

offenbar dem eigentlichen Kerngebiet der inschriftlichen Gotico-Antiqua in Süddeutschland196,

vorzuliegen. Der wohl noch gegen Ende des 15. Jahrhunderts mit dem Namen des Bauherren bzw. Besitzers

Erhard Kobolt beschriftete Konsolstein vom Erker eines Hauses in der bischöflich-passauischen

Stadt Mautern (Kat.-Nr. 113) zeigt eine sehr dünnstrichig ausgeführte Gotico-Antiqua. Reminiszenen

an Gotische Minuskel sind vielleicht noch an der Einzelform eines t mit sehr kurzem Schaft feststellbar,

Brechungen sind nicht mehr vorhanden. An der Basislinie werden die freien Schaftenden nach rechts,

im Oberlängenbereich nach links umgebogen oder rechtsschräg abgeschnitten.

Die Wappengrabplatte des Jörg Heidelberger von Heinrichschlag von 1502 (Kat.-Nr. 127) und die

nach 1506 entstandene figürliche Grabplatte seines Brudes Wolfgang (Kat.-Nr. 137) wurden bereits

früher als Arbeiten aus der Passauer Werkstatt Jörg Gartners identifiziert. Zur ausführlichen Schriftbeschreibung

beider Steine vgl. den Katalog an der zuletzt genannten Stelle.

Die dem von Ramona Epp sogenannten „Derrertyp“197 einer Passauer Werkstatt entsprechende

Inschrift auf der Grabplatte des 1540 in Unterloiben verstorbenen und beigesetzten Passauer Bürgers

Wolfgang Rothofer (Kat.-Nr. 213) weist im Formenbestand und den Stilisierungsmerkmalen starke

Residuen der Gotischen Minuskel auf, die einzelnen für die Gotico-Antiqua charakteristischeren Buchstaben

und der allgemeinen Neigung zu spitzovalen Bögen gegenüberstehen. Freie Schaftenden mehrschaftiger

Buchstaben werden an der Basislinie stumpf abgeschnitten. Die Gestaltung eines P-Versals

verrät zudem Beeinflussung durch zeitgleiche Fraktur.

Die Gotico-Antiqua einer singulären gemalten Weiheinschrift (Kat.-Nr. 184a), wohl aus dem

ersten Viertel des 16. Jahrhunderts, erinnert in Duktus und bestimmten Einzelformen (etwa a)

an Traditionen der Gotico-Antiqua des Buchdrucks bzw. an deren mittelbares handschriftliches

Vorbild, die italienische Rotunda des mittleren 15. Jahrhunderts.

5.5. Kapitalis

Nach einem mutmaßlich 1511 mit dem Kreuzestitulus beschrifteten Schlußstein in der Pfarrkirche

Engabrunn (Kat.-Nr. 147), zu dem jedoch aufgrund von dessen Anbringungshöhe und wegen

einer sekundären Polychromierung keine inschriftenpaläographischen Angaben gemacht werden

können, überliefert erst das Epitaph des Göttweiger Abtes Matthias von Znaim von 1532

(Kat.-Nr. 204) den ersten sicheren Nachweis einer (Renaissance-)Kapitalis im Bestand. Die Schrift,

von einer Werkstatt ausgeführt, die auf demselben Stein auch eine Gotische Minuskel ansprechender,

aber nicht überdurchschnittlicher Qualität angebracht hat, ist bereits bei ihrem ersten Auftreten

voll entwickelt und wurde mit zwar gutem Niveau der Schriftgestaltung, aber mangelhaftem

Layout ausgeführt. Die Buchstaben sind überwiegend relativ schmal ausgefallen, der Wechsel

von Haar- und Schattenstrichen ist bei kräftigem Strich nur schwach ausgeprägt, an freien

Schaft-, Balken- und Bogenenden sitzen dreieckige Sporen. Das spitze Zusammentreffen zweier

Schrägschäfte bzw. von Schaft und Schrägschaft an Ober- und Basislinie bereitet Schwierigkeiten,

sodaß etwa A einen kräftigen dreieeckigen Sporn an der Oberlinie zeigt. B zeigt zwei gleich

große Bögen, das schmale C läuft am oberen Bogenende spitz aus, das untere Ende ist mit rechtsschräg

abgeschnittenem Sporn versehen, die drei Balken des E sind gleich lang, G hat eine kurze senkrechte Cauda,

I einen Dreispitz als i-Punkt. Der Mittelteil des konischen M reicht tendenziell bis zur Basislinie,

O hat schmale, teils beinahe spitzovale Form, R und Q haben stachelförmige Cauden,

V weist ein redundantes Häkchen als diakritisches Zeichen auf.

Die zeitlich nächste Kapitalis-Inschrift wurde von der Werkstatt des Wiener Bildhauers Konrad

Osterer auf dem figürlichen Grabdenkmal des Göttweiger Abtes Bartholomäus Schönleben

(Kat.-Nr. 208) 1537 mit hohem Anspruch eingehauen, doch sind Mängel der nicht immer ganz

geglückten Spationierung zu konstatieren. Die Einzelformen sind hier überwiegend relativ breit,

der Wechsel von Haar- und Schattenstrichen, fast durchwegs unter Betonung der Senkrechten

und der Linksschrägen, ist moderat ausgeprägt. Freie Schaft-, Balken- und Bogenenden sind mit

meist sorgfältig ausgeführten Serifen versehen. Am Berührungspunkt der beiden Schrägschäfte

des A entsteht wieder eine spornartige Abflachung, B zeigt dagegen nun einen erheblich größeren

unteren Bogen, oberes und unteres Bogenende von C enden meist auf gleicher Höhe. E besitzt

einen verkürzten mittleren Balken, G eine bis zur Mittellinie reichende senkrechte Cauda. Das

M folgt dem konischen Typ, wobei der Mittelteil nur etwa ein Drittel der Höhe des Schriftbands

ausmacht, die abwechselnd gerade bzw. stachelförmige R-Cauda verläuft steil und nahe am Schaft.

Die Kapitalis setzt sich sehr rasch für Inschriften aller Art sowohl in lateinischer wie in

deutscher Sprache ohne erkennbare Schrifthierarchie und ohne erkennbaren Einfluß sozialer

Differenzierungen der Auftraggeber (vgl. als erste deutschsprachige Grabinschrift in Kapitalis für

adelige Verstorbene Kat.-Nr. 210 von 1539) durch und verdrängt damit schneller als die Fraktur

die Gotische Minuskel. Eine kontinuierliche Schriftentwicklung innerhalb des Bestands vermochte

der Bearbeiter nicht zu beobachten. Kernpunkt der Bewertung ist die jeweilige Nähe

oder Distanz einzelner Inschriften zu den letztlich im Grunde vorbildhaften klassischen Schriftformen

und Gestaltungsprinzipien. Wohl läßt sich für die Mehrzahl der Kapitalis-Inschriften des

gesamten Katalogs ohne zeitliche Schwerpunkte eine mäßig breite Proportionierung, ein wenig

ausgeprägter Wechsel von Haar- und Schattenstrichen (die Schattenachse ungewöhnlicherweise

in den Rechtsschrägen bei Kat.-Nr. 352), eine Bevorzugung des B mit ungleich großen Bögen,

E mit kürzerem Mittelbalken (seltener auch mit verlängertem unteren Balken, s. etwa Kat.-Nr.

328), G mit senkrechter Cauda (rechtwinkelig geknickt noch häufiger im 16. Jahrhundert, vgl.

Kat.-Nr. 218 und 223, seltener im 17. Jahrhundert: Kat.-Nr. 395) und eher gerades als konisches

M mit meist nicht ganz bis zur Basislinie reichendem Mittelteil beobachten. Versuche, in Adaption

klassischer Vorbilder den Bogen von P (mitunter auch die von B und den von R) nicht ganz bis

zum Schaft zu schließen, sind selten (vgl. Kat.-Nr. 288, 299 und 323) und noch seltener geglückt.

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts und noch geraume Zeit danach lassen sich noch A mit einoder

beidseitig überstehendem Deckstrich und gebrochenem Balken (vgl. etwa Kat.-Nr. 223, 224,

274, 377 und 386) und H mit Siculus oder Nodus am Balken (Kat.-Nr. 252 und 272) feststellen.

Bei C werden oberes und unteres Bogenende im 16. Jahrhundert noch häufig auf gleicher Höhe

abgeschnitten und mit Serifen oder kleinen Dreiecken versehen, später überwiegt C mit spitz

zulaufendem unteren Bogenende. Ein oben offenes D von 1574 bleibt singulär (Kat.-Nr. 283),

aus zwei aneinandergeschobenen VV gebildetes W taucht nur einmal auf (vgl. die allerdings in

lateinischer Sprache abgefaßte Inschrift in Kat.-Nr. 481), zweistöckiges Z fand in reinen Kapitalisinschriften

ebenso nur einmal Verwendung (Kat.-Nr. 289). Freie Schaft-, Balken- und Bogenenden

werden im 16. Jahrhundert noch mitunter dreieckig gestaltet, nach 1600 erscheinen fast

ausnahmslos Serifen bzw. rechtsschräge Balkensporen. Im 17. Jahrhundert überwiegt auch R mit

geschwungener Cauda die Gestaltung mit gerader Cauda noch deutlicher, als dies zuvor zu beobachten

war. Stachelförmige Cauden sind nur in überdurchschnittlich gelungenen Inschriften

zu finden (vgl. etwa die Glockeninschriften Kat.-Nr. 221 und 382). Das Graphem Y wird in einer

Inschrift von 1560 (Kat.-Nr. 257) noch von der Kombination IJ vertreten, über beiden Schäften

sitzt je ein Quadrangel als diakritisches Zeichen. Z trägt nach einem Erstbeleg von 1547 (Kat.-Nr.

223) erst nach der Jahrhundertwende häufiger einen meist geschwungenen Mittelbalken. U ist

– im Wort JESU – erstmals 1616 belegt (Kat.-Nr. 411), wobei die Verwendung für die Beschriftung

eines Buchdeckels in einem Porträt Zweifel am genuin epigraphischen Charakter des Belegs

aufkommen läßt. Der nächste Nachweis stammt erst aus dem Jahr 1637 (Kat.-Nr. 478).

Die Vergrößerung von Anfangsbuchstaben ist erstmals 1539 (Kat.-Nr. 210),

allerdings ungewöhnlicherweise in den Zeilenzwischenraum nach unten, belegt.

Einzelne vergrößerte Anfangsbuchstaben sind in weiterer Folge ab 1551 (Kat.-Nr. 243) zu finden,

häufiger werden die Nachweise ansonsten erst nach 1600.

Zu den Kapitalis-Schriftformen der unten im Abschnitt zur Fraktur näher zu besprechenden

Kremser Werkstatt des Kilian Fuchs vgl. die Schriftbeschreibung bei Kat.-Nr. 414 und die im

folgenden Abschnitt gebotenen Nachzeichnungen.

5.6. Fraktur

Auch die inschriftliche Fraktur erscheint zum Zeitpunkt ihrer ersten Verwendung im Bearbeitungsgebiet

bereits fertig ausgebildet. Den möglicherweise frühesten Beleg stellen die erläuternden

Beischriften zu einer in Sgraffitotechnik ausgeführten Fassadendekoration aus der Mitte des 16.

Jahrhunderts in Langenlois dar (Kat.-Nr. 241). Wiederholte Restaurierungsmaßnahmen haben

den originalen Schriftcharakter beeinträchtigt, doch ermöglichen neben den Einzelformen die

überwiegend spitzovalen Bögen von b und d und einzelne noch feststellbare Schwellzüge trotz

mehrerer stärker gebrochener Buchstaben eine Einordnung der Schrift als Fraktur.

Die erste datierte Frakturinschrift bietet das Epitaph des Wolf Rueber von Pixendorf von 1555

in Grafenegg (Kat.-Nr. 249). Der Einsatz der ausschließlich für deutschsprachige Inschriften verwendeten

Fraktur erfolgte damit um etwa zwei Jahrzehnte nach dem der Kapitalis.

Die Bögen von b, d und o werden auf dem Grafenegger Denkmal entweder spitzoval wiedergegeben

oder an der Oberlinie einfach gebrochen, wobei bei Verbindungsbögen mehrschaftiger

Buchstaben der linke Teil als Anstrich am vorhergehenden Schaft ansetzt. Spitz in den

Unterlängenbereich auslaufende Schwellschäfte sind ebenso wie Schwellzüge deutlich ausgeprägt.

Schaftüberwölbungen in Zeilenzwischenraum wirken ebenso wie die mit Haarzierlinien dekorativ

gestalteten Versalien auflockernd.

Das gesamte Repertoire der frakturtypischen Zierelemente benützt die erhaben geätzte Inschrift

eines nach 1571 entstandenen Epitaphs in Maria Laach a. Jauerling (Kat.-Nr. 282). Freie

obere Schaftenden werden im Zeilenzwischenraum schlingenartig über den Schaft zurückgebogen.

Das spitz zulaufende obere Schaftende des t wird von einem geschwungenen Haarstrich

überschnitten, der mit einer Schaftüberwölbung nach links zurückbiegt. Die Bögen an der Oberlinie

des Mittelbands werden zu dünnen, mit Hornansätzen ausgestatteten Anstrichen samt angesetzten

Schwellzügen umgeformt. Das u trägt weit überwiegend ein geschwungenes diakritisches

Zeichen, ein kommaartiges bzw. aus einem Quadrangel mit zwei kurzen Rechtsschrägstrichen

zusammengesetztes Zeichen bildet den i-Punkt.

Die Umschrift des Epitaphs der Judith von Friedesheim von 1588 (Kat.-Nr. 313) ist in ihrer

zwar abschnittweise unterschiedlich gedrängten, aber insgesamt recht niveauvollen Ausführung

die epigraphische Umsetzung der schreibschriftlichen Fraktur, wie sie als Kanzlei-Auszeichnungsschrift

gegen Ende des Jahrhunderts verwendet wurde. Zwar werden viele Bögen im Mittelband

gebrochen, die senkrechten Teile werden aber nicht schaftartig streng gerade und parallel angeordnet,

sondern bewahren jeweils einen leichten Schwung. Zahlreiche Bögen sind überhaupt

in feine Anstriche an der Oberlinie des Mittelbands und anschließende Schwellzüge aufgelöst.

Feine umgebogene Haarzierlinien, in die die Bögen etwa von g und h im Unterlängenbereich

und zahlreiche Schwellschäfte im Oberlängenbereich auslaufen, verschlungene oder verschnürte

Zierstriche und Überwölbungen von Schäften im Oberlängenbereich und Doppelformen bei a

und g (neben der regulären Form mit moderat durchgebogenem Bogen auch eine Ausprägung

mit durch Schwellzügen optisch eingeschnürtem Bogen) verleihen der Inschrift bewegten und

dekorativen Charakter. Besonders reich sind die Versalien mit Haarlinien ausgestattet, Bogenverbindungen

sind bei den Gemeinen nicht selten.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts zeigen manche Frakturinschriften bereits einen Verlust des

spannungsreichen Schwungs, der den Schrifttyp seit seinem ersten Auftreten ausgezeichnet hatte

(s. Kat.-Nr. 320). Zierelemente wie Hornansätze, Schaftüberwölbungen und „Elefantenrüssel“

bleiben zwar erhalten, doch nimmt das Mittelband unter Aufgabe ausgerundeter Bögen tendenziell

den steifen Gittercharakter der Gotischen Minuskel an. Auch Einzelformen der älteren Minuskelschrift

wie zweistöckiges bzw. Kasten-a dringen nun vereinzelt in weniger niveauvolle Frakturinschriften

ein (s. Kat.-Nr. 336). Selbst qualitativ höherstehende Frakturinschriften weisen starke

Ansätze zur Auflösung aller runden Buchstabenbestandteile in lange, das Mittelband dominierende

parallele Schäfte mit (Pseudo-)Brechungen an der Basislinie auf (s. Kat.-Nr. 344). Vorerst

entziehen sich jedoch ausgezeichnete gemalte und geätzte Frakturinschriften (Kat.-Nr. 359, 371

und 381) noch diesen das Schriftbild im 17. Jahrhundert bestimmenden Entwicklungen.

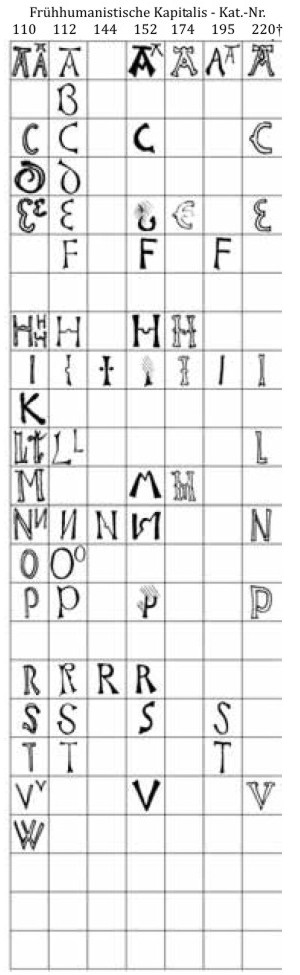

In den ersten beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts scheint im Bearbeitungsgebiet eine leistungsfähige

Werkstatt existiert zu haben, die überwiegend für Auftraggeber aus dem Adel der Region und das Kloster Göttweig,

aber offenbar auch für wohlhabende Bürger gearbeitet hat. Zu den überwiegend durchaus qualitätvollen Werken dieses

Betriebs zählen alle Formen von Grabdenkmälern in Stein und Holz ebenso wie Altäre, hölzerne Kirchenausstattungen und Bildstöcke.

Eine beachtliche Anzahl an erhaltenen Werken, viele davon im Bearbeitungsgebiet, läßt sich nach

gestalterischen und stilistischen Kriterien bzw. durch eine inschriftenpaläographische Analyse

unterschiedlich eng an einige wenige Werke anschließen, die mit einem konkreten Künstlernamen

verknüpft sind.

Gerald Fischer-Colbrie publizierte 1976 an wenig prominenter Stelle Nachrichten zum Künstler

des Epitaphs der Anna Kirchberger in Maria Laach a. Jauerling (Kat.-Nr. 408)198. Das monumentale

Epitaph, aus unzureichend argumentierten stilistischen Gründen früher oft gemeinsam

mit dem Freigrab Hans Georgs (III.) von Kuefstein (Kat.-Nr. 377) in den Umkreis der Werkstatt

Alexander Colins eingeordnet, stammt nach archivalischen Belegen aus der Werkstatt des Kremser

Bildhauers Kilian Fuchs, der von den Söhnen der Toten, vor allem Hans Ludwig von Kuefstein,

am 5. September 1617 mit der Planung und Ausführung des Denkmals um eine zunächst vereinbarte

Summe von 250 fl. beauftragt wurde. Fertiggestellt war das Epitaph erst am 10. Februar

1619199.

An dieser Stelle ist kein Platz, eine ausführliche Beschreibung der für die Fuchs-Werkstatt

typischen Gestaltungsmerkmale, von Fragen der Gesamtkonzeption und des architektonischen

Aufbaus der Epitaphien und Altäre bis hin zu stilistischen Charakteristika der Figurenzeichnung

und Details der Ornamentik und des Dekors zu bieten. Das Formenrepertoire der Werkstatt war

groß, und zwischen den sehr unterschiedlichen Formgelegenheiten wie monumentalen Grabdenkmälern

und Bildstöcken sind oft nur schwer taugliche Vergleichsmöglichkeiten zu finden. Zudem

zeigen fast alle Arbeiten der Werkstatt auch qualitativ schwächere Teile, sodaß stets von der Beteiligung

mehrerer Hände ausgegangen werden muß. 1617/18 beschäftigte Fuchs nachweislich

mindestens zwei Gesellen, von denen einer, Kaspar Hoffmann, auch namentlich bekannt ist.

Während der kunsthistorischen Bewertung der möglichen Werke Fuchs’ eine eigene Arbeit

gewidmet sein müßte, soll hier nur auf die Inschriften an diesen Objekten eingegangen werden.

Besonders schmerzlich ist in diesem Zusammenhang der Verlust zweier weiterer archivalisch

gesicherter Werke Fuchs’, Kat.-Nr. 415† und 416†. Die Inschrift des Epitaphs der Anna Kirchberger

(Kat.-Nr. 408) hat deshalb bei der Zuschreibung anderer Werke an die Fuchs-Werkstatt,

die neben Fraktur für deutschsprachige regelmäßig Kapitalis für lateinische (und deutschsprachige)

Texte verwendete, größte Bedeutung. Allerdings handelt es sich beim Epitaph der Anna

Kirchberger innerhalb der zu erschließenden Reihe von Arbeiten der Fuchs-Werkstatt, deren

Leiter 1621 starb, um ein spätes Werk. Mit den mutmaßlichen früheren Arbeiten des Betriebs

lassen sich am besten die in relativ konstanter Form eingesetzten Versalien (s. die umseitigen

Nachzeichnungen) vergleichen, während der Gesamteindruck der hier dicht gesetzten und sehr

starr wirkenden Gemeinen vom früher und besonders in den gemalten Inschriften viel bewegteren

Schreiben abweicht.

Erstaunlicherweise zeigt der Kanon der Versalien in hohem Ausmaß Parallelen zu einer zusammengehörigen

Gruppe von drei bzw. vier in Fraktur beschrifteten qualitätvollen Grabdenkmälern der Jahre 1574 und 1578

in Wiener Neustadt200. Ob Fuchs zu der für jene und wohl auch das Epitaph des Kaspar von Hohberg

(Kat.-Nr. 306) verantwortlichen Werkstatt Beziehungen unterhielt, vielleicht sogar seine Ausbildung

in jener erfahren hatte, bleibt freilich völlig unklar.

5.7. Minuskelantiqua

Die Minuskelantiqua (Humanistische Minuskel) besitzt als epigraphische Schriftart,

zumal für längere Texte, im Bestand nur sehr untergeordnete Bedeutung. Gut erhaltene Originale

sind zudem selten, was einen Überblick über die Schriftentwicklung unmöglich macht.

Gewissenhafte kopiale Überlieferung deutet für die lateinische Grabinschrift eines 1541 frühverstorbenen

Kindes aus dem slowakisch-ungarischen Adelsgeschlecht der Thurzó in der Nachzeichnung

glaubwürdig auf eine originale Ausführung in Minuskelantiqua hin (Kat.-Nr. 215†).

Die in Minuskelantiqua gehaltene lateinische Namensbeischrift auf dem fragmentierten Epitaph des

Göttweiger Abtes Michael Herrlich (Kat.-Nr. 304) von 1582 stammt mit größter Wahrscheinlichkeit

erst aus dem 18. Jahrhundert. Die Verwendung dieser Schriftart für erklärende lateinische

Beischriften zu einer verlorenen Bilderserie vom Ende des 16. Jahrhunderts aus Göttweig ist

fraglich (Kat.-Nr. 362†, 363†, 364†).

In sehr spezifischen Anwendungszusammenhängen erscheint Minuskelantiqua innerhalb der

Inschriften auf der Rückseite einer spätmittelalterlichen Johannesschüssel (Kat.-Nr. 401). Die 1612

aufgemalte deutschsprachige Restaurierungsinschrift überliefert den Umstand der Erneuerung

und den Namen der Auftragerin in Fraktur, wobei das ihr beigegebene Attribut uxor im Sinne

einer Auszeichnungsschrift für den fremdsprachigen Einschub in Minuskelantiqua steht. Der

Name des ausführenden Malergesellen ist dagegen vollständig diesem Schrifttyp zuzuordnen. In

„unepigraphischer“ Verwendung steht die Minuskelantiqua auf dem 1616 (?) entstandenen Porträt

des Göttweiger Abtes Georg Falb (Kat.-Nr. 411). Die entsprechenden Vorbildern aus dem zeitgenössischen

Buchdruck nachgeahmte Schrift gibt die lateinische Beschriftung eines Buchvorderdeckels

wieder. Auszeichnungsfunktion für einzelne Wörter des Texts nimmt hier die Kapitalis

wahr.

Die eingravierten durchwegs deutschsprachigen Inschriften einer Sargtafel von 1623 (Kat-Nr. 434)

bevorzugen für die ausführliche Sterbeinschrift eine zeittypische Kapitalis und beschränken

den Einsatz einer schrägliegenden Minuskelantiqua mit starken Anregungen schreibschriftlicher

Cancelleresca auf die gereimte Beischrift einer emblemartig gestalteten Darstellung

sowie auf die Wappenbeischriften der Ahnenprobe. Lediglich die Stellenangabe des Bibelzitats auf

einer verlorenen Sargtafel von 1618 (Kat.-Nr. 421a†) dürfte in einer sehr ähnlichen schrägliegenden

Minuskelantiqua ausgeführt gewesen sein.

Die kurze Namensinschrift (?) auf einem Totenschild von 1628 in Maria Laach a. Jauerling

(Kat.-Nr. 449) erlaubt keine zeitliche Einordnung.

Ein Gemälde mit der Ansicht der Klosters Göttweig unter dem Schutz der Gottesmutter, 1630

Abt Georg Falb als Geburtstagsgeschenk überreicht (Kat.-Nr.459), setzte Minuskelantiqua innerhalb

der in Kapitalis umgesetzten lateinischen Inschrift neben einzelnen eher zufällig in Minuskel

ausgeführten ganzen Wörtern offenbar regelmäßig für die verkleinert hochgestellten Kasusendungen

abgekürzter Wörter ein. Da die originale Beschriftung des Gemäldes heute durch

Restaurierungsmaßnahmen verfälscht und teilweise entstellt ist, muß sich der geschilderte Befund

auf die Nachzeichnung allerdings äußerst sorgfältiger kopialer Überlieferung des 18. Jahrhunderts

stützen.

Das von derselben Quelle tradierte Göttweiger Gemälde mit der Nachricht eines ungewöhnlichen

Fischfangs aus dem Jahr 1647 (Kat.-Nr. 505†) brachte den eigentlichen Informationsgehalt

in mehreren Kapitalis-Zeilen unter und schloß einen einzeiligen Gebetsspruch in schrägliegender

Minuskelantiqua an.

Unter restauratorischen Eingriffen in die ursprüngliche Substanz leidet die lateinische Inschrift

eines Votivbilds in Maria Langegg, das der Lilienfelder Abt Cornelius Strauch testamentarisch

1650 verfügt hatte (Kat.-Nr. 511). Neben einer einzelnen Zeile in Kapitalis stehen ein versifiziertes

Chronogramm oder Chronodistichon, das auf die bildliche Darstellung Bezug nimmt, und

die eigentliche Votivinschrift in Minuskelantiqua. Die Zahlzeichen des Chronogramms und zwei

Wörter mit Auszeichungsfunktion sind in Kapitalis ausgeführt.

Die Aufgabe einer Auszeichnungsschrift erfüllt eine überwiegend leicht schrägliegende

Minuskelantiqua für die Inschriften eines umfangreichen religös-didaktischen typologischen Bildprogramms

im Chor der Spitzer Pfarrkirche aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 514).

In Minuskelantiqua sind die Stellenangaben zu den bildlich dargestellten Bibeltexten

sowohl innerhalb der deutschsprachigen Frakturinschriften als auch der lateinischen Texte (in

Kapitalis) abgefaßt.

5.8. Mischschriften und nicht-epigraphische (schreibschriftliche) Schriftarten

Zu den wenigen Majuskelmischschriften des Bestands vgl. die Anmerkungen bzw. Verweise

unter Abschnitt 5.3. Für den Nachweis der unterschiedlichen schreibschriftlichen Alphabeten,

etwa spätgotischen Kursiven unterschiedlichen Stilisierungsgrads, entstammenden Formen einzelner

Minuskelmischschriften bzw. die Verwendung von nicht-epigraphischen Schreibschriften

vgl. die jeweiligen Stellen im Katalog (Kat.-Nr. 71, 81, 185†, 187, 188, 190, 231, 237, 254,

340).

Andreas Zajic

Die Deutschen Inschriften

Herausgegeben von den Akademien der Wissenschaften in

Düsseldorf · Göttingen · Heidelberg · Leipzig · Mainz · München

und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien

72. Band, Wiener Reihe 3. Band

Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich - Teil 3

Die Inschriften des Politischen Bezirks Krems

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Austrian Academy of Sciences Press

|

|

Schlagworte

Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich • Politischer Bezirk Krems • Die Schriftformen • Romanische und Gotische Majuskel (vgl die abgebildeten Nachzeichnungen) • Gotische Minuskel (vgl die abgebildeten Nachzeichnungen) • Frühhumanistische Kapitalis und von ihr abgeleitete Majuskelmischschriften (vgl die abgebildeten Nachzeichnungen) • Gotico-Antiqua (vgl die abgebildeten Nachzeichnungen) • Kapitalis • Fraktur • Minuskelantiqua • Mischschriften und nicht-epigraphische (schreibschriftliche) Schriftarten • Andreas Zajic •

Abbildungen

Gotische Majuskel - Kat.-Nr.

6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24†, 25, 27, 28

Gotische Minuskel, Versalien

Kat.-Nr. 30, 31, 32, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 63

Gotische Minuskel, Versalien

Kat.-Nr. 64, 65, 67, 71, 73, 74, 82, 83, 94, 97, 99, 102, 105, 111, 130, 138

Gotische Minuskel, Versalien

Kat.-Nr. 141, 145, 149, 171, 172, 176, 177, 186, 199, 200, 204, 256, 303

|

Die Inschriften des Politischen Bezirks Krems, ges. u. bearb. v. Andreas Zajic

(Die Deutschen Inschriften 72. Band, Wiener Reihe 3. Band, Teil 3) Wien 2008, 5. Die Schriftformen,

URL: hw.oeaw.ac.at/inschriften/noe-3/noe-3-schrift.xml