| |

Die Inschriften des Bundeslandes Tirol

Politische Bezirke Imst, Landeck und Reutte

2. Historischer Überblick

Bereits seit der Antike spielt das Oberinntal als zentraler Verkehrsweg in Nord-Süd-Richtung

eine wichtige Rolle in der zentraleuropäischen Geschichte; gerade das Spannungsverhältnis zwischen

dem regen Reiseverkehr einerseits und einer ansonsten eher kargen, abgeschiedenen Landschaft

andererseits prägte und prägt nicht nur das Bild dieses Raumes bis heute, sondern stellt auch

einen roten Faden in dessen epigraphischer Vergangenheit dar.

Die früh- und hochmittelalterliche Geschichte des Nordtiroler Oberlands lässt sich aufgrund

der problematischen Quellenlage nur schwierig erfassen; gerade die Diskussion um die Grenzziehung

am Oberen Weg hat jüngst diese Schwierigkeiten erneut aufgezeigt5. Auf eine eingehende

Nachzeichnung dieser Diskussion kann an dieser Stelle verzichtet werden, da alle drei

Bezirke für das gesamte Frühmittelalter und bis weit ins Hochmittelalter hinein keine epigraphischen

Quellen aufweisen. Nach dem in dieser Edition nicht berücksichtigten Christusmonogramm

aus der Laurentiuskirche in Imst, das als bekannter Beleg der Christianisierung Tirols wahrscheinlich

noch knapp vor den Beginn des 6. Jahrhunderts datiert werden kann6, lassen sich Inschriften

im Oberinntal erst wieder seit dem 13. Jahrhundert greifen. Der Beginn der Überlieferung

mittelalterlicher Inschriften setzt damit gerade zu einem Zeitpunkt an, mit dem sich eine

andere alte Streitfrage um die Geschichte des Tiroler Oberlands verbindet: Jene nach dem staufischen

Erbe im Oberinntal und dessen Bedeutung für die Landeswerdung Tirols. Die Grundlage

entsprechender Überlegungen stellt der Umstand dar, dass Graf Meinhard II. von Görz-Tirol

mit Elisabeth von Wittelsbach, der Witwe des letzten staufischen Königs Konrads IV., verheiratet

gewesen ist; so kam Graf Meinhard in der Vorbereitung des Italienzuges seines Stiefsohnes Konradins

eine große Bedeutung in der Finanzierung und logistischen Umsetzung des 1267/68 durchgeführten

Heerzuges zu, der vielleicht schon 1263 in Wilten besprochen worden war. Nach dem

unglücklichen Verlauf dieses Unternehmens könnten staufische Besitzungen im Oberinntal an die

Tiroler Grafen gefallen sein7. Auch wenn diese Frage für das Verständnis des Tiroler Inschriftenbestandes

auf den ersten Blick nicht wesentlich erscheinen mag, so treten uns hier doch zwei

Aspekte entgegen, die auch die epigraphische Landschaft des Tiroler Oberlandes nachhaltig

prägten.

Zum einen spiegelt sich im Streit der Historiker um das staufische Erbe im Oberinntal der

mehrfach nachweisbare Umstand wider, dass die Bedeutung des Tiroler Oberlandes für die Herrschaftsausübung

der Tiroler Landesfürsten seit der Zeit Meinhards II. stetig wuchs. Vor allem die

von Meinhard initiierte Gründung des als neue Familiengrablege gestifteten Zisterzienserklosters

Stams – sei sie nun mit Konradins Schicksal verbunden oder nicht – verweist deutlich auf den

Willen Meinhards, seine Herrschaft auch im Oberinntal zu festigen8. So ist es wohl kein Zufall,

dass auch die Inschriftenüberlieferung erst jetzt – am Ende des 13. Jahrhunderts und mit der

Gründung von Stift Stams – reichlicher zu fließen beginnt. Die für das Spätmittelalter zu beobachtende

zunehmende Bedeutungsverlagerung von Süd- nach Nordtirol, wie wir sie für die

Herrschaftszeit Erzherzog Sigmunds und König Maximilians I. im ausgehenden 15. Jahrhundert

so deutlich vor uns sehen9, nahm hier ihren eigentlichen Anfang und sollte auch für die Inschriftenlandschaft

nachhaltige Folgen zeitigen, wie schon ein flüchtiger Blick auf die chronologische

Verteilung der Inschriften im Tiroler Oberland belegt (vgl. Tab. 2a/2b). Eine aufmerksamere

Betrachtung des Einsetzens der Inschriftenüberlieferung in den drei Bezirken zeigt, dass sich

hierin auch die unterschiedlichen Entwicklungen und historischen Beziehungen widerspiegeln.

So stammt die älteste in diesem Band vorgestellte Inschrift aus der Leonhardskapelle in Nauders

(Kat.-Nr. 120), also aus einem Gebiet des Bezirks Landeck, das direkt am Reschenpass und damit

kurz vor dem für seine romanischen Wandmalereien berühmten Südtiroler Vinschgau liegt. Nicht

zufällig handelt es sich auch im Falle der Nauderer Inschrift um eine Beischrift zu einer Wandmalerei;

sie steht im übrigen recht isoliert da, denn eine dichtere Inschriftenüberlieferung setzt

im Bezirk Landeck erst im 14. Jahrhundert ein (s. Kat.-Nrr. 121–123). Der Beginn der epigraphischen

Überlieferung im Bezirk Imst steht dagegen mittelbar mit der Gründung des Stiftes Stams

in Zusammenhang (Kat.-Nr. 1†); mag mit 1279 (?) das Einsetzen epigraphischer Schriftlichkeit

im Bezirk Imst auch später als im Bezirk Landeck datieren, so haben wir es mit dem Gründungsbestand

von Stams doch sogleich mit einer relativ dichten, gleichsam „nachhaltigen“ Überlieferung

zu tun. Am spätesten setzt epigraphisches Schreiben in der dritten Region, dem Außerfern,

ein. Dies mag nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass hier weder eine besondere Nähe zu

dem an romanischer Kunst – und damit auch an romanischen Inschriften – reichen Südtirol, noch

eine auf das Hochmittelalter zurückgehende monastische Tradition vorliegt. Da hier außer Stams

im bearbeiteten Zeitraum kaum ein weiteres Kloster seine Einflüsse geltend machen konnte,

finden sich auch keine Inschriftenbestände, die sich mit jenen der Oberinntaler Zisterze messen

könnten. So hat sich etwa im freilich erst im März 1628 gegründeten Franziskanerkloster von

Reutte nur ein einziges Grabdenkmal aus dem Untersuchungszeitraum erhalten (Kat.-Nr. 335);

zwei Brände zerstörten 1703 und 1846 das Reuttener Kloster und die zugehörige St. Anna-Kirche10.

Dennoch ist es erstaunlich, dass sich im Bezirk Reutte nach einer aufgrund inschriftenpaläographischer

Überlegungen in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zu setzenden Glocke aus

Lechaschau (Kat.-Nr. 280) erst mit 1411 – also mehr als ein Jahrhundert später als in den anderen

beiden Bezirken – die erste datierte Inschrift des Mittelalters nachweisen ließ (Kat.-Nr. 281). Als

Grund für diese augenscheinliche relative Verspätung lässt sich wohl auch eine besonders schlechte

Überlieferungslage für den Bezirk Reutte anführen. Das Außerfern war am stärksten von

kriegerischen Ereignissen der Vormoderne betroffen, auch wenn es seine Grenznähe mit dem

Bezirk Landeck teilt. Waren es dort die Kriege mit dem Engadin11 – vgl. dazu eine Grabplatte

von 1622 in der Landecker Pfarrkirche (Kat.-Nr. 247) –, die die Zerstörung von Inschriften mit

sich gebracht haben dürften, so kam es etwa im Dreißigjährigen Krieg zu Plünderungen im

Lechtal. 1632 wurde Reutte eingenommen und gebrandschatzt12. Ansonsten brachte der Dreißigjährige

Krieg keine größeren Zerstörungen in Tirol mit sich, da es auch praktisch keine

Kampfhandlungen im Land gab. Die Dichte und Qualität des epigraphischen Bestands gerade in

der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts deutet eher auf eine Zeit relativer Prosperität hin. Einen

konkreten epigraphischen Niederschlag erbrachte dieser verheerende Krieg jedoch durch die

Flüchtlinge, die im relativ sicheren Tirol ein Refugium suchten. Zwei von ihnen, Johannes Graf

Fugger und der Schöntaler Zisterzienserabt Sigismund Fichtlin, lassen sich durch ihre Stamser

Grabmonumente festmachen (Kat.-Nrr. 92f.). Was den Erhalt der Inschriftendenkmäler angeht,

so verhielt es sich in den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts gerade umgekehrt zu den Unglücken

der Jahrhunderte zuvor. Das Außerfern blieb von den Wirren der beiden Weltkriege aufgrund

seiner abseitigen Lage eher verschont als die beiden anderen Bezirke des Oberlands13.

Der zweite wichtige Aspekt der Geschichte des Oberlands, den das eingangs genannte Beispiel

von Konradins Italienzug umreißt, ist die zentrale Rolle, die Tirol als Durchzugsland zwischen

den Territorien des Reichs nördlich und südlich der Alpen und damit nach Italien spielte; schließlich

handelte es sich bei den Tiroler Alpenübergängen um zwei der niedrigsten Passagen des gesamten

Alpenhauptkamms14. Eine der beiden Hauptrouten verlief dabei über den Fernpass und

den Reschen durch die heutigen drei Bezirke Reutte, Imst und Landeck. Wie neuere Forschungen

zeigen, wurde der Obere Weg, wie diese Route seit dem Mittelalter hieß, auch und gerade

im Winter befahren, was nicht zuletzt durch ein dichtes Netz von Herbergen ermöglicht wurde15.

Der rege Verkehr über den Fernpass kann auch von epigraphischer Seite mehrfach belegt werden.

So verweist die bekannte Gedenktafel vom Fernpass auf den Ausbau dieses wichtigen Straßenweges

unter Kaiser Karl V. und seinem Bruder Ferdinand I. (Kat.-Nr. 48). Auch zahlreiche Anwesenheitsvermerke

von Reisenden, insbesondere Pilgern, belegen die Beliebtheit dieser Route, die für

Deutsche, Niederländer und Nordfranzosen Teil nicht nur des Reisewegs nach Rom, sondern

auch nach Venedig – und weiter ins Heilige Land – gewesen ist16. Zu den negativen Aspekten

der Lage an einer Durchzugsstraße gehörte hingegen neben den schon erwähnten Wirren des

Dreißigjährigen Krieges auch das Auftreten von Seuchen; so lassen sich zwei Inschriften vom

alten Friedhof bei der Pfarrkirche von Schattwald vielleicht in Verbindung mit der 1635/36 hier

grassierenden Pest bringen (Kat.-Nr. 336f.).

Die verkehrsgünstige Lage des Oberlandes führte zu einer starken Ausrichtung nach Norden

und Süden, also in die unmittelbar angrenzenden Gebiete in Bayern und Schwaben, sowie nach

Norditalien hinein. Diese Verbindungen wurden im Mittelalter und der frühen Neuzeit auch in

der Bistumsorganisation deutlich: So gehörten große Teile des Außerferns nicht wie der Großteil

Tirols zum Bistum Brixen17, sondern zum Bistum Augsburg. Die zu Augsburg gehörige Lechtaler

Pfarre hatte im Mittelalter ihren Sitz zunächst in Elbigenalp; am 13. Dezember 1401 teilte

der Bischof von Augsburg diese Großpfarre jedoch auf, und es entstand ein neuer Pfarrsitz in

Holzgau18. Die dadurch entstandene Konkurrenzsituation drücken noch heute die zwei Taufsteine

der beiden Pfarrkirchen aus (Kat.-Nr. 283f.), die sich im Stil aneinander orientieren, aber

doch (etwa durch die Wahl der Sprache) deutlich voneinander unterscheidbar bleiben19. Besonders

deutlich werden die Verbindungen des Oberlands nach Norden und Süden jedoch in künstlerischer

Hinsicht. So entstand etwa die sogenannte „Grussit-Tafel“ in Stams (Kat.-Nr. 11) unter sichtbarem

Einfluss aus Italien. Zwischen 1450 und 1530 kam zu einem wahren spätgotischen „Bauboom“,

der nicht nur Nord- und Südtirol, sondern auch Graubünden erfasste20. Die gotischen Pfarrkirchen

von Imst und Landeck sind nur zwei der zahlreichen Beispiele dafür, die sich im Tiroler Oberland

erhalten haben. Insbesondere während des 17. Jahrhunderts lassen sich zahlreiche süddeutsche

Künstler im Oberland nachweisen, und immer wieder trifft man in der Tiroler Kunst auf italienischen

Einfluss. So stammte Martin Mittnacht, der Hofmaler Erzherzog Maximilians III., aus

Mergentheim, war in München in die Malerlehre gegangen und hatte danach in Florenz und

Rom studiert, bevor er sich in Innsbruck niederließ21; von ihm hat sich etwa ein Portrait Maximilians

erhalten, das mehrere Inschriften aufweist (Kat.-Nr. 89). Der ebenfalls aus Mergentheim

stammende Paul Honegger kam im Gefolge des Stamser Abtes Thomas Lugga nach Tirol und

war im Oberland mehrfach tätig22; auf zwei von ihm geschaffenen Kunstwerken hat sich hier auch

seine Signatur erhalten (Kat.-Nrr. 85 und 96).

2.1. Beschreibung und Geschichte der wichtigsten Standorte

Bei der Beschreibung der inschriftenreichsten Standorte muss zweifellos Stift Stams das erste

Kapitel gewidmet werden, das den umfänglichsten und ältesten Bestand des Bearbeitungsgebietes

besitzt. Daneben sind die Pfarrkirchen von Landeck und Imst zu nennen, die zumindest vom

Informationswert ihrer Inschriften her einige erhebliche Beiträge zur Tiroler Epigraphik beisteuern.

Wie bereits angedeutet bietet der Markt Reutte mit seiner nur geringen Dichte an Inschriften

kein ergiebiges Feld für die epigraphische Forschung; neben den schon erwähnten

Bränden im Kloster von 1703 und 1846 dürften weitere Großbrände, wie sie etwa 1704, 1724 und

1853 ausbrachen, die epigraphischen Denkmäler der Pfarrkirche dezimiert haben; auch zahlreiche

Häuser des Marktes fielen diesen Ereignissen zum Opfer23. Dagegen haben sich in Vils, St. Vigil

in Obsaurs und St. Georgen ob Tösens bei Serfaus noch bemerkenswerte Ensembles von Inschriften

verschiedenster Ausprägung erhalten.

2.1.1. Das Stift Stams

Das Zisterzienserstift Stams gehört mit seinen zahlreichen Inschriften zu den bedeutendsten Standorten,

die in dieser Edition Berücksichtigung finden. Gerade das hohe Alter und die bedeutende

Stellung der Zisterze als landesfürstliche Grablege haben hier einen Inschriftenkomplex entstehen

lassen, der durch die lokale kopiale Überlieferung auch noch zu großen Teilen fassbar ist24.

Das 1273 von Graf Meinhard II. von Görz-Tirol gegründete Stift wurde von Zisterziensermönchen

des Klosters Kaisheim besiedelt, und dessen Abt Trutwin war auch bei der Weihe der

Stamser Stiftskirche 1284 anwesend (vgl. Kat.-Nr. 2). Nach dem Filiationsprinzip des Ordens

unterstand Stams auch weiterhin dem im 13. Jahrhundert bedeutenden schwäbischen Kloster, und

einmal mehr wird hierin auch die enge Beziehung zwischen Schwaben und dem Tiroler Oberland

deutlich25.

Von Meinhard wurde die junge Zisterze reich ausgestattet. Trotz einer recht wechselvollen

Geschichte haben sich aus der Gründungszeit noch zahlreiche Inschriften vor Ort erhalten oder

sind doch zumindest durch die gute kopiale Überlieferung des Stiftes noch greifbar. So lässt sich

der beim barocken Umbau des Klosters zerstörte Brunnen samt seiner Inschrift von 1288 noch

nach Lebersorgs Chronik des Stiftes aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts rekonstruieren

(Kat.-Nr. 4†). Die im Dachreiter der Stiftskirche befindliche Glocke (Kat.-Nr. 5) entpuppte sich

im Zuge der Bearbeitung für den vorliegenden Band als wesentlich älter als zuvor angenommen

und dürfte jedenfalls noch in die ersten Jahrzehnte der Zisterze gehören. Mit der mobilen Gründungsausstattung

des Klosters könnte auch der 1931 wieder aufgefundene „Lasterteller“ (Kat.-Nr.

6) verbunden gewesen sein; dabei handelt es sich um eine heute im Stiftsmuseum aufbewahrte

sogenannte Hansa-Schüssel, die die mit kruden Majuskeln gekennzeichneten vier Laster Götzendienst,

Neid, Zorn und Prasserei darstellt. Das bedeutendste epigraphische Denkmal der frühen

Stiftsgeschichte stellt jedoch wohl die schlecht erhaltene Weiheinschrift in der mittleren Apsis der

romanischen Stiftskirche dar; sie hat als einer der wenigen Bauteile unverändert die Barockisierung

der Kirche überdauert. Erst 1963 entdeckte man die Inschrift, die auf die Weihe von 1284 verweist

(Kat.-Nr. 2). Der Anspruch der Stiftung Meinhards II. zeigt sich nicht nur in der beeindruckenden

Anzahl von Reliquien, die zur Gründung gestiftet wurden und die diese Inschrift

für nur einen der Altäre aufzählt. Auch die große Anzahl von anwesenden Bischöfen, die am 5.

November 1284 die Weihe vornahmen, unterstreicht die intendierte Bedeutung der Zisterze.

Deutlich wird dies zudem an der Wahl des Weihetages selbst, der am Fest des Hl. Malachias

begangen wurde. In diesem Heiligen, der die Zisterzienser nach Irland gebracht hatte, erkannte

sich offenbar auch Meinhard II., der den Orden in Tirol ansässig machte, wieder26. Da sein

Streben nach Ausweitung der gräflichen Herrschaftsrechte ihn jedoch zu Übergriffen auch auf

Tridentiner Kirchengut veranlasst hatte, wurde er selbst 1295 (erneut) exkommuniziert. Als er

kurz darauf starb, sah sich das von ihm gegründete Stift in einer schwierigen Situation, da ein

Exkommunizierter vom christlichen Begräbnis zwar ausgeschlossen war, man den Gründer aber

zugleich hier beisetzen und ihm eine angemessene Memoria zuteil werden lassen wollte. Erst auf

Intervention der Mönche wurde Meinhard nachträglich von der Exkommunikation gelöst; erst

jetzt durfte auch sein Leichnam in Stams beigesetzt werden27. Die unglücklichen Umstände rund

um seinen Tod wurden in der Historiographie des Klosters weitgehend marginalisiert; nicht zuletzt

seine kopial überlieferte Grabinschrift (Kat.-Nr. 7†), die ihn in höchsten Tönen als Gründer

des Stifts und Friedensfürst sowie ausdrücklich als Unterdrücker der Verbrechen feiert, legt ein

beredtes Zeugnis für die entsprechende Fokussierung der Stamser Stiftermemoria ab.

Meinhards Beisetzung folgte dem Plan des Gründers nicht nur aufgrund seiner besonderen

Position als Stifter des Klosters, sondern entsprach auch dessen Intention, das Kloster als Grablege

seines Geschlechts zu etablieren. Bereits zur Weihe der Stiftskirche 1284 hatte er die sterblichen

Überreste seiner Ahnen von Schloss Tirol in die Fürstengruft von Stams überführen lassen. Auch

seine Gattin Elisabeth von Wittelsbach und ihre früh verstorbenen Kinder wurden nun aus der

Stamser Pfarrkirche, wo sie vorläufig beigesetzt worden waren, in die Stiftskirche überführt28.

Von den Grabmonumenten all dieser Personen hat sich jedoch nur eine einzige Inschrift, die vom

Grab von Meinhards Großvater, Graf Albert III. von Tirol, kopial überliefert (Kat.-Nr. 3†).

Die wiederholten, mit baulichen Umgestaltungen verbundenen Verlegungen der Fürstengruft

in Stams und die damit einhergehenden Veränderungen an den alten Grabanlagen führten dazu,

dass sich die sepulkralen Zeugnisse der Tiroler Landesfürsten aus dem Mittelalter und der frühen

Neuzeit an einer Hand abzählen lassen. Bereits Herzog Friedrich IV. ließ kurz vor 1409 eine neue

Fürstengruft anlegen; unter Erzherzog Sigmund kam es zum Neubau einer Gruftanlage im

Westen der Kirche, die um 1480 abgeschlossen wurde29. Zudem erfolgte eine Zerstörung der

Grablegen im Zuge der Plünderung des Klosters und insbesondere der landesfürstlichen Gruft

beim Fürstenaufstand von 1552, in deren Zuge – ironisches Detail – auch das Grab des Herzogs

Severin von Sachsen aufgebrochen wurde – dieser war niemand anderer als der Bruder des Heerführers

dieser Soldaten, Moritz von Sachsen30. Die Grabinschrift Severins mit ihrer komplizierten

Überlieferungsgeschichte lässt sich wenigstens kopial noch greifen (Kat.-Nr. 58†). Diese Ereignisse

sind zusammen mit der darauf folgenden Barockisierungsphase des 17. Jahrhunderts, die in

der endgültigen Umgestaltung der Gruftanlage um 1680 mündete, für den Verlust der epigraphischen

Quellen zu den älteren landesfürstlichen Gräbern verantwortlich31. Auch die ansonsten gute

kopiale Stamser Überlieferung setzt hier aus; einzig die beiden Inschriften vom Grabmal Erzherzog

Sigmunds sind uns zumindest auf diesem Wege überliefert (Kat.-Nr. 31†).

Mit der Funktion von Stams als Grablege der Tiroler Landesfürsten entwickelte bereits die

junge Zisterze rasch eine große Anziehungskraft auf den Tiroler Adel, dessen Mitglieder die Nähe

zur landesfürstlichen Herrschaft auch in Bezug auf ihre eigene Grablege suchten. So stammt die

älteste datierte Inschrift aus Stams, die wir noch kopial greifen können, von einem dieser Geschlechter,

den Milsern (Kat.-Nr. 1†). Wagt man auf der Basis der erhaltenen oder archivalisch

belegten adeligen Grabdenkmäler einen Rückschluss auf die Attraktivität von Stams als Grablege,

so scheinen sich für das Mittelalter zwei Gruppen von Grabwerbern unterscheiden zu lassen. Eine

Gruppe aus dem unmittelbaren Umfeld Meinhards II. richtete sich bereits direkt bei oder unmittelbar

nach der Stiftung des Klosters durch reiche Schenkungen eine Grablege ein. Diesem

älteren Personenverband folgten um 1400 jüngere Geschlechter, die vom ökonomischen

Aufschwung Nordtirols profitierten; ein Beispiel dafür ist das Grabdenkmal des Haller Salzmaiers

Johannes Steinhauser (Kat.-Nr. 13). Besonders augenfällig wird die visuelle Konkurrenz der

beiden Gruppen in der Stamser Stiftskirche am Grabdenkmal der Familie Ebner. Die Auftraggeber

ließen diesen Stein offenbar gezielt auf 1289 vordatieren, um so ihre Zugehörigkeit zur

älteren Gruppe zu unterstreichen und sich von den „Neuankömmlingen“ abzusetzen (Kat.-Nr.

15). Ein ähnlicher Befund dürfte auch in einer nur mehr kopial erhaltenen Wandmalerei in der

von der Familie Milser gestifteten Heiligblut-Kapelle der Stiftskirche vorliegen (Kat.-Nr. 1†).

Neben diesen zwei konkurrierenden Gruppen lässt sich noch eine dritte, vor allem im 15. Jahrhundert

greifbare Gruppe ausmachen. Dabei handelt es sich um jene (landfremden) Adeligen aus

der persönlichen Umgebung des Landesfürsten, die offenbar durch ein Begräbnis in Stams für

ihre Dienste ausgezeichnet wurden oder doch zumindest die Nähe zu ihrem Herren auch in

ihrem Begräbnisplatz ausdrücken wollten, ohne dass wir zugleich eine Tradition entsprechender

Grabstellen der gesamten Familie nachweisen könnten. Zu dieser Gruppe gehören etwa die

Grabdenkmäler des 1416 verstorbenen Heinrich von Gachnang zu Meisberg aus der Zeit Herzog

Friedrichs, sowie jene des Parzival von Annenberg und des Sigmund von Neydeck (Kat.-Nrr. 16,

22† und 27). Ein solches isoliertes Begräbnis eines in landesfürstlichem Dienst nach Tirol gekommenen

Fürsten wurde 1348 auch Herzog Simon von Teck bereitet, der im Gefolge Ludwigs von

Brandenburg nach Tirol gekommen war. Auch von ihm hat sich ein Grabdenkmal in Stams erhalten

(Kat.-Nr. 8). Handelt es sich hierbei also um die Begräbnisstätten Einzelner, so lässt sich

die identitätsstiftende Tradition von Stams als Familiengrablege besonders gut am Beispiel der

unter Ludwig von Brandenburg in Tirol engagierten32 Familie Freiberg belegen, von deren Mitgliedern

sich zahlreiche Grabdenkmäler im Original in situ oder doch zumindest kopial erhalten

haben (Kat.-Nrr. 14†, 19†, 20, 23, 30 und 33†). Infolge einer intensiven Nutzung der Familiengrablege

im gesamten 15. Jahrhundert war es dazu gekommen, dass man die Grabdenkmäler der

Familie „schon nicht mehr ohne Unannehmlichkeit nebeneinander aufstellen konnte“, wie ein

Stiftschronist des 18. Jahrhunderts berichtet33. Offenbar vom generellen Bedeutungsverlust des

Klosters beeinflusst, wechselte die Familie nun im 16. Jahrhundert den Ort der Erbgrablege;

beeindruckende Zeugnisse dafür haben sich in ihrer neuen Grablege in der Anna-Kapelle im

Kloster St. Mang zu Füssen erhalten34. Dem Stift Stams blieben sie jedoch durch Stiftungen verbunden,

und seit dem Ende des 16. Jahrhunderts begannen die Freiberger sich wiederum für ihre

alte Grablege zu interessieren. So ist zum Jahr 1581 ein Brief der Brüder Michael Ludwig und

Ferdinand von Freiberg an den Stamser Abt Johannes III. belegt, in dem sie um Nachrichten über

die „sepulturam et epitaphia ac fundationes suorum avorum“ baten35. Von dem auch im 17. Jahrhundert

anhaltenden Interesse der Freiberger für ihre alte Grablege zeugt eine in Stams bis

heute aufbewahrte Kasel, die das Totengedenken der Familie fördern sollte (Kat.-Nr. 88). Dieser

kurze Einblick in die Beziehungen der Freiberger zu Stams mag hier genügen36; allerdings sei

darauf hingewiesen, dass sich im Tiroler Oberland ein weiteres Grabdenkmal eines Familienmitglieds

der Freiberger findet: Die Grabplatte der Anna von Grienenstein in Untermieming (Kat.-Nr. 46).

Dagegen scheint die dem Stift benachbarte Stamser Pfarrkirche erwartungsgemäß Begräbnisstätte

der nicht-adeligen Verstorbenen aus der Pfarre Stams gewesen zu sein. Das stark fragmentierte

Grabdenkmal eines nicht näher nachweisbaren Handwerkers Matthias oder Matthäus und

seiner Frau Helena aus dem späten 14. Jahrhundert (Kat.-Nr. 12) imitiert sichtlich Vorbilder

adeliger Grabdenkmäler: die Kanten des Steines sind wie bei einer Tumbendeckplatte abgefast,

im Zentrum der Platte sitzt ein Wappenschild. Tragisch an diesem im Rahmen der Vorarbeiten

für diese Edition erfolgten, sensationellen Fund eines im Bestand formal sehr ungewöhnlichen

Grabdenkmals, das im 19. Jahrhundert sogar noch fälschlich dem ersten Abt von Stams zugeschrieben

wurde, ist seine mittlerweile eingetretene weitgehende Zerstörung.

Im 16. Jahrhundert geriet das Kloster wie viele andere in eine Krise, die – wie bereits am

Beispiel der Freiberger kurz illustriert – auch zu einem Rückgang der Zuwendungen, der Begräbnisse

und damit auch der Inschriftenproduktion führte. Mit der Reformation, den Unruhen des

Bauernkrieges und der Plünderung im Fürstenaufstand von 1552 kamen ökonomische Schwierigkeiten

auf das Kloster zu, die von Seuchen und Missernten noch vergrößert wurden. Ein großer

Brand fügte der Zisterze 1593 zudem erheblichen Schaden zu. Diese Serie von Rückschlägen für

das Kloster führte dazu, dass die Zahl der Konventualen mitunter auf drei sank37. Gerade aus

dieser Zeit des Niedergangs besitzen wir jedoch ein außergewöhnliches epigraphisches Zeugnis:

In der Mantelinnenfläche der Glocke des Dachreiters der Stiftskirche (Kat.-Nr. 5) haben im 16.

Jahrhundert einige der Mönche ihre Anwesenheitsvermerke hinterlassen; ihre mit Kreide angefertigten

Graffiti aus der Zeit zwischen 1558 und 1567 sind noch heute gut zu erkennen (Kat.-Nr.

54).

Zu einem Aufschwung des Stiftes kam es erst kurz nach 1600, als das Kloster insbesondere

unter dem Landesfürsten Erzherzog Maximilian III. vermehrt Stiftungen erhielt und erhebliche

Baumaßnahmen vorgenommen wurden38; leider dürfen wir annehmen, dass dieser barocke Bauboom,

der nicht zuletzt zu einer einschneidenden Umgestaltung der Stiftskirche führte, zahlreiche

ältere epigraphische Denkmäler zerstörte. Einen Hinweis darauf können wir aus den Grabdenkmälern

der Stamser Äbte ableiten. Abgesehen von einer praktisch bis zur Unkenntlichkeit abgetretenen

Grabplatte, die wahrscheinlich dem bedeutenden, 1638 verstorbenen Abt Paul II. Gay

zuzuschreiben ist (Kat.-Nr. 107), hat sich als einziges Grabmonument eines Abtes aus der Zeit vor

1665 lediglich jenes des 1615 verstorbenen Melchior Jäger erhalten (Kat.-Nr. 80). Wie die Äbte

sind auch die anderen Stiftsbewohner epigraphisch kaum greifbar; abgesehen von der Grabinschrift

des Stiftsapothekers Lambert Statfelder von 1644, die sich an der Pfarrkirche Stams erhalten hat

(Kat.-Nr. 108), und dem Grabdenkmal des Pfarrers der Stams inkorporierten Pfarre Wertach im

Allgäu, Johannes Bach, von 1458 im Kreuzgang des Stiftes (Kat.-Nr. 21), finden sich keine

Grabdenkmäler weiterer Stiftsangehöriger oder Kleriker aus den Stamser Pfarren. Will man

dieses Phänomen der weitgehenden Absenz der Stiftsbewohner im epigraphischen Bestand erklären,

bleibt nur der Schluss, angesichts der Datierung der ältesten erhaltenen einschlägigen

Grabinschriften in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts die frühbarocken Umbauten unter Maximilian

III. als die Zeitgrenze für die Erhaltung epigraphischer Denkmäler anzunehmen.

Allerdings entstanden verbunden mit dem Aufschwung des frühen 17. Jahrhunderts auch großartige

Kunstwerke wie etwa der neue Hochaltar der Stiftskirche (Kat.-Nr. 78). Für den epigraphischen

Bestand noch bedeutender war jedoch das Einsetzen einer umfangreichen Stiftschronistik,

die sich mit den Namen Lebersorgs, Gays und Primissers verbindet, deren Werken wir die

Kenntnis zahlreicher nur hier kopial überlieferter Inschriften verdanken39. Diese Aufzeichnungen

sind umso wertvoller, als nach der neuerlichen Blüte des 17. und 18. Jahrhunderts in den beiden

folgenden Jahrhunderten neue Wirrnisse um das Kloster entstanden. So wurde das Stift während

der Koalitionskriege im bayerisch besetzten Tirol 1807 aufgehoben, die wertvollsten Kunstschätze

abtransportiert, ein guter Teil der Bibliothek versteigert. Erst 1816 kam es zur Wiederherstellung

der Zisterze40. Eine neuerliche Aufhebung brachte im Jahr 1939 die Zeit des Nationalsozialismus;

nicht zuletzt das völlige Unverständnis und Desinteresse des NS-Regimes in Tirol

führte zu erheblichen Beschädigungen und Zerstörungen in Stams während der Kriegsjahre, und

leider brachte auch die anschließende Besatzungszeit durch Einquartierungen Schäden für das

Kloster mit sich41. Trotz der Unterbrechungen der Stiftstradition im 19. und 20. Jahrhundert hat

sich heute aber doch ein Großteil der bedeutenden Kunstwerke aus Stams vor Ort erhalten und

wird derzeit im Stiftsmuseum aufbewahrt. Unter den zahlreichen in dieser Edition näher behandelten

Werken sei hier lediglich ein monumentales Tripytchon hervorgehoben, bei dem es

sich um die epigraphische Umsetzung des „Defensorium Inviolatae Virginitatis Mariae“, eines

mariologischen Traktats des Dominikaners Franz von Retz aus dem 15. Jahrhundert, handelt

(Kat.-Nr. 17). Diesem Tafelbild kommt auch deshalb besondere Bedeutung zu, weil es zugleich

die älteste erhaltene Überlieferung dieses Traktats darstellt.

2.1.2. Die Pfarrkirche von Landeck

Landeck gehörte zu den zentralen Orten am Oberen Weg, da hier die Straße nach Westen über

den Arlberg von der Nord-Süd-Route vom Fernpass zum Reschen abzweigt. Entsprechend der

Bedeutung des Ortes ist die Pfarrkirche für die epigraphische Forschung von Interesse. Die

heutige Mariä Himmelfahrt geweihte spätgotische Kirche ersetzte einen romanischen Vorgängerbau,

der urkundlich erstmals 1270 erwähnt wird. An der wohl seit den 1460er Jahren bereits im

Bau befindlichen neuen Kirche wurde 1493 das Langhaus, 1521 der Chor geweiht42. Aus dieser

Zeit hat sich das Westportal erhalten, das in zwei Schriftbändern von 1506 die Stifter Anton von

Ifan, den Fecht- und Turniermeister am Hofe Maximilians I., und seine Frau Apollonia von

Winden nennt (Kat.-Nr. 154). Das ebenfalls gotische Nordportal weist starke Spuren der purifizierenden

Regotisierung des 19. Jahrhunderts auf, die 1882 abgeschlossen war43 (s. unten Kap. 8).

Im Innenraum hat sich von der ursprünglichen Ausstattung ein Taufbecken aus dem frühen 16.

Jahrhundert erhalten (Kat.-Nr. 158), das für das Oberland durchaus typisch gestaltet ist44. Die

Mitteltafel des ehemaligen Hochaltars wird heute im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum aufbewahrt

(Kat.-Nr. 153). Zu den Besonderheiten der Landecker Pfarrkirche gehört auch ein Tafelbild

aus dem 17. Jahrhundert, das die Gründungslegende der Kirche darstellt (Kat.-Nr. 246).

Bemerkenswerter als diese Denkmäler sind aus epigraphischer Sicht jedoch die Spuren, die

eines der bedeutendsten Landecker Geschlechter des Spätmittelalters in der Pfarrkirche hinterlassen

hat45. Das Grabdenkmalensemble für Oswald von Schrofenstein von 1497 zeigt exemplarisch,

wie man sich die Grablege eines adeligen Geschlechts in maximilianischer Zeit vorzustellen hat.

So hat sich neben der prachtvollen Grabplatte auch eine einfacher gestaltete Gruftplatte erhalten

(Kat.-Nr. 141f.). Deutlich wird hier der Unterschied zwischen der offenbar stets epitaphartig für

die Anbringung an der Wand vorgesehenen Grabplatte mit tiefem Wappenrelief und Ahnenprobe

und der für den Boden als Verschlussstein angefertigten Gruftplatte mit seichterem Wappenrelief

und zeilenweiser Beschriftung. Die Erhaltung beider Platten könnte also auch darauf hinweisen,

dass die Inschrift der Grabplatte nur aus formal-typologischen, nicht aber aus praktischen

Gründen umlaufend angefertigt wurde, da man auf ihr ja offensichtlich nicht gehen sollte46. Dies

ist umso bemerkenswerter, als sich Grabplatten mit tiefem Relief durchaus im Boden von Tiroler

Kirchen nachweisen lassen. Ein Beispiel einer solchen in situ – nämlich unter einer neueren

Pflasterung des Bodens direkt vor dem Chor – gefundenen Grabplatte ist jene des Johannes von

Kripp von 1429 in der Salvatorkirche in Hall; eine Gruftplatte hat es in diesem Fall sehr wahrscheinlich

nie gegeben47. Die funktionale Trennung scheint also in Landeck neu. Neben Gruftund

Grabplatte hat sich auch noch der Totenschild Oswalds von Schrofenstein erhalten (Kat.-Nr.

140). Heute im Chor der Pfarrkirche angebracht, hing er einstmals direkt über dem Grabmal48.

Das entsprach durchaus dem Brauch im Tirol an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Ein

prominentes Beispiel für einen solchen direkten Bezug zwischen Grab und Totenschild stellt der

Totenschild des Florian Waldauf dar, der ursprünglich in seiner Haller Kapelle direkt über seinem

Grab an einer Kette von der Decke hing49. Beide Totenschilde haben über den Anbringungszusammenhang

hinaus noch etwas gemeinsam: Sie werden Sebald Bocksdorfer, einem der führenden

Sepulkralkünstler der maximilianischen Epoche, zugeschrieben50. Wie prunkvoll solche

Grablegen ausgestaltet werden konnten, von denen sich im Falle Oswalds von Schrofenstein

praktisch das gesamte Ensemble erhalten hat, wofern es aus wenig vergänglichem Material bestand,

illustriert der Fall der Tiroler Familie Fieger: Diese Familie hatte 1494 ihre Familiengrablege im

Untergeschoss der Fiegerkapelle direkt vor dem Haupteingang der Haller Pfarrkirche eingerichtet;

entsprechend ließen die Fieger hier zahlreiche Grabmonumente errichten, die so umfangreich mit

Totenschilden und Fahnen verziert waren, dass es unter Kaiser Maximilian sogar zu einem Streit

mit der Stadt kam. Die Fieger wurden zur Rücknahme des Grabprunks genötigt, damit man die

Kirche ohne Behinderung betreten könne; die Familie appellierte jedoch an Maximilian, der den

Fiegern mit dem Argument recht gab, die Verzierungen der Fiegerschen Grablege würden doch

nur dem Ruhm der Stadt dienen51. Solche Streitigkeiten waren gerade in der frühen Neuzeit

durchaus keine Seltenheit, wie ein vergleichbarer Fall aus der Pfarrkirche von Weiten in Niederösterreich

für 1628 belegt52.

Die Arbeiten an diesem Band ergaben, dass es noch im 18. Jahrhundert Wandmalereien in der

Landecker Pfarrkirche gegeben haben muss, die ebenfalls zum Ensemble der Schrofensteiner

Grablege gehörten (Kat.-Nr. 156†). Ob sie bei einer Erneuerung des Putzes etwa während der

Renovierungen des 19. Jahrhunderts zerstört wurden oder ob sie noch auf ihre Entdeckung durch

zukünftige Restauratoren warten, lässt sich derzeit nicht sicher sagen.

2.1.3. Die Pfarrkirche von Imst

Auch die Pfarrkirche von Imst ist Mariä Himmelfahrt geweiht; auch hier handelt es sich um einen

spätgotischen Bau, das Langhaus wurde 1493 geweiht. Allerdings wurde die Imster noch umfassender

als die Landecker Pfarrkirche in späteren Jahrhunderten umgebaut; so barockisierte man

ihr Inneres im 18. Jahrhundert53. Entsprechend hat sich in ihrem Inneren auch nur eine einzige

Grabplatte von 1495 mit stark abgetretener, bislang stets fehlerhaft gelesener und oft missinterpretierter

Inschrift erhalten; sie konnte nunmehr richtig nicht Jörg Puhler, sondern seiner Frau,

Margarethe von Weichs, zugeschrieben werden (Kat.-Nr. 29). Ebenfalls noch in das ausgehende

15. Jahrhundert gehörte eine verlorene Wandmalerei der Familie Hendl an der Imster Pfarrkirche

(Kat.-Nr. 32). Trotz der Barockisierung im Inneren, eines Brandes von 1822 und der folgenden

Erneuerungen, sowie der um die Jahrhundertwende durchgeführten Regotisierung haben sich

zahlreiche gemalte Inschriften an der Außenwand der Pfarrkirche erhalten. Diese haben den Lauf

der Zeiten unterschiedlich gut überstanden und sind nicht selten stark manipuliert worden, wie

das Beispiel einer Grabinschrift zeigt, die vielleicht aus der Zeit um 1480/90 stammt (Kat.-Nr.

24). Die Süd- und die Westwand der Pfarrkirche weisen zahlreiche großflächige Wandmalereien

auf, die großteils im letzten Viertel des 15. und ersten Viertel des 16. Jahrhunderts entstanden sind

und die häufig auch gemalte Inschriften aufweisen; hierbei scheint es sich um ein komplettes

Ensemble von Stifterbildern bzw. Epitaphien mit entsprechenden Beischriften zu handeln, wobei

der Verkauf der Rechte an den als Inschriftenträger attraktiven Flächen an der Außenwand der

Pfarrkirche in direkten Zusammenhang mit der Finanzierung des spätgotischen Neubaus zu

stellen sein dürfte. Auch die ehemalige Michaelskapelle am Kirchhof, die heutige Kriegergedächtniskapelle,

weist Wandmalereien des späten 15. Jahrhunderts auf, die den an der Imster Pfarrkirche

– wohl aufgrund des Bergbaus – häufiger auftauchenden Propheten Daniel zeigen (Kat.-Nr.

26).

Auf den Wandmalereien an der Außenwand der Pfarrkirche ließen sich auch zahlreiche

Graffiti und kleinere epigraphische Äußerungen feststellen. In einem Fall gelang es, die Jahreszahl

1515 auf einer bislang zu 1530 datierten, Sebastian Scheel zugeschriebenen Wandmalerei auszumachen,

was die bisherige stilistische Einordnung zumindest in Frage stellt (Kat.-Nr. 42).

2.1.4. Vils

Einen Sonderfall innerhalb des Bearbeitungsgebiets stellt die Stadt Vils dar, die trotz ihrer relativ

geringen räumlichen Ausdehnung und Bewohnerzahl doch schon 1327 von Kaiser Ludwig dem

Bayern zur Stadt erhoben wurde. Sie stellt damit eine jener späten Stadtgründungen des 14. Jahrhunderts

dar, die nur mehr sehr bedingt von dem neuen Rechtsstatus profitieren konnten. Die

Geschichte von Vils wurde im Mittelalter und der frühen Neuzeit wesentlich vom schwäbischen

Zweig der Herren von Hoheneck bestimmt, die seit dem frühen 13. Jahrhundert auf Burg Vilseck

ihren Ansitz hatten. Sie besaßen den Ort und die Burg als Lehen des Kemptener Abtes, während

die hohe Gerichtsbarkeit und der Zoll Reichslehen darstellten. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts

übergab der Abt von Kempten die Lehenshoheit an Herzog Friedrich IV., der die Hohenecker

nun als eigene Vasallen wiederum mit Vilseck und Vils belehnte. Ein erster Zweig der Familie

starb 1594, ein zweiter 1671 aus; danach wurde das Gericht Vils von den Landesfürsten nur mehr

pflegeweise vergeben. 1800 kam es zu einer Plünderung der Stadt, 1816 wurde Vils endgültig

Teil des Landes Tirol54.

Während die Burg Vilseck seit dem 18. Jahrhundert verfallen ist und epigraphisch hier vernachlässigt

werden kann55, weist das Städtchen Vils noch einige interessante Inschriften auf. Dies

ist umso erstaunlicher, als die barocke Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt an Stelle der gotischen

Katharinenkirche erst 1709 fertig gestellt worden ist56. In der Kirche haben sich jedoch zahlreiche

Grabdenkmäler des 16. und 17. Jahrhunderts erhalten, von denen drei den Mitgliedern der Familie

Hoheneck zugeordnet werden können (Kat.-Nrr. 304, 308 und 334). Bei diesen Grabplatten

handelt es sich um die Reste der Ausstattung der mehr als dreihundert Jahre lang genutzten

Hohenecker Familiengruft in der Vilser Pfarrkirche; sollten weitere Grabdenkmäler existiert

haben, so wurden diese wohl im Zuge der Barockisierung Anfang des 18. Jahrhunderts zerstört57.

Erst bei den jüngsten Grabungen in der Pfarrkirche stieß man auf zwei weitere Grabplatten, die

man in der barocken Krypta verbaut hatte; bei beiden handelt es sich jedoch um nicht mit der

Familie Hoheneck in Verbindung stehende Priestergrabplatten aus dem Jahr 1523 (Kat.-Nr. 298f.);

daneben fand man im ausgehobenen Schutt der Gruft mehrere Fragmente einer weiteren Grabplatte

aus dem beginnenden 16. Jahrhundert (Kat.-Nr. 301).

Eine geringere epigraphische Ausbeute bietet die unterhalb der Burgruine Vilseck gelegene

Anna-Kapelle. Hier ließen sich neben einer Bauzahl aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts

– der offenbar ältesten bekannten Vilser Inschrift (Kat.-Nr. 290) – noch eine Ritzinschrift von

1617 im Chorgestühl und eine Künstlersignatur des Malers Johann Ludwig Ertinger von 1625 am

Altarbild nachweisen (Kat.-Nrr. 323 und 330). Künstler aus Vils ließen sich übrigens anderwärts

im Bearbeitungsgebiet nachweisen: In der Rochuskapelle in Biberwier signierten 1618 drei

Künstler den Altar, darunter ein Michael Willer, Maler von Vilß, und ein Christian Petz, dischler

von Vils (Kat.-Nr. 324).

Eine Besonderheit der Vilser Inschriften liegt wiederum in dem Zusammenhang mit den

Herren von Hoheneck begründet: Der bekannte Genealoge Johann Georg Adam von Hoheneck

legte im frühen 18. Jahrhundert eine handschriftliche Inschriftensammlung an58. So wird der

vorliegende Bestand durch zwei kopial überlieferte Memorialinschriften (Epitaphien?) der Hoheneck

aus dem frühen 17. Jahrhundert bereichert (Kat.-Nrr. 317† und 318†) und mit einer Bauzahl

von 1554, die sich wohl an einem der Stadttore befunden hat (Kat.-Nr. 305†), ergänzt.

2.1.5. St. Vigil in Obsaurs

War die ältere Forschung noch der Meinung, die etwas abgelegen am Berg situierte Kapelle St.

Vigil in Obsaurs stamme vom Ende des 16. Jahrhunderts59, so hat die neuere Bauforschung erwiesen,

dass der heutige Bau in wesentlichen Teilen bereits auf das Ende des 15. Jahrhunderts

zurückgeht, und auch die Ursprünge dieses älteren Baus lassen sich bis zu einem romanischen

Vorgängerbau des Hochmittelalters zurückverfolgen60. Ungewöhnlich ist die Kirche bereits durch

ihr Patrozinium: Sie ist die einzige dem Hl. Vigil von Trient geweihte Kirche Nordtirols und

auch die einzige Verehrungsstätte der drei Jungfrauen Ambett, Gwerbett und Wilbett in Nordtirol61.

In epigraphischer Hinsicht ist die Kapelle aber aufgrund des bei der jüngsten Restaurierung

aufgedeckten reichen Wandmalereiprogramms bemerkenswert. Zwar liest man noch in der Diözesanbeschreibung

von Tinkhauser und Rapp am Ende des 19. Jahrhunderts die Klage: „Dieses

altehrwürdige Gottshaus ist leider! schon vor längerer Zeit bei irgend einer ‚Restauration‘ seiner

gothischen Gewölberippen beraubt worden; natürlich wurden auch die alten Mauergemälde bis

zur Unkenntlichkeit übertüncht.“62 Tatsächlich wurden die Wandmalereien im 18. Jahrhundert

allerdings durchaus nicht zerstört, sondern nur weiß übermalt, 1962–67 aber freigelegt und

1994/95 restauriert63. An den Außenwänden, im Chor und im Langhaus haben sich zahlreiche

Wandmalereien aus der zweiten Hälfte des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erhalten,

darunter mehrere Stifter- bzw. Beterreihen, bei denen sich auch noch teilweise die Namensbeischriften

lesen lassen, Heiligendarstellungen mit Tituli (Kat.-Nrr. 212–215, 218, 225f., 241 und

251), sowie Schlusssteine im Langhaus mit Resten von Inschriften (Kat.-Nr. 169†). Zur Datierung

der Wandmalereien im Chor konnten bei dieser Gelegenheit auch weitergehende Beobachtungen

aus epigraphischer Sicht gemacht (vgl. Kat.-Nr. 213) und die bisherige Identifizierung des Malers

gestützt werden64. Weniger spektakulär nimmt sich dagegen die Inschrift der Glocke von

Bartlmä Köttelath aus dem Jahr 1647 aus (Kat.-Nr. 269).

Zu den bemerkenswertesten epigraphischen Schätzen der Vigilskirche gehören jedoch nicht

die Inschriften der Wandmalereien, sondern die darauf in großer Zahl und Dichte angebrachten

Graffiti, bei deren Schreibstoff es sich vorrangig um Rötelstift handelt. Diese setzen bereits kurz

nach der Weihe des gotischen Baus ein (Kat.-Nr. 171), konzentrieren sich aber in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts und im 17. Jahrhundert. Die meisten dieser Graffiti im Langhaus und

an den Chorwänden der Kapelle lassen sich als Anwesenheitsvermerke Pilgern zuweisen (Kat.-Nrr.

196, 199, 214f. und 218f.). Dabei fällt die häufige Wiederholung einiger weniger sentenzartiger

Wortdevisen auf65. So heißt es bei Schriftäußerungen von 1592 und 1593 bzw. 1604 mehrfach in

verschiedenen Varianten Wan gott will so ist mein zil; etwas abweichend notierte ein Schreiber

bereits um 1574 Alß Zeit vnd Zil get wies got wil. Noch älter ist der Spruch Zu gott mein hoffnung,

der hier bereits 1569 erstmals auftaucht. Um 1593 ist die Variante Gott ist Mein hoffnung vnd mein

Zue verZicht belegt. Aus diesem Bestand an konventionellen Pilgerinschriften mit Jahreszahl,

Namen und Wortdevise bzw. frommem Spruch, wie sie sich mehrfach im Oberland belegen

lassen66, fällt eine ebenfalls mit Rötelstift auf Putz ausgeführte, im Formular steinernen Denkmälern

entsprechende Grabinschrift für die 1543 verstorbene Martha Kolb heraus (Kat.-Nr. 182).

Wie bei der Pfarrkirche von Imst67 ließen auch in St. Vigil die Rötelinschriften mitunter eine

genauere Datierung der Wandmalereien im Sinne eines Terminus ante quem zu. Die Bedeutung

der Graffiti dieser Kapelle kann man gar nicht genug betonen, da sie in den Überblicksdarstellungen

des Kirchleins oft nicht einmal erwähnt werden68.

2.1.6. St. Georgen ob Tösens

Auf einem Felsvorsprung hoch über der Straße gelegen, stellt die weithin sicht-, aber nur mühsam

erreichbare kleine Kapelle Hl. Georg ob Tösens bei Serfaus aufgrund ihrer umfangreichen spätgotischen

Wandmalereien und des hier im Mittelalter gelagerten Reliquienschatzes eine der bemerkenswertesten

Kapellen des ganzen Nordtiroler Oberlands dar. 1429 erstmals urkundlich erwähnt,

kam es Ende des 15. Jahrhunderts zu umfangreichen Erneuerungsarbeiten in der Kapelle.

Für den 21. November 1497 ist eine Weihe des Chores durch den Brixner Weihbischof Konrad

Reichard belegt69. Eine Bauzahl im Chor von 1496 stammt aus dieser Bauphase der Kirche (Kat.-

Nr. 139). Vor allem entstand im Vorfeld der Weihe jedoch auch der reiche Wandmalerei-Zyklus

mit zahlreichen, teils nur mehr fragmentarisch erhaltenen inschriftlich kommentierten Darstellungen

aus der Zeit um 1482, die das gesamte Langhaus und den Triumphbogen der Kapelle

bedecken (Kat.-Nrr. 135–138). Besonders bemerkenswert macht die Kapelle aus epigraphischer

wie historischer Sicht das umfangreiche Inschriftenfeld, das den Zyklus an der Südwand der Filialkirche

begleitet (Kat.-Nr. 135). Es nennt nicht nur den Maler Marx (Danauer) und das Jahr

der Entstehung, sondern listet auch die zahlreichen Reliquien des in dieser Kapelle im Mittelalter

verwahrten Reliquienschatzes auf; dabei offenbart die epigraphische Detailuntersuchung, dass die

Inschrift sich wohl eines (heute verlorenen) lateinischen Reliquienkatalogs als Vorlage bediente.

Der durchaus beachtliche Reliquienbestand dieser abgelegenen Georgskapelle hat zu zahlreichen

Legenden und Hypothesen über seine Herkunft Anlass gegeben. So geht die Sage, ein Kardinal,

der bei der Durchreise durch das unterhalb der Kapelle gelegene Tschuppach schwer erkrankt sei,

habe die von ihm mitgeführten Reliquien dieser Kirche vermacht70; die neuere Forschung zieht

die Erzählung rund um den erkrankten Kardinal freilich in Zweifel71. Den besten Hinweis auf

die Herkunft der Reliquien bietet wohl das Kästchen, in dem die Reliquien verschlossen waren.

Es wird heute im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum aufbewahrt72 und zeigt zwei kniende

Mönche, in deren Figuren man möglicherweise die Stifter der Sammlung sehen darf. Vielleicht

handelt es sich dabei um Minoriten; eine überzeugende Deutung der Figuren ist bisher jedoch

noch nicht gelungen.

Aufgrund des reichen Reliquienschatzes zog die Kapelle zahlreiche Pilger an, und so verwundert

es wenig, dass sich auch hier eine Vielzahl an Anwesenheitsvermerken finden ließ, die

von Besuchern der Kapelle stammen und ins frühe 16., aber auch ins 17. Jahrhundert datieren

(Kat.-Nr. 157 und 265).

Das Kruzifix am Triumphbogen der Kapelle trägt die Stifterinschrift eines Jörg Schwarz von

1630 (Kat.-Nr. 254), der zwei Jahre später auch eine heute im Pfarrmuseum von Serfaus aufbewahrte

Georgsstatue mit ähnlicher Inschrift stiftete (Kat.-Nr. 257).

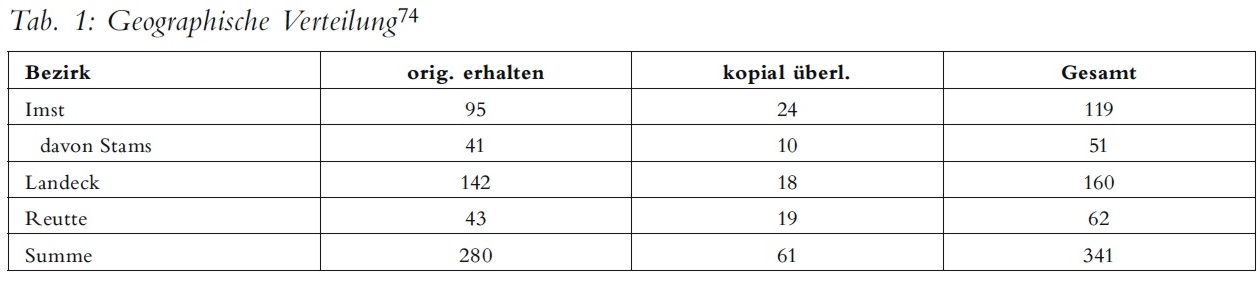

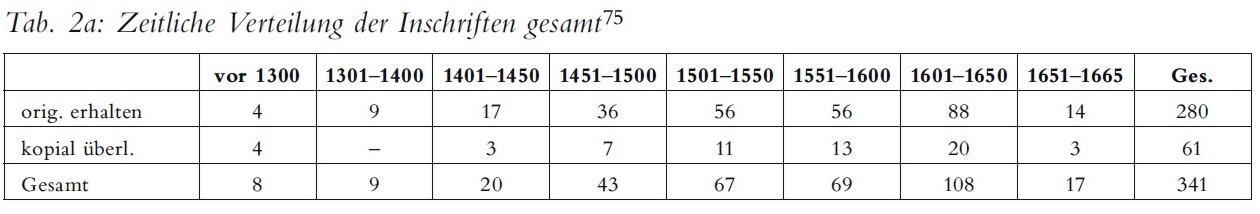

2.2. Die Verteilung des Inschriftenbestandes

Zur Übersicht über die geographische und zeitliche Verteilung des Inschriftenbestandes sollen im

Folgenden vor allem drei Tabellen dienen (Tab. 1, 2a, 2b). Zur Einschätzung der zeitlichen Verteilung

sei zunächst jedoch auf eine grundsätzliche Schwierigkeit dieser Statistiken hingewiesen:

als Zähleinheiten berücksichtigt wurden in diesen Tabellen die Katalognummern, was bedeutet,

dass umfangreiche Inschriftenensembles, wie sie im Oberland häufig vorkommen, hier nur als

eine Nummer gezählt wurden. Ein Inschriftenkomplex wie ihn die sukzessive entstandenen

Wappenmalereien im Richterhaus von Pfunds (Kat.-Nr. 273) darstellen, ist hier also nur einmal

und nur unter der ältesten Inschrift verzeichnet; damit wird auch bereits deutlich, dass die quantitativen

Aussagen der Tabellen ebenso kritisch zu bewerten sind. Besonders offenkundig sind

diese Schwächen der tabellarischen Auswertung bei der Sichtung der Überlieferung für den

Zeitraum zwischen 1651 und 1665: Ohne die vorausgeschickte Problematisierung wäre der

scheinbare quantitative Abfall in der Inschriftenproduktion bzw. -erhaltung gerade in diesem

Zeitraum nur schwer verständlich73.

Trotz der Problematik einer Zählung der Inschriften nach Katalognummern lassen sich nach den

Zahlen doch bereits einige Tendenzen im Bestand der Inschriften des Tiroler Oberlandes ausmachen.

Zunächst einmal fällt bei der Betrachtung der geographischen Verteilung die ausgezeichnete

Überlieferungslage im Bezirk Landeck auf, dem nur in einigem Abstand Imst und mit einer

überraschend niedrigen Anzahl überlieferter Inschriften der Bezirk Reutte folgen. Die Diskrepanz

zwischen der Überlieferungslage im Bezirk Landeck und dem Bezirk Imst wird noch deutlicher,

wenn man zudem bedenkt, dass der dichte Inschriftenbestand von Stift Stams in der Gesamtzahl

der Imster Inschriften aufgeht. Die kopiale Überlieferung, die sich relativ gleichmäßig über die

Bezirke verteilt, hat an diesem Ungleichgewicht nur einen geringen Anteil (Tab. 1).

Die zeitliche Verteilung der Katalognummern nach Bezirken zeigt deutlich, dass die Landecker

Überlieferung etwa im 16. Jahrhundert dichter ausfällt. In diesem Zeitraum sind es hier rund

doppelt so viele Inschriften wie in den anderen beiden Bezirken. Im Gegensatz zum Bezirk

Reutte setzt die Überlieferung im Bezirk Landeck jedoch auch bereits früh ein und ist für den

Zeitraum vor 1450 reicher als im Bezirk Imst, sofern man Stift Stams nicht berücksichtigt; nur

Stams, das den ältesten Bestand in die Statistik einbringt, verfügt hier bereits über eine dichtere

Inschriftenüberlieferung (Tab. 2b). Die Sonderrolle der Oberinntaler Zisterze für die Tiroler Inschriftenlandschaft

wird hierdurch nochmals deutlich.

Betrachtet man die zeitliche Verteilung der Inschriften insgesamt, so stellt man einen deutlichen

Anstieg epigraphischer Schriftäußerungen seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts fest;

aus dem halben Jahrhundert zwischen 1451 und 1500 sind mehr Inschriften bekannt als aus dem

gesamten Mittelalter vor 1450. Damit spiegelt sich der spätgotische Bauboom, der nicht zuletzt

mit der Ausmalung und Verzierung ländlicher Kirchen im großen Stile, aber auch der oftmals

gleichzeitig zu vermutenden Vernichtung älterer Malereien und Grabstellen einherging, auch im

epigraphischen Bestand des Oberlands. Die kopiale Überlieferung nimmt dabei ab etwa 1400 fast

durchwegs ein Sechstel des Gesamtbestands ein (Tab. 2a).

Werner Köfler, Romedio Schmitz-Esser

Die Deutschen Inschriften

Herausgegeben von den Akademien der Wissenschaften in

Düsseldorf · Göttingen · Heidelberg · Leipzig · Mainz · München

und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien

82. Band, Wiener Reihe 7. Band

Die Inschriften des Bundeslandes Tirol - Teil 1

Die Inschriften der Politischen Bezirke Imst, Landeck und Reutte

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Austrian Academy of Sciences Press

|

|

Schlagworte

Die Inschriften des Bundeslandes Tirol • Politische Bezirke Imst, Landeck und Reutte • Historischer Überblick • Beschreibung und Geschichte der wichtigsten Standorte • Das Stift Stams • Die Pfarrkirche von Landeck • Die Pfarrkirche von Imst • Vils • St Vigil in Obsaurs • St Georgen ob Tösens • Die Verteilung des Inschriftenbestandes • Laurentiuskirche in Imst • Christianisierung • Graf Meinhard II. • Elisabeth von Wittelsbach • Leonhardskapelle in Nauders • Johannes Graf

Fugger • Sigismund Fichtlin • Grussit-Tafel • Martin Mittnacht • Paul Honegger • Thomas Lugga • Abt Trutwin • Lasterteller • Hansa-Schüssel • Hl. Malachias • Graf Albert III. • Herzog Friedrich IV. • Erzherzog Sigmund • Severin von Sachsen • Johannes Steinhauser • Familie Ebner • Familie Milser • Heiligblut-Kapelle • Ludwig von Brandenburg • Familie Freiberg • Anna von Grienenstein • Abt Paul II. Gay • Melchior Jäger • Lambert Statfelder • Franz von Retz • Anton von

Ifan • Apollonia von

Winden • Oswald von Schrofenstein • Johannes von

Kripp • Salvatorkirche in Hall • Florian Waldauf • Sebald Bocksdorfer • Familie Fieger • Margarethe von Weichs • Johann Ludwig Ertinger • Rochuskapelle in Biberwier • Jungfrauen Ambett, Gwerbett und Wilbett • Bartlmä Köttelath • Graffiti • Rötelstift •

|

Die Inschriften der Politischen Bezirke Imst, Landeck und Reutte, ges. u. bearb. v. Werner Köfler und Romedio Schmitz-Esser (Die Deutschen Inschriften 82. Band, Wiener Reihe 7. Band, Teil 1) Wien 2013, 2. Historischer Überblick,

URL: hw.oeaw.ac.at/inschriften/tirol-1/tirol-1-historie.xml